对于刚入门神经网络的同学来说,"感知机" 是绕不开的基础 ------ 它是最早的神经网络模型,也是后续复杂神经网络(如多层感知机、深度学习)的 "最小单元"。今天我们从感知机的核心定义出发,拆解其模型结构、数学原理、激活函数,再通过 "苹果香蕉分类""数值计算例题" 两个实战案例,帮你彻底搞懂 "感知机如何学习分类规律",为后续深入学习神经网络打下坚实基础。

一、先明确:感知机是什么?为什么重要?

在学习细节前,我们先建立对感知机的基本认知 ------ 它不是复杂模型,而是 "模拟人类神经元判断逻辑的简单数学工具",是理解神经网络的关键起点。

1. 感知机的定义:早期的神经网络模型

感知机由美国学者 F.Rosenblatt 于 1957 年提出,是首个具有 "学习能力" 的神经网络模型。它的核心思想是:通过 "监督学习"(利用带标签的训练数据)调整参数,逐步提升对数据模式的分类能力 ------ 简单来说,感知机能 "从数据中学习如何区分不同类别",而不是依赖人工预设的规则。

比如要区分 "苹果" 和 "香蕉",我们不需要手动编写 "红色圆形是苹果、黄色弯形是香蕉" 的规则,只需给感知机输入带标签的样本(苹果→标签 1,香蕉→标签 0),它就能自动学习 "颜色""形状" 这两个特征的重要性,最终实现分类。

2. 感知机的地位:神经网络的 "基石"

感知机的价值不仅在于它能解决简单分类问题,更在于它奠定了后续复杂神经网络的基础:

- 后续的 "多层感知机"(MLP)就是将多个感知机按 "层" 排列,解决感知机无法处理的 "非线性问题";

- 深度学习中的卷积神经网络(CNN)、循环神经网络(RNN),其基本单元的设计思路仍延续了感知机 "输入→加权求和→激活输出" 的逻辑。

可以说,理解感知机,就掌握了神经网络的 "最小运行单元",后续学习复杂模型会更轻松。

二、感知机的模型结构:4 个核心组件与 "输入→输出" 流程

感知机的结构非常直观,本质是 "模拟生物神经元的信号处理逻辑",由 4 个核心组件构成,完整流程可概括为 "输入→加权求和→激活→输出"。

1. 4 个核心组件(对应生物神经元功能)

感知机的每个组件都有明确的功能,对应生物神经元的 "树突→突触→细胞体→轴突":

- 输入(Input) :用

x₁, x₂, ..., xₙ表示,对应生物神经元的 "树突",负责接收外部信号(如区分苹果香蕉时的 "颜色""形状" 特征)。每个输入都代表一个 "特征",比如x₁是颜色,x₂是形状。 - 权重(Weight) :用

w₁, w₂, ..., wₙ表示,对应生物神经元的 "突触",代表 "每个输入特征的重要程度"。权重越大,该特征对最终输出的影响越强;权重为正表示 "该特征促进分类结果"(如 "红色" 对 "苹果" 分类是正向贡献),为负表示 "抑制分类结果"(如 "黄色" 对 "苹果" 分类是负向贡献)。 - 偏置(Bias) :用

b表示,也叫 "偏移量",是感知机的 "全局调整项"。它的作用是 "调整加权求和的基准"------ 比如即使所有输入特征的加权和为 0,偏置也能决定输出是 "激活" 还是 "抑制",避免模型过度依赖输入特征。 - 激活函数(Activation Function) :用

a(·)表示,对应生物神经元的 "细胞体",负责将 "加权求和结果" 转换为 "最终输出"。它的核心作用是 "引入非线性"(或 "阈值判断"),决定感知机是否 "激活"------ 比如当加权求和结果超过某个阈值时,输出 1(激活),否则输出 0(抑制)。

2. "输入→输出" 的完整流程(数学表达)

感知机的信号处理流程可拆解为两步数学运算,最终得到输出结果y:

步骤 1:加权求和(组合函数)

首先计算 "输入特征 × 对应权重" 的总和,再加上偏置b,得到 "净输入"v(也叫 "线性组合结果"),公式为:v = w₁x₁ + w₂x₂ + ... + wₙxₙ + b或用向量表示(更简洁):v = w·x + b(其中w是权重向量,x是输入向量,w·x表示两者的点积)。

这一步对应生物神经元 "整合树突接收的多个信号" 的过程,v就是整合后的 "总信号强度"。

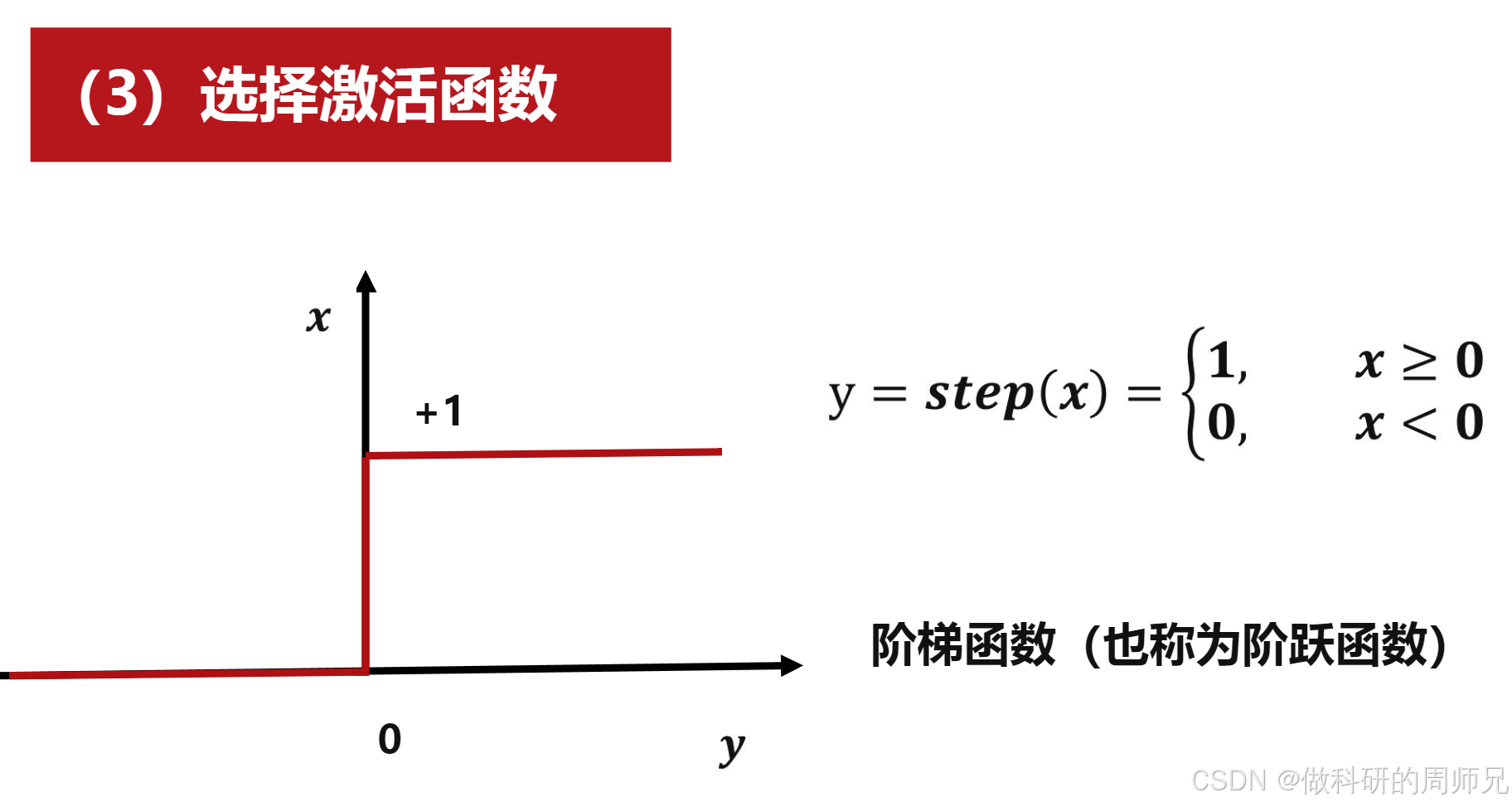

步骤 2:激活函数(阈值判断)

将净输入v代入 "激活函数"a(·),得到感知机的最终输出y,公式为:y = a(v)。

激活函数的作用是 "将连续的净输入v转换为离散的输出"(比如 0 或 1),实现 "分类判断"。常见的激活函数有 "阶跃函数""ReLU 函数" 等,后续会详细讲解。

3. 直观案例:用符号理解感知机流程

以 "苹果香蕉分类" 为例,假设输入特征是 "颜色(x₁)" 和 "形状(x₂)",权重w₁=1(颜色重要)、w₂=1(形状重要),偏置b=0,激活函数是 "阶跃函数"(v≥0输出 1,v<0输出 0):

- 若输入是苹果(x₁=1,x₂=1):加权求和

v = 1×1 + 1×1 + 0 = 2,激活函数输出y=a(2)=1(判断为苹果); - 若输入是香蕉(x₁=-1,x₂=-1):加权求和

v = 1×(-1) + 1×(-1) + 0 = -2,激活函数输出y=a(-2)=0(判断为香蕉)。

整个流程完全模拟了 "根据特征判断类别" 的逻辑,且参数(w、b)可通过学习调整,非常灵活。

图片来源于网络,仅供学习参考

图片来源于网络,仅供学习参考

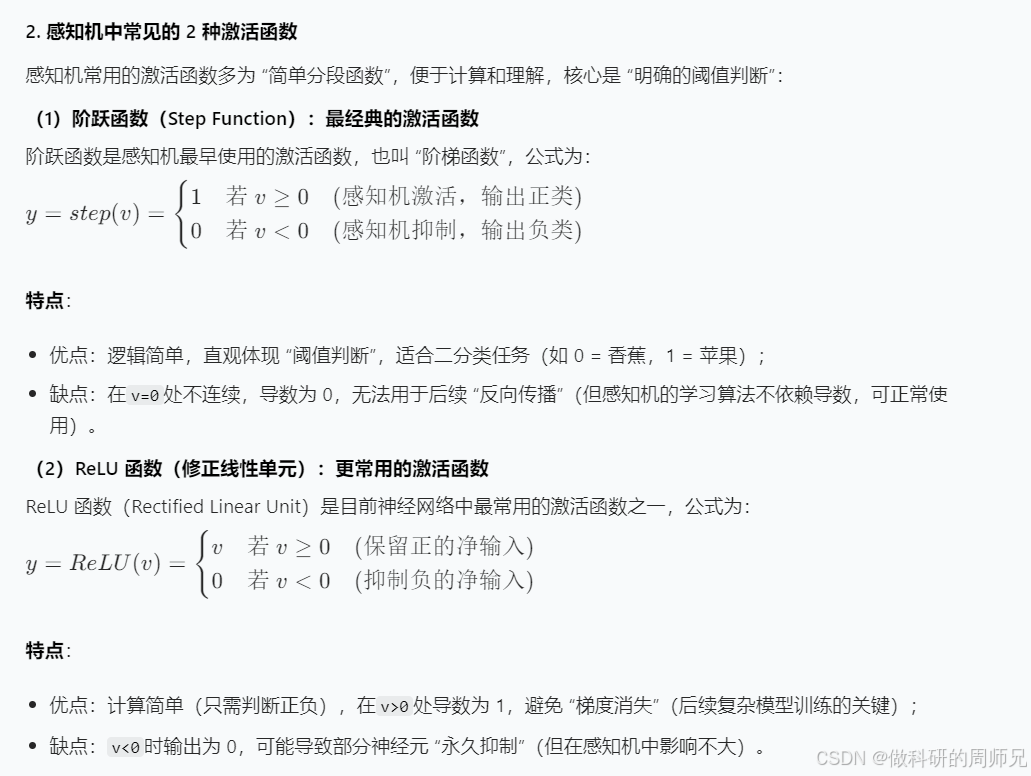

三、感知机的核心:激活函数的作用与常见类型

激活函数是感知机的 "决策核心"------ 没有激活函数,感知机的输出就是 "线性组合结果v",只能处理 "线性可分" 问题;有了激活函数,感知机才能实现 "阈值判断",完成分类任务。

1. 激活函数的核心作用

激活函数主要有两个作用,缺一不可:

- 阈值判断 :将连续的净输入

v(可能是任意实数)转换为离散的输出(如 0 或 1),对应生物神经元 "达到阈值则激活,否则不激活" 的逻辑; - 引入非线性:虽然单个感知机的激活函数可能是 "分段线性" 的(如阶跃函数),但多个感知机组合时,激活函数能让整体模型处理 "非线性问题"(如用曲线区分两类样本)。

图片来源于网络,仅供学习参考

图片来源于网络,仅供学习参考

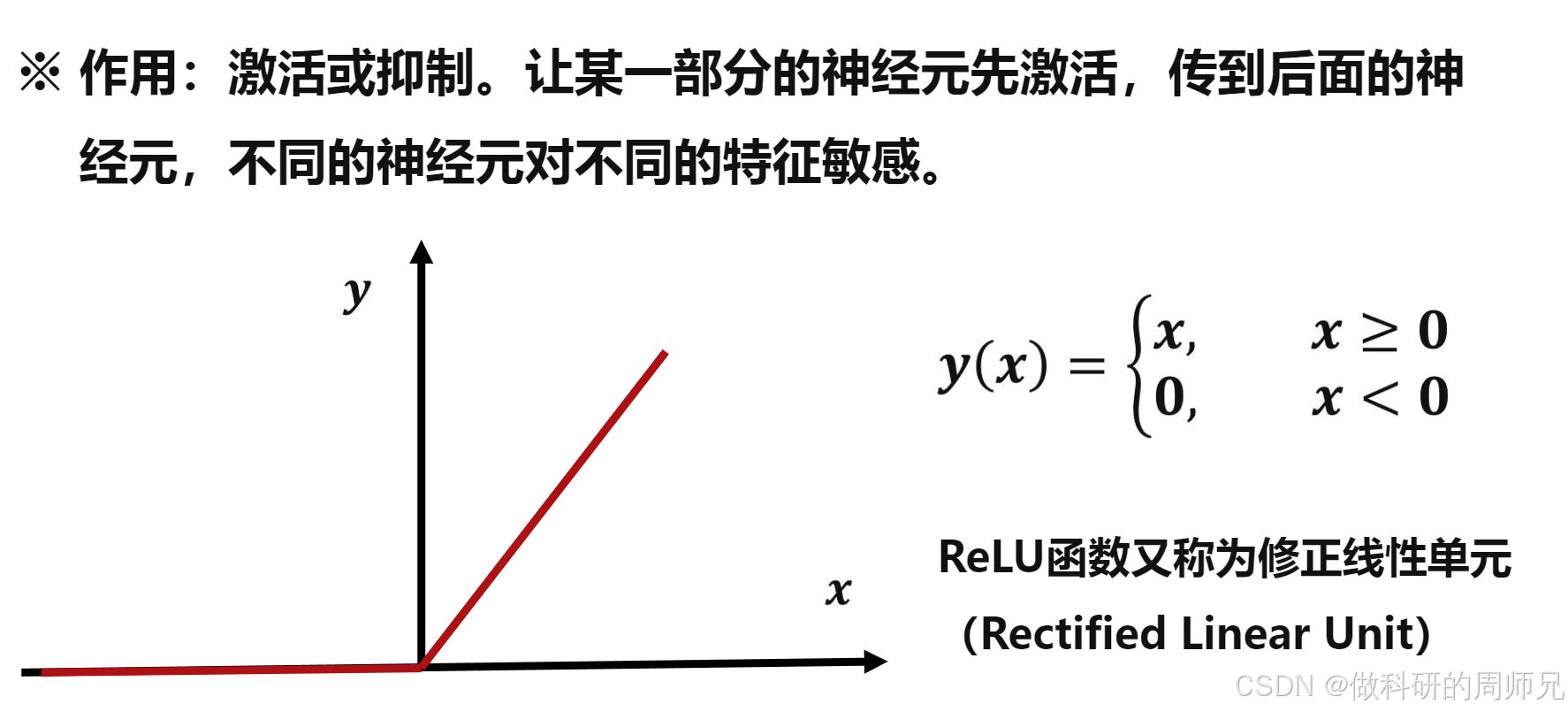

3. 例题实战:用 ReLU 函数计算感知机输出

通过一道具体例题,掌握感知机的计算过程,理解每个参数的作用:

例题条件:

- 感知机参数:权重

w=(1.0, -0.75, 0.25)(3 个权重,对应 3 个输入特征),偏置b=-1; - 输入特征:

x=(-0.8, 0.2, -0.4)(3 个输入,与权重一一对应); - 组合函数:sum 函数(即加权求和);

- 激活函数:ReLU 函数。

图片来源于网络,仅供学习参考

图片来源于网络,仅供学习参考

计算步骤:

-

计算净输入

v(加权求和 + 偏置) :v = w₁x₁ + w₂x₂ + w₃x₃ + b代入数值:v = (1.0×-0.8) + (-0.75×0.2) + (0.25×-0.4) + (-1)分步计算:= -0.8 - 0.15 - 0.1 - 1 = -2.05。 -

代入 ReLU 函数计算输出

y:因v=-2.05 < 0,根据 ReLU 函数定义,y=0。

图片来源于网络,仅供学习参考

图片来源于网络,仅供学习参考

结果分析:

该感知机最终输出 0,说明输入特征的 "总信号强度" 未达到激活阈值(ReLU 函数的阈值是 0),因此处于 "抑制" 状态。若想让输出变为正数值,可调整参数(如增大权重w₁,或减小偏置b的绝对值)。

四、感知机的学习过程:如何通过数据调整参数?

感知机的核心优势是 "能通过监督学习调整参数(w 和 b)",而不是依赖人工预设 ------ 这就是它 "学习能力" 的来源。学习的目标是 "让感知机的预测输出y尽可能接近真实标签y_true"。

1. 学习的核心逻辑:误差驱动的参数更新

感知机的学习过程可概括为 "预测→计算误差→调整参数→重复",核心是 "根据预测误差调整权重和偏置",具体逻辑如下:

- 初始化参数 :随机初始化权重

w(如小的随机数)和偏置b(通常初始化为 0); - 输入训练样本 :每次输入一个带标签的训练样本(

x,y_true),其中y_true是真实类别(如 1 = 苹果,0 = 香蕉); - 前向计算预测输出 :根据当前参数计算净输入

v和预测输出y(y=a(v)); - 计算误差 :误差

e = y_true - y(真实标签与预测输出的差值),e越大,说明当前参数越差; - 调整参数 :根据误差

e和学习率η(控制每次参数调整的幅度,通常取 0.01~0.1),更新权重w和偏置b,更新公式为:- 权重更新:

w_i = w_i + η × e × x_i(对每个权重w_i); - 偏置更新:

b = b + η × e;

- 权重更新:

- 迭代优化:重复步骤 2~5,直到所有训练样本的预测误差小于预设阈值,或迭代次数达到上限 ------ 此时感知机的参数已优化完成,能准确预测新样本。

2. 参数更新公式的直观理解

为什么这样的更新公式能减少误差?我们用 "苹果香蕉分类" 的案例解释:

- 假设某样本是苹果(

y_true=1),但感知机预测为 0(y=0),误差e=1-0=1; - 若输入特征

x₁=1(颜色为红色,对苹果是正向特征),则权重更新为w₁ = w₁ + η×1×1------w₁增大,下次遇到红色特征时,净输入v会更大,更易激活输出 1(正确预测); - 偏置更新为

b = b + η×1------b增大,也会提升净输入v,帮助正确激活。

反之,若样本是香蕉(y_true=0),预测为 1(y=1),误差e=-1,则权重和偏置会相应减小,避免下次误判。

五、感知机的实战案例:区分苹果和香蕉

通过 "苹果香蕉分类" 的完整案例,将感知机的模型结构、激活函数、学习过程串联起来,直观感受感知机如何解决实际分类问题。

图片来源于网络,仅供学习参考

图片来源于网络,仅供学习参考

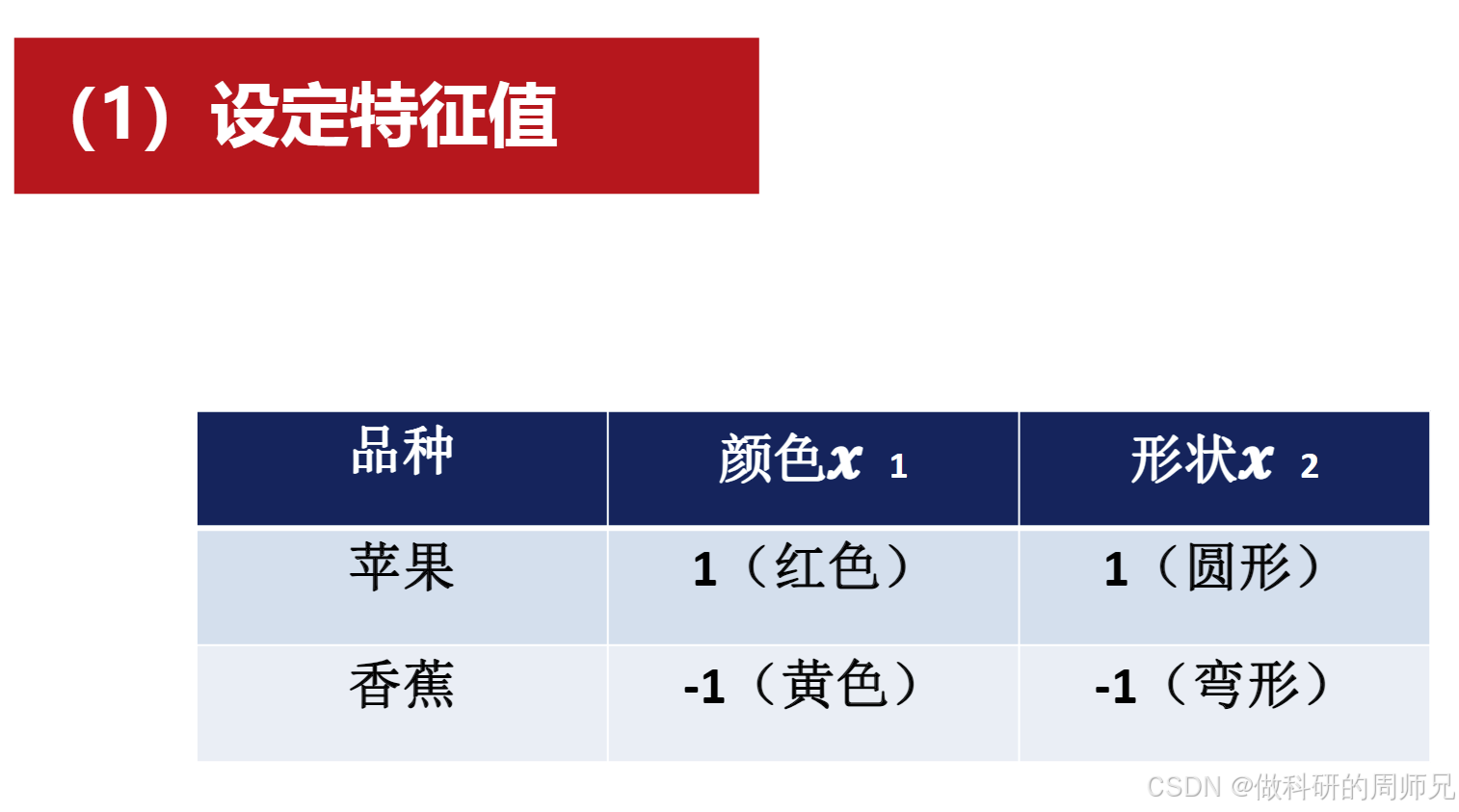

1. 步骤 1:定义问题与特征标签

首先明确分类任务的 "特征" 和 "标签",将现实问题转化为数学数据:

- 分类目标:区分苹果(正类)和香蕉(负类);

- 特征选择 :选择 "颜色(x₁)" 和 "形状(x₂)" 两个关键特征,并用数值表示:

- 颜色:红色(苹果)=1,黄色(香蕉)=-1;

- 形状:圆形(苹果)=1,弯形(香蕉)=-1;

- 标签:苹果 = 1,香蕉 = 0;

- 训练样本 :共 2 个样本,分别是:

- 苹果:

(x₁=1, x₂=1),y_true=1; - 香蕉:

(x₁=-1, x₂=-1),y_true=0。

- 苹果:

图片来源于网络,仅供学习参考

图片来源于网络,仅供学习参考

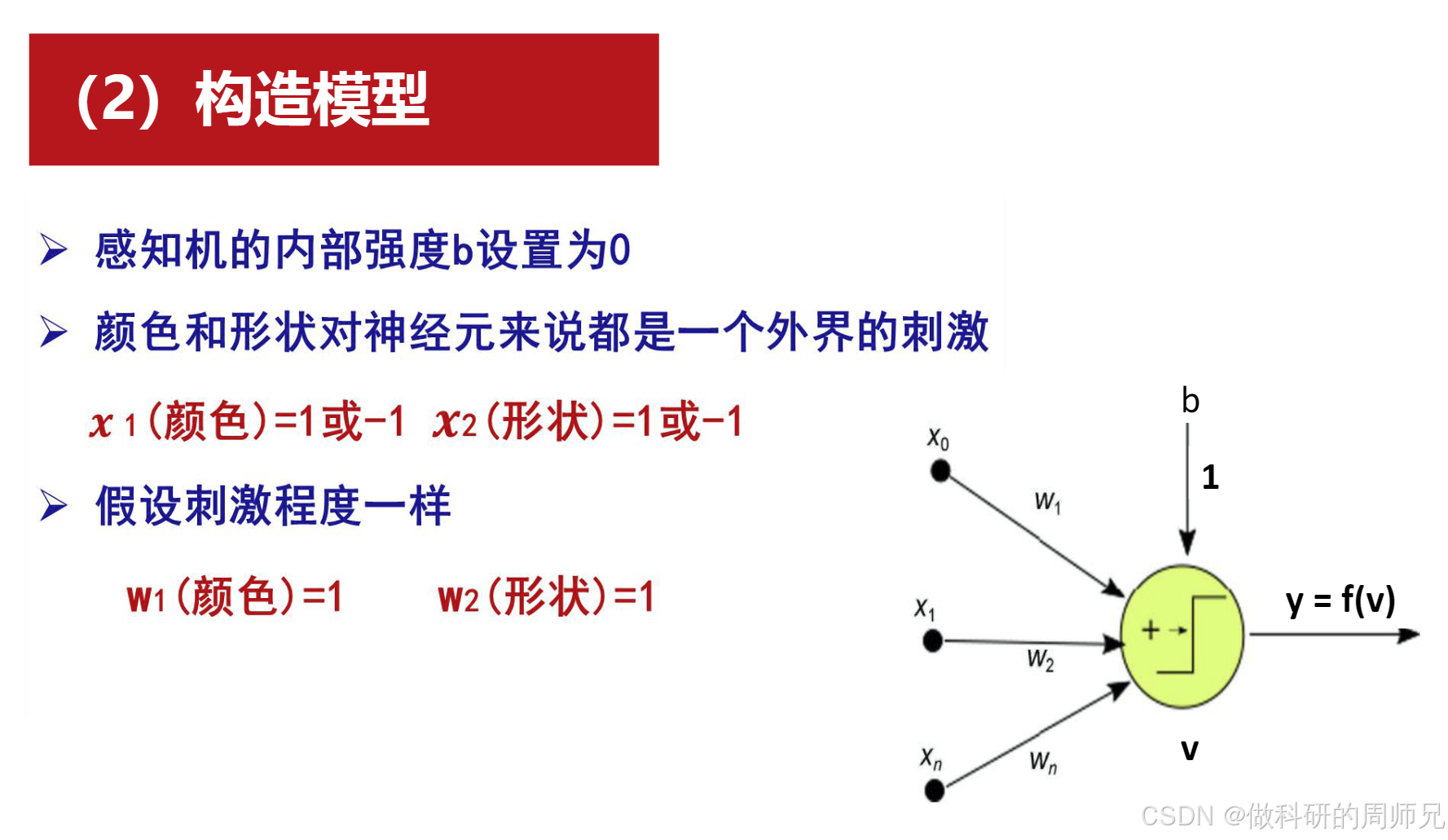

2. 步骤 2:初始化感知机参数

- 权重:因 "颜色" 和 "形状" 对分类的重要性相同,初始化为

w₁=1,w₂=1; - 偏置:初始化为

b=0; - 激活函数:选择阶跃函数(

v≥0输出 1,v<0输出 0),适合二分类; - 学习率:

η=0.1(较小的学习率,保证参数稳定更新)。

图片来源于网络,仅供学习参考

图片来源于网络,仅供学习参考

图片来源于网络,仅供学习参考

图片来源于网络,仅供学习参考

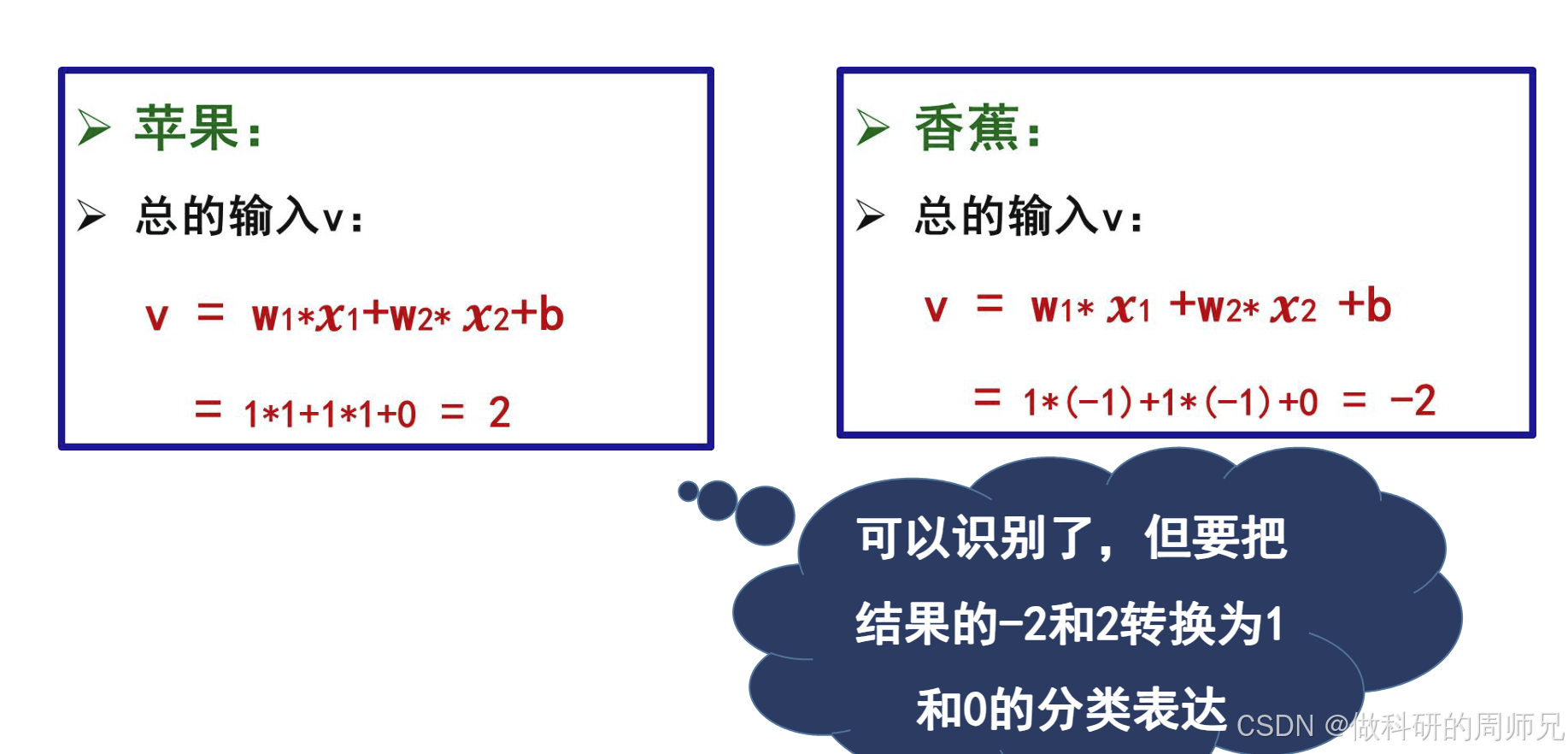

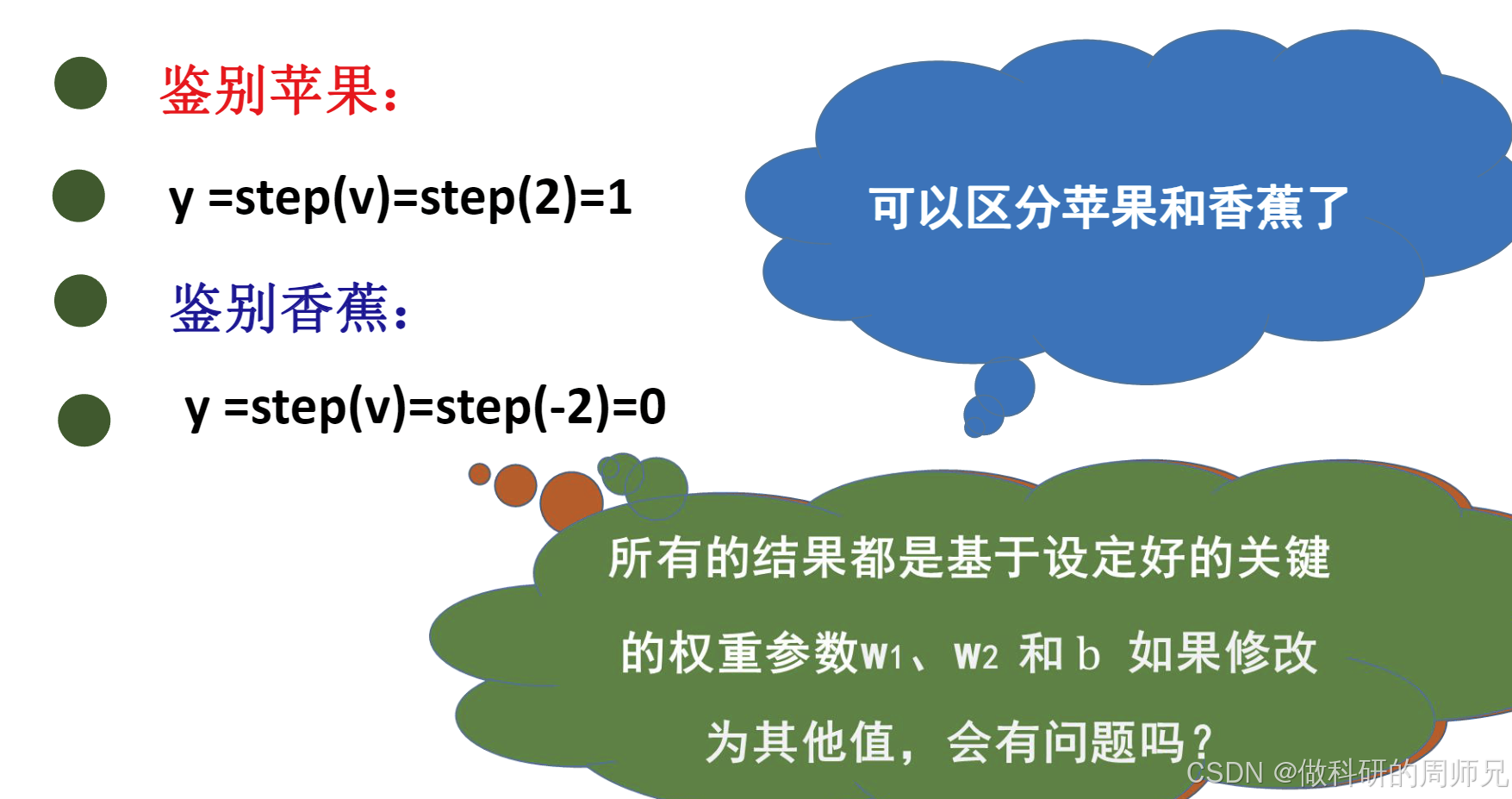

3. 步骤 3:第一次迭代(输入苹果样本)

- 输入样本 :

x=(1,1),y_true=1; - 计算净输入

v:v = 1×1 + 1×1 + 0 = 2; - 激活输出

y:因v=2≥0,阶跃函数输出y=1; - 计算误差 :

e = 1 - 1 = 0(预测正确,无需调整参数)。

图片来源于网络,仅供学习参考

图片来源于网络,仅供学习参考

4. 步骤 4:第二次迭代(输入香蕉样本)

- 输入样本 :

x=(-1,-1),y_true=0; - 计算净输入

v:v = 1×(-1) + 1×(-1) + 0 = -2; - 激活输出

y:因v=-2<0,阶跃函数输出y=0; - 计算误差 :

e = 0 - 0 = 0(预测正确,无需调整参数)。

5. 结果:感知机成功区分苹果和香蕉

经过 2 次迭代,感知机对两个训练样本的预测均正确,误差为 0,参数(w₁=1,w₂=1,b=0)已满足分类需求:

- 对任意苹果样本(

x₁=1,x₂=1),v=2≥0,输出 1(正确); - 对任意香蕉样本(

x₁=-1,x₂=-1),v=-2<0,输出 0(正确)。

图片来源于网络,仅供学习参考

图片来源于网络,仅供学习参考

6. 关键思考:参数修改会影响分类结果吗?

若将权重改为w₁=2,w₂=1,偏置b=1,重新计算香蕉样本的输出:

- 净输入

v = 2×(-1) + 1×(-1) + 1 = -2 -1 +1 = -2; - 激活输出

y=0(正确),仍能区分香蕉。

若将偏置改为b=3,计算香蕉样本的输出:

- 净输入

v = 1×(-1) + 1×(-1) + 3 = 1; - 激活输出

y=1(错误,将香蕉判为苹果)------ 这说明参数设置不当会导致分类错误,需通过学习调整。

六、感知机的局限性与改进方向

感知机虽然是神经网络的基础,但也有明显的局限性 ------ 这也是后续多层感知机、深度学习出现的原因。

1. 核心局限性:无法处理 "非线性可分" 问题

感知机的最大局限是 "只能处理线性可分的数据"------ 即数据能通过一条直线(2 维)、一个平面(3 维)或一个超平面(高维)完全区分。若数据是 "非线性可分" 的(如用曲线才能区分),感知机永远无法收敛(误差无法降到 0)。

最经典的例子是 "异或(XOR)问题":

- 异或的输入输出关系是:(0,0)→0,(0,1)→1,(1,0)→1,(1,1)→0;

- 无论如何调整感知机的参数(w 和 b),都无法用一条直线将 "输出 1" 和 "输出 0" 的样本完全分开 ------ 感知机对异或问题无解。

2. 改进方向:从 "单个感知机" 到 "多层感知机"

解决感知机局限性的核心思路是 "增加感知机的层数",构建 "多层感知机(MLP)":

- 多层感知机包含 "输入层→隐藏层→输出层",其中 "隐藏层" 由多个感知机构成;

- 隐藏层的引入让模型能处理 "非线性问题"------ 因为多个 "线性组合 + 激活" 的叠加,整体会形成非线性映射,能拟合曲线形状的决策边界;

- 比如异或问题,用 "输入层(2 个神经元)→隐藏层(2 个神经元)→输出层(1 个神经元)" 的多层感知机,就能轻松解决。

七、入门总结与学习建议

- 核心逻辑回顾:感知机是 "输入→加权求和→激活输出" 的简单模型,通过监督学习调整权重和偏置,实现对线性可分数据的分类,是神经网络的基础单元。

- 关键概念记忆 :

- 模型结构:输入(特征)、权重(重要性)、偏置(基准调整)、激活函数(阈值判断);

- 学习过程:误差驱动的参数更新(

w_i = w_i + η×e×x_i,b = b + η×e); - 局限性:只能处理线性可分问题,无法解决异或等非线性问题。

- 学习建议 :

- 动手计算:像 "ReLU 函数例题""苹果香蕉分类" 这样的案例,手动代入数值计算,感受参数对输出的影响;

- 代码实践:用 Python 手动实现感知机(后续会提供模板),训练简单的线性可分数据集(如鸢尾花分类的子集),直观观察参数更新过程;

- 关联后续知识:理解感知机的局限性后,再学习多层感知机,就能明白 "隐藏层" 的价值,形成完整的知识链。

对于刚入门的同学,不需要一开始深入感知机的数学证明(如收敛性定理),重点是理解 "模型结构""计算流程" 和 "参数更新逻辑"。后续我们会通过代码实践,带你亲手实现感知机,体验它如何从 "随机参数" 逐步学习到 "正确分类",进一步加深理解。