引言

在实时视频系统里,"低延迟、稳定播放、多平台兼容"只是外显指标 ;真正支撑这些指标的,是更底层的时间语义与协议协同 :RTSP 的会话与状态机如何定义"播放语义",RTP 的序列号与时间戳如何构造"可重建的时间线",RTCP 的 SR/RR 又如何把媒体时钟映射到本地系统时钟,进而形成可校准、可观测、可优化 的整体链路。工程上,任何一次卡顿或时序漂移,背后几乎都能追溯到包结构约束(负载打包、分片/聚合) 、钟域映射(RTP clock → wall clock) 、**反馈回路(丢包/抖动/RTT)与控制语义(PLAY/PAUSE/TEARDOWN 与超时/鉴权)**的协同是否严谨。

从协议演化看,RTSP(控制)、RTP(承载)、RTCP(反馈)组成了"控制---数据---反馈"的最小闭环:SDP 对编解码与时间基进行约束;SETUP/PLAY 决定传输形态(RTP/UDP、RTP/TCP 复用、HTTP 隧道、多播);RTP 以90 kHz/48 kHz 等时钟步长编码时间;RTCP 以 NTP↔RTP 的对时映射与 QoS 统计闭合反馈;而接收端基于 JitterBuffer 策略 (窗口、超时、乱序阈值)与追帧/丢帧策略 (I-frame 优先)完成端到端延迟的确定性收敛。进一步地,NAT/防火墙穿越、401 Basic/Digest 鉴权、速率与缓存自适应、软硬解切换、渲染时钟对齐,都是把"协议语法"转化为"系统稳定性"的关键细节。

本文坚持从协议到系统 的路径:先以 RTSP/RTP/RTCP 的规范与相互作用为主线,抽丝剥茧出它们在"时间工程"中的职责边界与耦合点;再以大牛直播 SDK(SmartMediaKit)的跨平台 RTSP 播放模块为案例,展示如何把上述语义固化为可维护的会话栈 、可调参的抖动缓冲 、可观测的反馈面板 与可扩展的解码/渲染适配层 。目标是让读者既能读懂协议的时间逻辑 ,也能看懂系统的工程落地:为何某个缓冲参数影响 P99 延迟,为什么一次 SR 对时就能消除音画"漂移",以及在弱网下该如何做出"既稳又快"的取舍。

一、RTSP 控制协议:会话管理与媒体协商

1.1 协议定位与设计初衷

RTSP(Real-Time Streaming Protocol)由 IETF 于 1998 年发布(RFC 2326),它不是一个数据传输协议,而是一种远程媒体控制协议 。如果说 RTP 负责"送数据",RTSP 则负责"告诉系统什么时候、以何种方式去送"。

RTSP 的出现,是为了解决早期流媒体系统中"传输与控制分离"的问题------在 HTTP 下载模型下,媒体播放缺乏交互性,而 RTP/UDP 虽能实时传输,却没有统一的状态管理机制。RTSP 因此被定义为一种"网络化媒体遥控器",让客户端能够通过命令控制远程服务器的流行为。

RTSP 的控制命令体系与 HTTP 类似,基于请求/响应模型,却围绕**有状态的会话控制(stateful session)**展开。

它支持多路媒体(音频/视频/字幕)会话,允许客户端与服务器之间协商传输协议(RTP over UDP/TCP、RTSP over HTTP、Multicast 等)、端口号、传输通道、以及安全认证(Basic/Digest 401 Challenge)。

典型指令语义包括:

-

OPTIONS:查询服务器支持的功能集合。

-

DESCRIBE:获取 SDP(Session Description Protocol),了解媒体格式、轨道数量与时间基。

-

SETUP:建立传输通道并协商会话参数。

-

PLAY / PAUSE:启动或暂停流媒体播放。

-

TEARDOWN:终止并释放会话资源。

这些命令共同构成了一个控制面(control plane),负责媒体生命周期的管理,而非媒体本身的承载。

1.2 会话状态机与控制语义

RTSP 的核心是状态机驱动的媒体控制逻辑 。

客户端与服务器在交互过程中,必须遵循明确的状态迁移:

INIT → READY → PLAYING → (PAUSED) → PLAYING → TEARDOWN

每一次命令交互,都会改变系统状态,并在双方之间同步该状态。

-

在 INIT 状态下,客户端尚未建立任何媒体通道;

-

通过 DESCRIBE + SETUP ,进入 READY 状态,媒体通路已准备就绪;

-

PLAY 命令触发媒体传输(RTP 数据流开始发送);

-

PAUSE 可以暂时中断传输,但保持会话;

-

最终 TEARDOWN 关闭所有通道并释放资源。

值得注意的是,RTSP 的控制信令几乎总是通过 TCP 通道(默认端口 554)传输,以保证命令可靠性。而实际的媒体流通常使用 RTP/RTCP UDP 通道分发,从而实现控制面与数据面的解耦。

在现代系统中,为穿越防火墙或 HTTP 代理,还常使用 "RTSP over TCP(interleaved 模式)" 或 "RTSP over HTTP tunnel",以实现兼容性与可达性。

1.3 RTSP 与 RTP / RTCP 的协同关系

RTSP 本身并不携带音视频内容。它的职责是会话建立 + 参数协商 + 状态管理,而数据面完全交给 RTP 与 RTCP。

-

RTP 负责媒体数据的实时传输(带时间戳与序号);

-

RTCP 提供时钟同步与网络反馈(丢包率、延迟、抖动);

-

RTSP 则提供命令与控制(建立、播放、暂停、销毁)。

三者共同形成了一个完整的三层模型:

RTSP → 控制层(Control Plane) RTP → 传输层(Data Plane) RTCP → 反馈层(Feedback Plane)

这也是如今几乎所有实时流媒体系统的逻辑雏形------控制、数据、反馈三面协同 。

RTSP 的 SDP 描述文件中,详细规定了 RTP Payload Type、Clock Rate、编码参数、端口号等信息,为后续 RTP 传输和 RTCP 校准提供语义基础。

1.4 工程实践中的挑战与注意事项

RTSP 在协议设计上清晰严谨,但在工程落地时存在不少挑战:

-

NAT / 防火墙穿透:UDP 通道往往被阻断,需使用 TCP 复用或 HTTP 隧道。

-

401 鉴权处理:Digest 模式需支持动态质询与摘要计算。

-

多媒体轨道管理:SDP 文件可能包含多路媒体流(如音视频分离轨),客户端需逐一 SETUP。

-

状态同步容错:网络中断或超时可能导致客户端与服务器状态不一致,需重建会话。

-

兼容性问题:各厂商实现存在方言差异(尤其是摄像头设备),需兼容多种 SDP 与响应头格式。

RTSP 的价值不在于"传输效率",而在于它定义了媒体的生命周期与交互语义 。

在真正的系统级播放链路中,RTSP 是时间控制的入口------它决定了媒体何时开始存在 ,而 RTP 与 RTCP 则决定了媒体如何在时间轴上持续存在。

二、RTP 媒体传输协议:时间、序列与可重建的现实

2.1 协议定位与系统意义

RTP(Real-time Transport Protocol,实时传输协议)诞生于上世纪 90 年代初,由 IETF AVT 工作组提出(RFC 3550),是整个实时音视频系统的"时间血管"。

它并不保证可靠性,但保证时间的连续性 ------RTP 的使命,不是让每一个包都送达,而是让每一个被送达的包都在正确的时间播放。

在流媒体体系中,RTP 处于 RTSP 所建立的控制会话之下,负责媒体数据的实际承载与传输。其核心功能包括:

-

序列号(Sequence Number):为每个包编号,用于检测丢包与乱序。

-

时间戳(Timestamp):定义该包对应的采样时刻,用于播放时序重建。

-

负载类型(Payload Type):指明数据内容的编码格式(H.264、H.265、AAC、G.711 PCMA/PCMU 等)。

-

同步源标识(SSRC):区分多路流或多发送源。

-

多播与单播支持:既可单播传输(unicast),也可组播(multicast)分发。

因此,RTP 是一个时间驱动的、无连接的数据传输协议。它让实时系统在不依赖可靠传输(如 TCP)的前提下,仍然能构造出"时间有序"的体验。

2.2 报文结构与传输机制

RTP 报文结构极为紧凑,头部最小仅 12 字节,由以下字段组成:

| 字段 | 含义 |

|---|---|

| Version | 协议版本(通常为 2) |

| P / X / CC | 控制位与扩展头定义 |

| Sequence Number | 包序号(16 位) |

| Timestamp | 时间戳(32 位) |

| SSRC | 同步源标识 |

| CSRC List | 贡献源列表(可选) |

RTP 通常通过 UDP 承载,以避免 TCP 的重传延迟,追求端到端的实时性。

但在某些场景(防火墙、代理环境或 TCP 复用模式)下,RTP 也可通过 RTSP interleaved 或 WebSocket 通道复用传输。

RTP 的时钟率(clock rate)取决于负载类型:

-

视频:一般使用 90 kHz 时间基(每个 tick ≈ 11.1 μs);

-

音频:常见 8 kHz、16 kHz、48 kHz 等;

-

其他负载可自定义时钟步长。

这种"统一时间步长 + 相对时间戳"的机制,使得 RTP 可以在任何网络条件下维持独立于传输层的媒体时间线。

2.3 时间重建、乱序与抖动补偿

RTP 的接收端并不会假设"包必达"。网络延迟、路径变化或队列拥塞会造成包的乱序(out-of-order)与丢失(loss) 。

为了保证播放连续性,客户端必须实现一系列时序重建机制:

-

基于序列号的乱序重排:通过 Sequence Number 恢复正确顺序。

-

基于时间戳的播放同步:使用 Timestamp 确定每帧应播放的时间点。

-

抖动缓冲(Jitter Buffer):在接收端保留一个微小的缓存窗口(典型 100--300 ms),用于平滑抵达时间的不一致性。

抖动缓冲的策略往往是"自适应"的:

-

在网络稳定时减小缓冲以降低延迟;

-

在丢包或抖动增大时动态扩展窗口以避免卡顿。

RTP 的这种"以时间为中心"的机制,使实时系统具备了在不可靠传输上实现稳定体验的能力------它不追求完美传输,而追求有序可重构的时间流。

2.4 RTP 与 RTCP 的时间闭环

虽然 RTP 负责传输媒体数据,但它自身并不提供任何反馈机制,也无法独立实现时钟同步。

这部分职责由 RTCP(RTP Control Protocol) 承担。

RTCP 周期性地发送 Sender Report (SR) 与 Receiver Report (RR):

-

SR 中包含 NTP 时间戳与对应的 RTP 时间戳,用于校准媒体时钟与系统时钟的映射;

-

RR 中记录丢包率、抖动与往返延迟,为网络质量评估与自适应调整提供依据。

在现代播放系统(如 SmartMediaKit RTSP 播放器)中,RTP 与 RTCP 协作形成完整闭环:

发送端 → RTP 推送 → 接收端 → RTCP 反馈 → 发送端自调节 → 时间闭环收敛。

这意味着,RTP 不只是"传输管道",而是时间在网络中的投影;它的每一个时间戳,最终都将被系统映射回真实世界的播放时钟。

Android平台RTSP播放器时延测试

三、RTCP 控制协议:反馈、对时与系统自我认知

3.1 协议定位与系统角色

RTCP(Real-time Transport Control Protocol)是 RTP 的"伴生信道",它不传输音视频数据,却是保证时间一致性与链路自适应性 的核心机制。

如果说 RTP 是"时间的投递者",RTCP 则是"时间的观察者与修正者"。

它周期性地在会话参与者之间交换统计信息与同步基准,使整个实时系统具备了"自我感知"的能力。

RTCP 的核心功能可以概括为三类:

-

质量反馈(QoS Metrics):统计丢包率、抖动、吞吐量、往返时延(RTT)、接收包数与字节数,帮助系统判断网络健康状态。

-

源描述(SDES):提供 CNAME(Canonical Name)等会话身份信息,用于多源、多会话场景下的流识别。

-

时钟同步(Clock Synchronization):通过 NTP 时间与 RTP 时间的映射关系,校准媒体时间轴,使音视频或多流播放保持严格同步。

在工程语义上,RTCP 是反馈层(Feedback Plane),它将网络层的波动与媒体层的时钟,统一反馈给系统决策层,为后续自适应策略提供数据依据。

3.2 报文结构与发送机制

RTCP 报文设计简洁但功能丰富,通常与 RTP 使用配对端口发送:若 RTP 使用偶数端口 X,则 RTCP 使用相邻的奇数端口 X+1。

典型的报文类型包括:

| 报文类型 | 缩写 | 功能说明 |

|---|---|---|

| Sender Report | SR | 发送端报告:包含 NTP 时间戳、对应 RTP 时间戳、已发送包数与字节数;用于时钟同步。 |

| Receiver Report | RR | 接收端报告:记录丢包率、抖动、延迟等统计信息;反映网络状态。 |

| Source Description | SDES | 提供媒体源的元数据,如 CNAME、工具名称、Email 等,用于会话标识。 |

| BYE | --- | 表示发送端离开会话。 |

| APP | --- | 应用自定义报文,可扩展业务信息。 |

RTCP 报文的周期性发送频率取决于带宽分配与会话规模。RFC 3550 建议 RTCP 总流量不应超过会话带宽的 5%,以防止反馈机制反而成为负担。

Sender Report 是 RTP 时钟同步的关键报文。

它在发送端周期性携带一组时间对应关系:

NTP Timestamp → RTP Timestamp

接收端在收到 SR 后,即可根据 NTP(绝对时间)与 RTP(相对时间)的对应关系推算出媒体帧的播放时刻,实现跨设备、跨流的时钟对齐。

例如:

若发送端在 NTP = 1000 ms 时发送 RTP Timestamp = 90000(以 90 kHz 为时钟基),则接收端可推导出每个 RTP Timestamp 的物理时间,从而同步音频与视频。

3.3 在实时系统中的意义

RTCP 让实时系统"看见自己"的状态。

RTP 负责传输,但并不知道自己的质量;RTSP 负责控制,却无法感知网络;而 RTCP 是那个在链路层观察一切、并以统计方式告诉系统"当前世界状态"的模块。

通过 RTCP,播放端和推流端都能实时获知:

-

当前的丢包率与抖动幅度,用于评估网络稳定性;

-

往返时延(RTT),可推导延迟补偿区间;

-

吞吐量与速率变化趋势,可驱动码率自适应或缓冲动态调节;

-

发送/接收包总量,可用于业务统计与计费。

工程上,RTCP 数据直接影响以下决策:

-

若抖动增加,系统可自动延长 JitterBuffer;

-

若 RTT 持续上升,系统可切换传输模式(UDP → TCP);

-

若网络短暂波动,播放器可启用"关键帧优先播放"以追帧复位;

-

若检测到同步偏移,系统可通过 SR 校准媒体时钟,恢复音视频同步。

换句话说,RTCP 是实时系统的"反馈神经",它使媒体链路不再是"单向传输",而是一个能自我感知、自我调节的闭环。

3.4 工程实现要点与实践经验

在工程实现中,RTCP 往往与 RTP 共生于同一线程或事件循环,但需注意以下几点:

-

发送频率与带宽控制

RTCP 带宽开销极小,通常控制在总媒体带宽的 1--5% 之间。发送周期应依据会话规模自适应调整:流越多,报告越稀疏。

-

弱网适配与重同步机制

在弱网或移动网络环境中,RTCP 报文可能丢失或延迟,系统应具备 "无 SR 时钟漂移估算" 能力,并在 SR 恢复时进行 Delta 校正。

-

多流同步

在多媒体同步(音频 + 视频 + 辅流字幕)场景中,RTCP 提供的 SR 对时信息至关重要。每个流的 SSRC 均应维护独立 RTP 时间基,并统一映射到 NTP 域以保持同步。

-

跨设备时钟一致性

RTCP SR 提供的 NTP 时间可作为全局参考,允许不同设备(摄像机、播放器、分析节点)在毫秒级范围内实现时间对齐,为后续 AI 分析或多节点拼接提供时间语义基础。

3.5 小结:从反馈协议到系统智能

RTCP 的存在让实时系统不再是"盲传输",而是一个有感知、有记忆、有决策能力的闭环体。

它不仅提供丢包和延迟统计,更重要的是------它将"时间"从发送端延伸到接收端,再反馈回源,使系统形成自校准的时间循环。

在 SmartMediaKit 等工程级 SDK 中,RTCP 不仅被用于网络质量评估,还作为时间同步核心,与 RTP 和 RTSP 共同构建出一个可感知、可调节、可复现的时间体系 。

这正是现代实时音视频系统从"传输层协议"走向"系统智能协议"的分水岭。

四、协议体系联动与工程实现视角

4.1 三层协议的协同闭环

RTSP、RTP、RTCP 三者并非孤立运行,而是构成了一个典型的 控制--传输--反馈 协议闭环。

在一个标准的实时播放会话中,整个链路流程如下:

-

会话建立(Control Plane)

客户端首先通过 RTSP 向媒体服务器发送

DESCRIBE请求,获取 SDP 描述(Session Description Protocol),从中解析出编码格式、采样率、端口号、时钟步长(clock rate)等基础信息。随后,客户端发送

SETUP请求,协商具体的传输方式(如 RTP/UDP、RTP/TCP interleaved、RTSP over HTTP),确定媒体端口与会话 ID。 -

数据传输(Data Plane)

当客户端发送

PLAY命令后,服务器便通过 RTP 开始传输音视频数据包。每个包携带序列号与时间戳,用于在接收端重建播放时序。 -

反馈同步(Feedback Plane)

与此同时,双方通过 RTCP 通道周期性交换 SR(Sender Report)与 RR(Receiver Report)报文,传递网络统计信息(丢包率、抖动、带宽)与时间对齐关系(NTP ↔ RTP 时间映射)。

-

播放渲染(Render Pipeline)

客户端在接收端根据 RTP 时间戳、RTCP 同步信息,以及本地 JitterBuffer 缓冲策略,对包进行重排、去抖、解码与同步播放,实现稳定的实时体验。

这三层协作构成了一个具有"时钟闭环"的系统:RTSP 定义控制语义,RTP 承载时间流,RTCP 维护时序校准。整个系统就像一个自校准的机械表,在网络噪声下仍保持逻辑时间的连贯性。

4.2 延迟与时序控制的核心机制

在实时系统中,延迟控制并不是简单的"减少缓冲",而是一个多层次的时间协调过程。

-

RTP 时间驱动 :

每个 RTP 包的 Timestamp 决定帧在播放时间轴上的位置。接收端通过计算相邻包时间戳差值(Δt)与时钟步长(clock rate)确定帧间播放间隔。

-

RTCP 时间映射 :

Sender Report(SR)提供了 NTP 时间与 RTP 时间的对应关系:

NTP Timestamp ←→ RTP Timestamp客户端利用这对映射关系,将媒体的"采样时间"转换为"系统时间",从而在多轨道(音频 + 视频)或多设备协同场景中实现毫秒级同步。

-

缓冲与首屏策略 :

若网络抖动严重,客户端通常通过设置 缓冲延迟(buffer time)(例如 100--300 ms)来换取连续性。首屏加载时会等待首个关键帧(I-frame),以避免解码错误并实现"秒开"体验。

-

状态与切换响应 :

RTSP 的状态控制(PLAY、PAUSE、TEARDOWN)决定系统如何在不中断会话的前提下切换流、暂停或重新开始。当切换 URL 或轨道时,SDK 需在控制面与数据面同步更新时序基线,确保切换平滑无闪屏。

通过以上机制,整个系统可在 100--200 ms 的端到端延迟内,实现低抖动、可预测、可恢复的播放链路。

4.3 报文与时间映射的工程示例

理解 RTP/RTCP 的时序映射,可以从以下简化示例中直观感受:

-

RTP 包示例

Sequence Number = 54321 Timestamp = 123456789 SSRC = 0x7A9C22 Payload Type = 96 (H.264) -

RTCP Sender Report 示例

NTP Timestamp = 0xE44123C9B6000000 (2025-11-07 10:35:00.000) RTP Timestamp = 123456789 Packet Count = 25000 Octet Count = 48,000,000解析后可得出:该 RTP 时间戳对应系统时间 10:35:00,若当前系统时间为 10:35:00.300,则播放时需延迟 300 ms,保证帧按时渲染。

-

RTSP SETUP 响应

Transport: RTP/AVP;unicast; client_port=5000-5001; server_port=6000-6001; mode=play明确了客户端接收媒体的端口与模式,为 RTP 与 RTCP 建立独立通道。

通过这些报文,播放器能在协议层精确构建出"时间坐标系",并在网络波动时保持播放节奏的稳定。

4.4 工程实践中的隐性挑战与策略

-

丢包与补偿机制

RTP 在 UDP 模式下不具备重传能力。系统通常采用多层策略:

-

轻度丢包:由解码器容忍(帧内预测恢复)。

-

中度丢包:播放器触发"追帧模式",仅播放关键帧。

-

严重丢包 :请求重建连接或切换 TCP 模式。

这些策略实质上是在不同延迟目标下平衡"完整性"与"实时性"。

-

-

网络切换与恢复

当终端在 Wi-Fi 与 4G/5G 之间切换时,RTCP 报告中的 RTT 与丢包指标会突增。系统应具备快速探测机制,在 1 秒内自动重连或切换传输模式,并重建 RTP/RTCP 会话以维持播放连续性。

-

跨平台差异抽象

各平台的网络栈与时间机制差异明显:

-

Windows/Linux 倾向于基于高精度系统时钟(QueryPerformanceCounter);

-

Android 使用 Choreographer + AudioTrack 的同步机制;

-

iOS 使用 CoreMediaClock / CADisplayLink。

优秀的 SDK(如 SmartMediaKit)通过统一的 Timebase 模块屏蔽这些差异,确保相同的 RTP 流在任意平台上都能保持相同的时序语义。

-

-

多流同步与系统一致性

在多路 RTSP 会话(例如四路摄像头监控)场景下,系统需统一 RTCP SR 基准时间,实现跨流同步显示。若任意一路时间基偏移过大,将造成"画面错帧"或"音画分离"。

windows平台rtsp播放器延迟测试

综上,RTSP、RTP、RTCP 三者的协同并不是简单的协议叠加,而是一种系统化的时间编排(Temporal Orchestration) 。

它让媒体数据在网络传输、系统解码与用户感知之间保持因果一致性。从工程实现角度看,每一次 SETUP、每一个 SR 报文、每一次缓冲调整,都是系统在"修正时间"的动作------这正是实时视频播放能在复杂网络中仍然保持稳定秩序的根本原因。

五、落地示例:SmartMediaKit 的 RTSP 播放模块

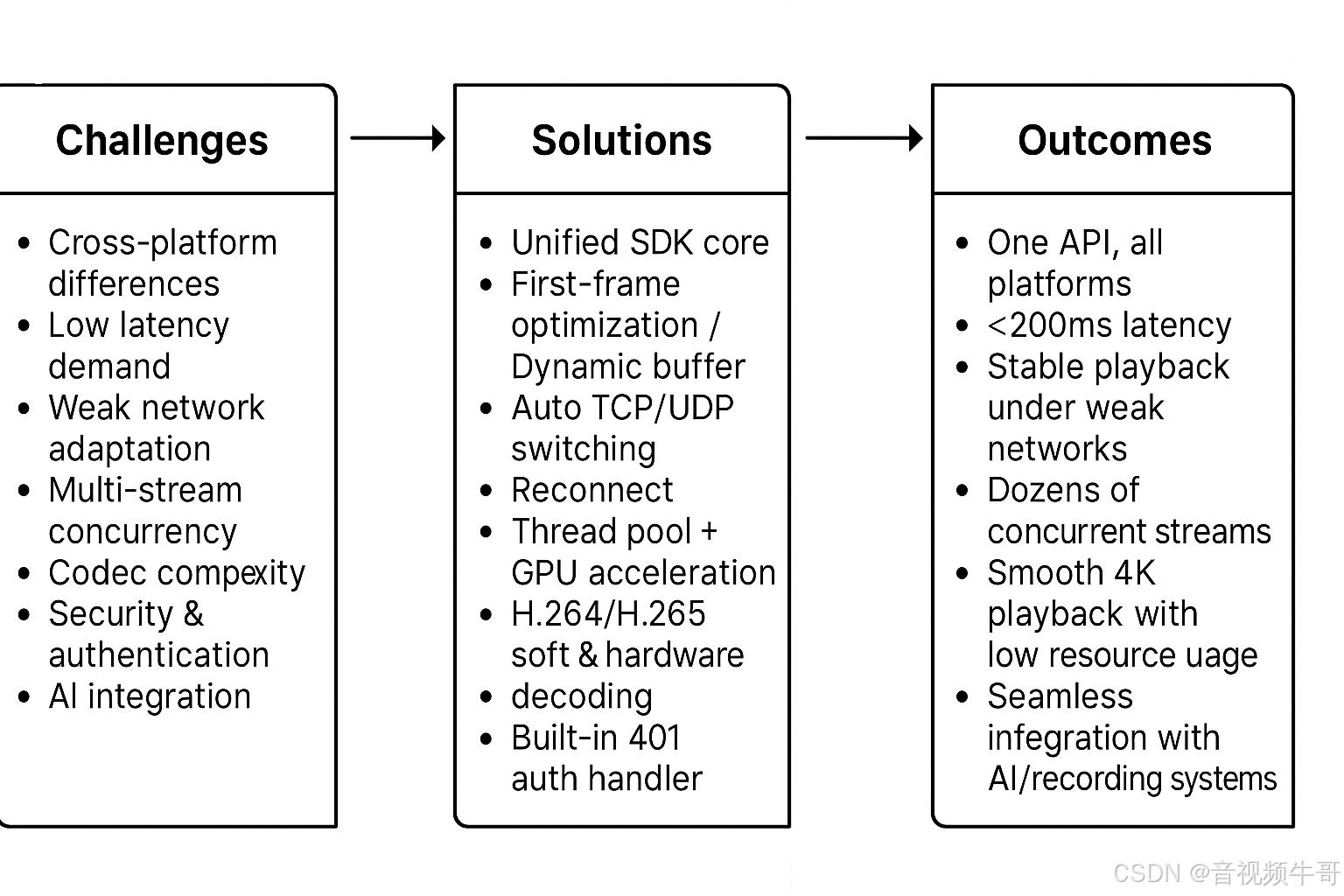

在前文我们系统地分析了 RTSP/RTP/RTCP 三层协议的机制与关键工程挑战。接下来,结合 SmartMediaKit 的 RTSP 播放模块,我们具体看看这些协议如何在其跨平台播放器中被实现、优化与封装。

5.1 模块定位与功能摘要

SmartMediaKit 的 RTSP 播放器模块是一个面向 Windows、Linux(x86_64/aarch64)、Android、iOS 的 跨平台工程级组件。其设计目标聚焦于:

-

低延迟:通过自研会话栈、抖动缓冲、自适应策略,使延迟缩至 100--200 ms 区间。

-

高稳定性:支持断网重连、TCP/UDP 模式切换、鉴权处理等强健机制。

-

资源效率与可集成性:统一协议栈 + 多平台抽象层实现,一次开发多端部署。官网指出:"面向多平台、超低延迟、高可靠性的实时音视频解决方案"

模块围绕以下链路构建:

-

RTSP 会话建立(DESCRIBE / SETUP / PLAY)

-

RTP 数据接收与时间戳处理

-

RTCP 时钟同步与网络状态反馈

-

解码(软/硬) → 渲染 → 回调

-

缓冲控制、低延迟模式、多实例播放

可以理解为:"从网络包到屏幕显示/音频输出"的完整播放链路"。

安卓RTSP播放器多实例播放时延测试

5.2 协议层面的支持情况

在协议层面,SmartMediaKit 对 RTSP/RTP/RTCP 各环节均有全面支持:

-

RTSP 控制层

支持 TCP 与 UDP 传输模式切换、RTSP 401 鉴权机制、URL 携带凭证自动应答。文档中提到:支持 RTSP TCP/UDP 模式设置,支持 401 认证上报。

-

RTP 数据层

支持 H.264/H.265(HEVC)视频、AAC/PCMA/PCMU 音频。可通过 RTP/UDP 或 RTP/TCP 传输模式。Demo 文档中明确指出支持 RTSP H.264/H.265 播放。

-

反馈层

提供下载速率回调、缓冲状态、网络状态、多实例状态回调等监控功能。博客中指出 "解码前/后数据回调 + 网络状态 + 缓冲状态"功能齐全。

-

平台抽象支持

不同终端(Windows/Linux/Android/iOS)均采用统一协议层调用,底层差异由 SDK 抽象屏蔽。官网模块一览强调 "支持 Windows/Android/iOS RTSP 播放器模块"。

从协议实现角度来看,SmartMediaKit 将控制、传输、反馈协议完整封装,并将其与平台硬件、解码与渲染链路无缝对接。

5.3 工程优化亮点

在工程实现方面,SmartMediaKit 的 RTSP 播放模块具备多项亮点,这些都直接作用于延迟优化、稳定性提升、资源节省等关键指标:

-

抖动缓冲机制可配置 :SDK 支持 buffer time 设置、低延迟模式、快追帧模式。文档中指出 "缓冲时间设置、低延迟模式、首屏秒开"皆有。

在网络稳定时,缓冲可缩小,从而减低延迟;在弱网环境,缓冲可动态延长以避免卡顿。博客中提及:"自适应 Buffer Engine 实时监测 RTP 间隔、抖动与丢包率,在稳定网络内压缩缓冲窗口"。

-

硬解/软解切换机制 :SDK 支持 H.264/H.265 硬解(Android/iOS 特定机型)、同时具备软解能力,且可在运行时自动切换。模块说明中提到 "支持 H.264/H.265软解貌支持 H.264/H.265 硬解码"。

在资源受限或硬件解码不支持的场景,自动切换至软解,以保证播放连续性。

-

多实例播放支持:SDK 支持同时播放多路 RTSP 流,协议栈复用、资源隔离良好。模块一览中明确 "RTSP 多实例播放"能力。

-

丰富回调接口:包括网络状态、缓冲状态、下载速率、解码前后数据(H.264/H.265 原始码流、YUV/RGB 帧)等。这样不仅提升了播放体验,也方便与 AI 模块、录像模块深度对接。博客中提及 "解码前后视频/音频回调,方便 AI 推理"。

-

低拷贝渲染管线:在博客中提到 "零拷贝渲染管线,首帧秒开、资源占用更低、多实例播放仍流畅"。

这些工程细节,使得 SmartMediaKit 不只是"能播放",而真正能在低延迟、弱网、跨平台、多路播放、高可靠性场景下稳定运行。

5.4 场景适配与系统价值

在实际产品应用中,RTSP 流的低延迟与可控性尤为关键。SmartMediaKit 的 RTSP 播放模块在以下场景中体现了其系统价值:

-

安防监控:多路摄像头视频实时监看,需要秒级响应、断网快速恢复。SDK 所提供的断网重连、低延迟模式、缓冲自适应机制正是关键。

-

应急指挥 / 单兵视觉:在移动网络或车载场景下,网络切换、弱网、带宽受限成为常态。SmartMediaKit 的 TCP/UDP 切换、缓冲动态扩展、关键帧优先机制帮助维持"看见即响应"的体验。

-

工业巡检 /机器人视觉:与 AI 分析、控制系统闭环要求极低延迟。通过原始码流回调、YUV/RGB 帧回调,可实现"视频输入 → AI识别 →控制输出"的链路。文章指出:情绪识别、工业视觉等系统使用其低延迟 RTSP 播放模块作为基础。

-

教育互动 /远程教学:直播+互动模式下,低延迟意味着更好的互动体验。SDK 的首屏秒开、多实例播放、稳定多路能力正好满足教室同步、在线互动场景。

总的来看,SmartMediaKit 的 RTSP 播放模块不仅解决了协议实现的问题,也把"低延迟"、"弱网适应"、"多平台一致性"等系统层面难题纳入其中,真正让协议变为生产力。

总结

通过协议层面的深刻理解(RTSP 控制、RTP 时序、RTCP 同步)与工程化落地(SmartMediaKit 的 RTSP 播放模块),我们看到了一个从理论走向实践的完整链路。

SmartMediaKit 将这些机制组合为一条 "从网络包到用户屏幕"的高效链路,使得实时播放不仅"可用",而且"可控、可预期、可监测"。在低延迟场景成为 norm 的今天,这种系统级构建能力尤为珍贵。

结语

RTSP、RTP、RTCP 三者共同构成了实时视频系统的控制面(Control Plane) 、数据面(Data Plane)与反馈面(Feedback Plane) 。

RTSP 负责会话状态与媒体协商,RTP 负责媒体包的时序传输,RTCP 负责时钟同步与网络反馈。三层协议协同形成完整的时序闭环(Temporal Loop),确保系统在弱网、延迟抖动、丢包等不确定条件下,仍然能维持逻辑上的时间连续性与播放稳定性。

从实现角度看,掌握这套机制并非仅仅理解协议字段,而是要理解背后的时间工程(Time Engineering):

-

RTP 的时间戳与序列号如何在接收端重建时间线;

-

RTCP 的 NTP ↔ RTP 对时机制如何校准多流同步;

-

JitterBuffer 策略如何在实时性与平滑度间动态取舍;

-

控制层(RTSP)状态机如何与传输层、解码层解耦以实现快速切流。

大牛直播SDK(SmartMediaKit) 在实现这套体系时,采用了全自研的统一会话栈与时间基(Timebase)架构,将 RTSP 控制、RTP 传输、RTCP 反馈整合为一个可配置、可观测、可扩展的协议子系统。

-

在数据面上,SmartMediaKit 的 RTP 模块支持 H.264/H.265/AAC 等主流编码的 UDP/TCP 模式切换与包乱序重建;

-

在反馈面上,RTCP 统计数据被实时采集并用于动态调整缓冲窗口与解码节奏,实现端到端延迟的自适应控制;

-

在控制面上,RTSP 模块支持多轨道协商、401 鉴权、快速重连与状态恢复。

因此,SmartMediaKit 的 RTSP 播放模块并不仅仅是一个"能播"的组件,而是一个完整的协议驱动时序系统 。它将三层协议的语义统一为一个可调的实时通路:从网络包的时序解析、到渲染管线的帧同步、再到系统级延迟闭环,使播放延迟常规可控在 100--200 ms 区间。

从工程视角看,这意味着------掌握 RTSP/RTP/RTCP,不只是理解三种协议,而是理解一个系统如何在复杂网络中定义、维持、校准和调度时间 。

而 SmartMediaKit,则是这一理论在跨平台工程层面的成熟实现。

📎 CSDN官方博客:音视频牛哥-CSDN博客