1.什么是Pytorch?

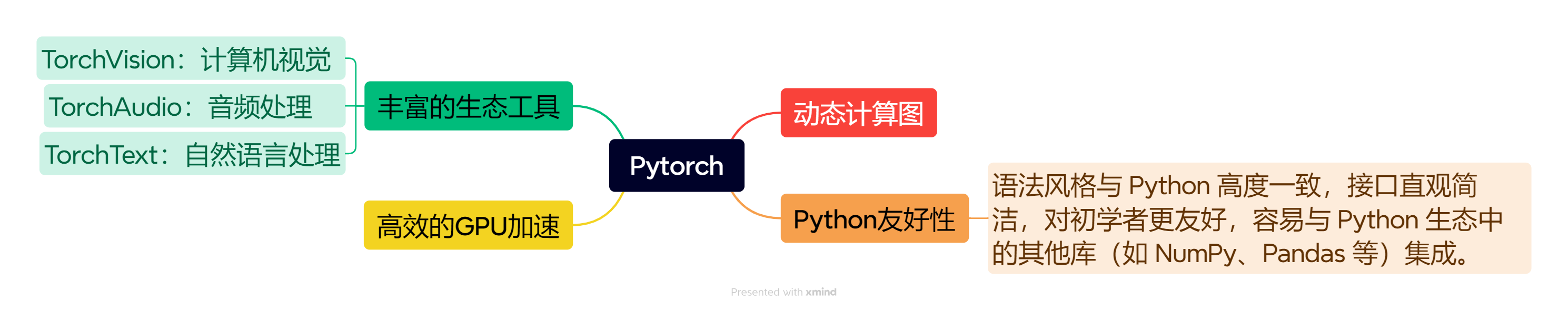

PyTorch 是一个开源的深度学习框架,主要用于构建和训练机器学习(尤其是深度学习)模型,由 Meta(原 Facebook)的人工智能研究实验室(FAIR)开发并维护。它以灵活性、易用性和强大的功能被广泛应用于学术研究和工业界。其核心特点如下图所示:

1.1 动态计算图

动态计算图(Dynamic Computational Graph)是深度学习框架中用于表示和执行计算流程的一种机制,其核心特点是计算图的构建与代码执行同步进行------ 即代码运行时,计算图会 "动态" 地随每一步操作实时生成、修改,而非像静态图那样需要先完整定义图结构再执行。

| 特性 | 动态计算图(如 PyTorch) | 静态计算图(如 TensorFlow 1.x) |

|---|---|---|

| 图构建时机 | 代码运行时实时构建 | 代码定义阶段预先构建(不执行计算) |

| 控制流支持 | 自然支持 if-else、for 等(图随路径动态调整) |

需要特殊 API(如 tf.cond、tf.loop)预先定义所有可能路径 |

| 调试便利性 | 可实时打印中间变量,像普通 Python 代码一样调试 | 需通过会话运行后才能查看结果,调试困难 |

| 灵活性 | 高(适合快速修改、探索新算法) | 较低(适合固定流程的生产部署) |

1.2 其它深度学习框架

| 框架名称 | 开发者 / 维护者 | 核心特点 | 适用场景 | 备注 |

|---|---|---|---|---|

| TensorFlow | Google(开源社区维护) | 1. 支持动态图(2.x 默认)和静态图,兼顾灵活性与生产优化;2. 强大的部署生态(TensorRT、TFLite、TF.js 等);3. 丰富的高阶 API(Keras 集成)。 | 工业级生产部署、大规模分布式训练、跨平台部署(服务器 / 移动端 / 浏览器)。 | 早期 1.x 以静态图为主,2.x 后向动态图靠拢,生态最完善之一。 |

| Keras | François Chollet(现集成于 TensorFlow) | 1. 极简高层 API,封装底层框架(默认基于 TensorFlow,也可对接 MXNet 等);2. 代码简洁,专注模型逻辑而非工程细节。 | 快速原型开发、教学入门、中小规模模型实验。 | 本身是 "接口层",依赖底层框架执行计算,2019 年起成为 TensorFlow 官方高阶 API。 |

| MXNet | 亚马逊(Apache 基金会托管) | 1. 支持 "混合编程模型"(动态图 + 静态图切换);2. 内存效率高,分布式训练支持好;3. 多语言接口(Python/R/Scala 等)。 | 大规模分布式训练、对内存敏感的场景、多语言开发需求。 | 曾是亚马逊 AWS 官方推荐框架,灵活性和性能平衡较好。 |

| Caffe/Caffe2 | Berkeley AI Research(Caffe);Facebook(Caffe2) | 1. Caffe:基于配置文件的静态图,适合固定结构网络(如 CNN);2. Caffe2:轻量灵活,支持动态计算和移动端部署。 | Caffe 适合传统计算机视觉任务(如图像分类);Caffe2 适合轻量部署。 | Caffe2 已停止独立更新,部分功能并入 PyTorch Mobile。 |

| MindSpore | 华为 | 1. 支持自动微分、自动并行,简化分布式训练;2. 动态图(PyNative)与静态图(Graph)统一;3. 内置隐私计算、联邦学习支持。 | 端边云协同场景、大规模分布式训练、需要隐私保护的行业应用(如医疗、金融)。 | 国产化框架,对昇腾芯片优化好,文档支持中文。 |

| JAX | Google Brain | 1. 基于 NumPy 扩展,融合自动微分(Autograd)和高性能编译(XLA);2. 支持函数式编程,易于实现复杂算法;3. 极致计算性能(尤其 GPU/TPU)。 | 学术研究(如强化学习、数值优化)、需要高性能计算的场景。 | 更偏向 "计算库" 而非完整框架,适合熟悉 NumPy 和函数式编程的开发者。 |

| PaddlePaddle | 百度 | 1. 中文生态完善,文档和教程本地化;2. 产业级工具链(如 PaddleDetection、PaddleNLP);3. 支持动态图,部署工具链成熟(PaddleLite)。 | 国内产业应用(如 AI 质检、自然语言处理)、中文场景开发、教学入门。 | 国产化框架,在工业界应用广泛,对中文 NLP 任务优化较好。 |

2.安装Pytorch

下面这篇文章,已经详细讲解了如何安装环境 ,本文不再做过多叙述。

3. 张量(Tensor)

在 PyTorch 中,张量(Tensor) 是进行深度学习和数值计算的核心数据结构。从数学角度看,张量是标量、向量、矩阵的推广:

-

0阶张量 :标量(单个数值,如

3.14) -

1阶张量 :向量(一维数组,如

[1, 2, 3]) -

2阶张量 :矩阵(二维数组,如

[[1,2],[3,4]]) -

n阶张量:n维数组(如图像数据、视频数据等)

从编程角度看,张量类似于 NumPy 的 ndarray,但提供了更多深度学习所需的特性。

所以,我们为什么要用张量这一数据结构,而不使用ndarry或者list的结构来进行深度学习训练?

**Reason:**👇

特性 PyTorch 张量 NumPy 数组 Python List 数据类型 同质(单一类型) 同质(单一类型) 异质(混合类型) 维度支持 n维 n维 1维(可嵌套模拟多维) 计算速度 极快(C++/CUDA) 快(C语言) 慢(Python原生) GPU 加速 ✅ 原生支持 ❌ 仅支持 CPU ❌ 仅支持 CPU 自动求导 ✅ 支持 autograd ❌ 需手动实现 ❌ 需手动实现 内存占用 极小(连续内存) 小(连续内存) 大(对象指针) 内存共享 可与 NumPy 零拷贝共享 可与 PyTorch 零拷贝共享 无法共享 广播机制 ✅ 支持 ✅ 支持 ❌ 不支持 深度学习 ✅ 原生支持 ⚠️ 需配合其他框架 ❌ 不适用

- 深度学习涉及大规模矩阵运算,GPU 的并行计算能力可带来 10-100倍 的性能提升。Python List 和 NumPy 无法原生利用 GPU。

- 深度学习依赖反向传播算法,需要自动计算梯度。张量的 requires_grad=True 属性启动了完整的自动求导引擎。

- 张量在内存中以连续块存储,利用 CPU/GPU 的向量化指令集,而 Python List 是指针数组,存在巨大开销。

- 张量支持 分布式训练、量化、ONNX 导出 等生产级特性,这些是 NumPy 和 List 无法提供的。

PS.广播机制(Broadcasting) 是一种自动处理形状不同的数组(或张量)之间元素级运算 的规则。它的核心作用是:在不实际复制数据的前提下,逻辑上扩展数组的形状,使原本形状不匹配的数组能够进行元素级运算 ,从而简化代码并减少内存开销。

----------------------------------------------三种类型的性能比较实验--------------------------------------------------

python

import time

import torch

import numpy as np

# 测试数据:10000x10000 矩阵

size = 10000

pytorch_tensor = torch.randn(size, size)

numpy_array = np.random.randn(size, size)

python_list = [[1.0]*size for _ in range(size)]

# 1. Python List 计算(极慢)

start = time.time()

result_list = [[python_list[i][j]*2 for j in range(size)] for i in range(size)]

print(f"Python List 耗时:{time.time() - start:.4f} 秒")

# 2. NumPy 计算

start = time.time()

result_numpy = numpy_array * 2

print(f"NumPy 耗时:{time.time() - start:.4f} 秒")

# 3. PyTorch CPU 计算

start = time.time()

result_pytorch_cpu = pytorch_tensor * 2

print(f"PyTorch CPU 耗时:{time.time() - start:.4f} 秒")

# 4. PyTorch GPU 计算(如可用)

if torch.cuda.is_available():

pytorch_tensor_gpu = pytorch_tensor.cuda()

start = time.time()

result_pytorch_gpu = pytorch_tensor_gpu * 2

torch.cuda.synchronize() # 等待 GPU 完成

print(f"PyTorch GPU 耗时:{time.time() - start:.4f} 秒")结果如下:

Python List 耗时:11.3184 秒

NumPy 耗时:0.4494 秒

PyTorch CPU 耗时:0.2315 秒

PyTorch GPU 耗时:0.1563 秒3.1 创建张量

方法1:从现有数据创建

python

import torch

import numpy as np

# 从 Python 列表/元组

tensor1 = torch.tensor([1, 2, 3])

tensor2 = torch.tensor([[1, 2], [3, 4]])

# 从 NumPy 数组

np_array = np.array([5, 6, 7])

tensor3 = torch.from_numpy(np_array)方法2:使用工厂函数创建特殊张量

python

# 创建全 0/1 张量

zeros = torch.zeros(3, 4) # 3x4 的全0矩阵

ones = torch.ones(2, 3) # 2x3 的全1矩阵

# 创建随机张量

rand = torch.rand(3, 3) # 0-1 均匀分布

randn = torch.randn(3, 3) # 标准正态分布 N(0,1)

randint = torch.randint(0, 10, (3, 3)) # 0-10 之间的整数

# 创建未初始化张量(速度快但值不确定)

empty = torch.empty(3, 3)

# 创建单位矩阵

eye = torch.eye(3)

# 创建等差数列

arange = torch.arange(0, 10, 2) # [0, 2, 4, 6, 8]

linspace = torch.linspace(0, 1, 5) # [0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0]方法3:从其他张量复制形状

python

# 创建与现有张量形状相同的新张量

existing_tensor = torch.tensor([[1, 2], [3, 4]])

# 相同形状的全0/全1张量

zeros_like = torch.zeros_like(existing_tensor)

ones_like = torch.ones_like(existing_tensor)

# 相同形状的随机张量

rand_like = torch.rand_like(existing_tensor, dtype=torch.float32)方法4:创建稀疏张量

python

# 创建稀疏张量(仅存储非零元素)

indices = torch.tensor([[0, 1, 2], [0, 1, 2]]) # 非零元素的坐标

values = torch.tensor([1.0, 2.0, 3.0]) # 非零元素的值

sparse_tensor = torch.sparse_coo_tensor(indices, values, size=(3, 3))

print(sparse_tensor)

print(sparse_tensor.to_dense()) # 转为稠密矩阵3.2 张量常用属性

| 属性 | 含义 | 示例 |

|---|---|---|

x.shape / x.size() |

形状 | [batch_size, feature_dim] |

x.dtype |

数据类型 | torch.float32、torch.int64 |

x.device |

所在设备 | cpu 或 cuda:0 等 |

x.ndim |

维度数 | 0 标量、1 向量、2 矩阵、3+ 高维张量 |

3.3 张量的数据类型

浮点类型:

torch.float32(默认):32位浮点数,平衡精度与速度

torch.float64:64位双精度浮点数

torch.float16:16位半精度,适合 GPU 推理

torch.bfloat16:16位脑浮点数,特定硬件加速整数类型:

torch.int8,torch.uint8:8位整数

torch.int16,torch.int32,torch.int64:16/32/64位整数其他类型:

torch.bool:布尔类型

torch.complex64,torch.complex128:复数类型

3.4 张量基本计算

基本运算(逐元素计算)

python

a = torch.tensor([1.0, 2.0, 3.0])

b = torch.tensor([4.0, 5.0, 6.0])

# 逐元素运算

c = a + b # 加法

c = torch.add(a, b) # 等效

c = a - b # 减法

c = a * b # 逐元素乘法(Hadamard积)

c = a / b # 除法

c = a ** 2 # 幂运算矩阵乘法

python

# 2D张量

m1 = torch.randn(3, 4)

m2 = torch.randn(4, 5)

# 矩阵乘法

result = torch.matmul(m1, m2) # 推荐

result = m1 @ m2 # Python 3.5+语法

# 批量矩阵乘法

batch1 = torch.randn(10, 3, 4)

batch2 = torch.randn(10, 4, 5)

result = torch.bmm(batch1, batch2) # 形状: (10, 3, 5)归约计算

python

x = torch.tensor([[1, 2, 3], [4, 5, 6]], dtype=torch.float32)

sum_all = x.sum() # 全部元素求和

sum_dim0 = x.sum(dim=0) # 按第0维求和: [5, 7, 9]

sum_dim1 = x.sum(dim=1) # 按第1维求和: [6, 15]

mean = x.mean() # 平均值

max_val, max_idx = x.max(dim=0) # 最大值及索引

std = x.std() # 标准差

norm = x.norm() # 欧几里得范数索引与切片

python

x = torch.arange(12).reshape(3, 4)

# 基本索引

print(x[0, 1]) # 标量: 1

print(x[0]) # 第0行: tensor([0, 1, 2, 3])

# 切片

print(x[:2, 1:3]) # 前两行,第1-2列

# 高级索引

indices = torch.tensor([0, 2])

print(x[indices]) # 取第0行和第2行

# 布尔掩码

mask = x > 5

print(x[mask]) # 所有大于5的元素

# gather操作

index = torch.tensor([[0, 1], [2, 3]])

result = torch.gather(x, 1, index) # 按dim=1收集形状操作

python

x = torch.arange(12)

# reshape

x_reshape = x.reshape(3, 4) # 推荐,可能返回视图

x_view = x.view(3, 4) # 要求内存连续

# 转置

x_t = x_reshape.t() # 2D转置

x_transpose = x_reshape.transpose(0, 1) # 交换维度

x_perm = x_reshape.permute(1, 0) # 多维转置

# 压缩/扩展

x_squeeze = torch.randn(1, 3, 1, 4).squeeze() # 移除尺寸为1的维度

x_unsqueeze = x.unsqueeze(0) # 增加维度

# 拼接与拆分

a = torch.randn(2, 3)

b = torch.randn(2, 3)

cat = torch.cat([a, b], dim=0) # 在第0维拼接,形状(4, 3)

stack = torch.stack([a, b], dim=0) # 新维度堆叠,形状(2, 2, 3)

# 拆分

chunks = torch.chunk(cat, 2, dim=0) # 均分为2份

splits = torch.split(cat, [1, 3], dim=0) # 按大小[1,3]拆分广播机制

python

# 规则:从右向左对齐维度,尺寸为1或缺失的维度可扩展

a = torch.randn(3, 1, 5)

b = torch.randn( 4, 5) # 自动视为 (1, 4, 5)

# 广播后形状: (3, 4, 5)

c = a + b

# 实际应用

vec = torch.randn(3)

matrix = torch.randn(10, 3)

result = matrix + vec # vec自动扩展为(10, 3)3.5 把张量丢到 GPU 上

python

device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")

x = torch.rand(3, 3, device=device) # 直接在 GPU 上创建

y = torch.rand(3, 3).to(device) # 把 CPU 张量搬到 GPU

z = x + y # 自动在 GPU 上计算----------------------------------- 小tip:模型和数据必须在同一个 device 上 --------------------------------

3.6 自动求导机制

python

import torch

# requires_grad=True 表示需要对这个张量求导

x = torch.tensor([2.0], requires_grad=True)

y = x ** 2 + 3 * x + 1 # y = x^2 + 3x + 1

y.backward() # 对 y 求 x 的梯度 dy/dx

print(x.grad) # tensor([7.]) => 2*2 + 3- requires_grad=True:告诉 PyTorch「以后我要对你求导」;

- 正向传播时会自动搭建计算图;

- backward() 会沿着图往回传播,算出所有需要梯度的张量的 grad

4. 使用Pytorch进行神经网络训练

要使用Pytorch进行深度学习任务,基本上都遵循如下的流程顺序:

4.1 数据集

准备数据集(两种方式)

1.直接使用Pytorch当中已经封装好的数据集,主要常见的数据集如下:

| 任务领域 | 数据集名称 | 详细介绍 | 所属库 |

|---|---|---|---|

| 🎯图像分类 | MNIST | 内容 :最经典的手写数字识别数据集,包含0-9共10个类别。 数据量 :60,000张训练图像,10,000张测试图像。 数据格式 :28x28像素的灰度图像。 | torchvision.datasets |

| 🎯图像分类 | CIFAR-10/100 | 内容 :CIFAR-10包含10个类别(如飞机、汽车、鸟等)的彩色图像;CIFAR-100则在100个更细粒度的类别上进行分类。 数据量 :两者均为50,000张训练图像,10,000张测试图像。 数据格式 :32x32像素的彩色(RGB)图像。 | torchvision.datasets |

| 🎯图像分类 | Fashion-MNIST | 内容 :为替代MNIST而创建,包含10个类别的时尚单品(如T恤、裤子、靴子等)。 数据量 :60,000张训练图像,10,000张测试图像。 数据格式 :28x28像素的灰度图像。 | torchvision.datasets |

| 🎯图像分类 | ImageNet | 内容 :大规模视觉识别挑战赛(ILSVRC)所使用的数据集,包含超过1,000个物体类别。 数据量 :约130万张训练图像,5万张验证图像。 数据格式 :彩色图像,尺寸可变,通常会被预处理为固定的分辨率(如224x224)。 | torchvision.datasets |

| 🎯目标检测与分割 | COCO | 内容 :微软发布的大型、复杂数据集,支持目标检测 、实例分割 和图像描述生成 。 数据量 :约12万张训练图像,5千张验证图像,包含80个物体类别。 数据格式 :图像尺寸不一,标注文件为JSON格式。 | torchvision.datasets |

| 📝文本分类 | IMDB | 内容 :电影评论情感二分类数据集,任务是判断评论的情感是正面还是负面。 数据量 :25,000条训练电影评论,25,000条测试评论。 | torchtext.datasets |

| 📝机器翻译 | IWSLT | 内容 :国际口语翻译研讨会提供的口语翻译数据集,包含多种语言之间的互译,常用的是英语-德语和英语-法语。 数据量 :数据量随年份和语言对而变化,例如IWSLT'2017德英翻译约20万条平行句对。 | torchtext.datasets |

| 🎵音频识别 | VoxCeleb1 | 内容 :包含1,251位名人说话的音频片段,常用于说话人验证和识别任务。 数据量 :超过150,000个片段,源自真实的访谈视频。 数据格式 :原始视频中提取的音频。 | torchaudio.datasets |

| 🎵音频识别 | LibriSpeech | 内容 :包含约1,000小时英语朗读语音的大规模语料库,源自有声读物,常用于训练自动语音识别系统。 数据量 :约960小时的训练语音数据。 数据格式 :16kHz的音频及对应的转录文本。 | torchaudio.datasets |

- 从官网上下载或自定义的数据集

UCI Machine Learning Repository 最经典、最老牌的 ML 数据集仓库

- 各大科研竞赛平台:如天池、DataFountain、KDD Cup 等。

- 各顶会附带的开源数据集(CVPR、NeurIPS、ACL 等论文附带链接)。

- GitHub 里的仓库(搜索 pytorch dataset + 任务名)。

导入数据集

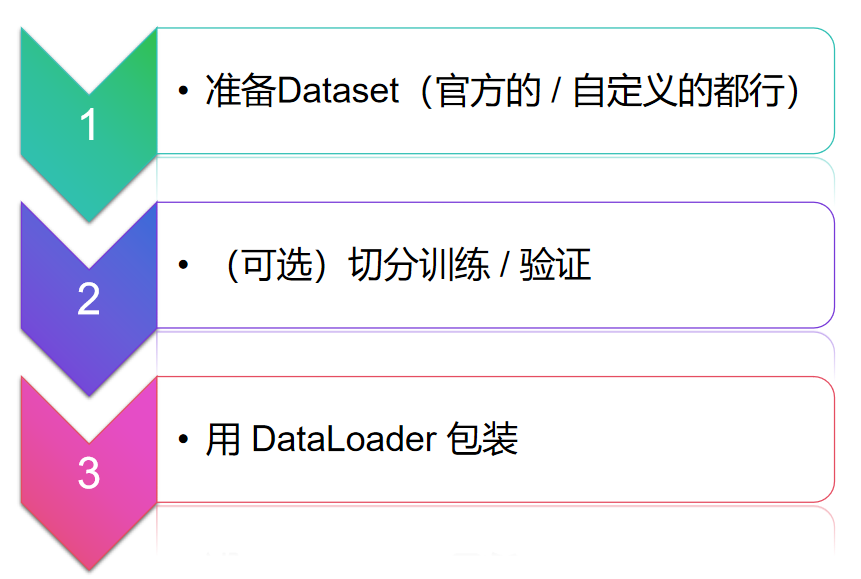

不管什么任务,基本上都是【三步走】👇

什么是Dataset,DataLoader ?

Dataset 实际上是一个抽象类,用于管好数据的 "库存",负责单个数据的存储和提取("仓库管理员");主要包括三个方法,方便对我们的数据集进行读取。

而在模型训练时,通常不是一张一张处理数据(太慢),而是 "一批一批" 处理(比如一次处理 32 张)数据,还需要打乱顺序(避免模型 "死记硬背" 顺序)。

DataLoader 相当于一个 "智能搬运工":

-

它从

DataSet这个仓库里,按照你指定的 "批量大小"(比如一次搬 32 个),把数据打包成 "批次"; -

可以帮你 "打乱顺序"(

shuffle=True),让每次训练时数据顺序不同,避免模型学歪; -

还能启动 "多线程"(

num_workers)并行同时搬运,加快速度(比如仓库很大,一个人搬一批货物太慢,派 5 个人一起搬同一批货物)。

简单说,DataLoader 负责 "批量取数据、打乱顺序、并行加速",让数据能高效喂给模型训练。

而在pytorch中,DataLoader结构如下:

python

DataLoader(

dataset,

batch_size=1,

shuffle=False,

sampler=None,

batch_sampler=None,

num_workers=0,

collate_fn=None,

pin_memory=False,

drop_last=False,

timeout=0,

worker_init_fn=None,

multiprocessing_context=None,

)主要参数意义如下:

1.

dataset

你要迭代的数据集对象(必须实现

__len__和__getitem__)。通常就是

Dataset子类实例,或TensorDataset等。2.

batch_size

含义:每个 mini-batch 的样本数。

影响:

太大:GPU 显存爆炸 / OOM。

太小:梯度估计噪声大,训练不稳定,吞吐也下降。

经验:

CV 小图(CIFAR10 级别):64 ~ 256 常见。

大图(ImageNet 224×224):16 ~ 128,根据显存调整。

NLP 变长文本:batch_size 和最大序列长度一起决定显存,常在 16 ~ 64。

调参策略 :先用你 GPU 能承受的最大 batch_size,训练不稳定时再适当减小。

3.

shuffle

True:每个 epoch 里随机打乱样本顺序;

False:按原始顺序遍历。经验:

训练集:必须 True (除非你使用自定义

Sampler)。验证 / 测试集:False 即可。

注意:如果你指定了 sampler,就不能再设 shuffle=True。

4.

num_workers

含义:用多少个子进程并行加载数据。

0:数据在主进程加载(最简单,但往往速度慢)。推荐设置:

Windows 新手:先用

0或2,处理多进程容易出坑。Linux / WSL / 容器:可以设为

CPU 核心数的 1/2 ~ 1 倍,比如 8 核 CPU 用 4~8。现象:

如果训练时 GPU 经常空闲,可能需要把

num_workers调大。如果因为内存或 IO 太慢而卡死,可以适当调小。

5.

pin_memory

作用:将 batch 放到固定内存(pinned memory)中,配合

.to(device, non_blocking=True)加速从 CPU 到 GPU 的拷贝。推荐:

如果你在 GPU 上训练:设成 True(几乎总是收益)。

CPU 训练:无所谓,默认 False。

6.

drop_last

True:如果最后一个 batch 样本数不足batch_size,就丢弃。

False:保留最后一个小 batch。推荐:

训练集 + 有 BatchNorm / 需要固定 batch_size 的情况:可以 True。

验证 / 测试:一般 False,保留所有样本。

7.

collate_fn

作用:告诉 DataLoader「如何把

__getitem__得到的一份份样本,组合成一个 batch」。默认行为:

- 对于

(tensor, tensor)这类简单结构,会在第 0 维堆叠,例如[C,H,W]->[B,C,H,W]。你需要自定义的情形:

文本长度不同,需要自己 pad;

一张图片对应多个框 / 多个目标;

想对某些字段做特殊处理(如打包成 dict,或过滤某些样本)。

至此,我们可以整理出一份通用的,用于深度学习的导入数据集代码:

python

from torch.utils.data import Dataset, DataLoader

# 1. 准备 Dataset(官方的 / 自定义的都行)

dataset = MyDataset(...)

# 2. (可选)切分训练 / 验证

train_set, val_set = torch.utils.data.random_split(dataset, [num_train, num_val])

# 3. 用 DataLoader 包装

train_loader = DataLoader(train_set,

batch_size=64,

shuffle=True,

num_workers=4)

val_loader = DataLoader(val_set,

batch_size=64,

shuffle=False,

num_workers=4)示例,以视觉数据集CIFAR10为例子:

python

import torch

from torch.utils.data import DataLoader

from torchvision import datasets, transforms

# 1. 定义预处理

transform = transforms.Compose([

transforms.ToTensor(), # HWC -> CHW & [0, 255] -> [0, 1]

transforms.Normalize((0.5,), (0.5,)) # 简单归一化

])

# 2. 加载训练集和测试集

train_dataset = datasets.CIFAR10(

root="data/cifar10",

train=True,

transform=transform,

download=True

)

test_dataset = datasets.CIFAR10(

root="data/cifar10",

train=False,

transform=transform,

download=True

)

# 3. 用 DataLoader 包一层(后面详细讲)

train_loader = DataLoader(train_dataset, batch_size=64, shuffle=True)

test_loader = DataLoader(test_dataset, batch_size=64, shuffle=False)如果采取的是自定义的数据集,就只能自行根据数据的结构,定义出Dataset抽象类,再配合DataLoader使用,这里给出一个用于自定义数据集的通用模板 ,可根据实际需要进行调配:

python

import os

from torch.utils.data import Dataset

class MyDataset(Dataset):

def __init__(self, data_list, labels, transform=None):

"""

data_list: 可以是文件路径列表 / 事先处理好的数据列表

labels: 与 data_list 同长的标签列表

transform: 对样本的预处理函数

"""

self.data_list = data_list

self.labels = labels

self.transform = transform

def __len__(self):

return len(self.data_list)

def __getitem__(self, idx):

# 1. 读取原始样本

x_path = self.data_list[idx]

y = self.labels[idx]

# 举例:如果是图片,可以用 PIL / OpenCV 读取

from PIL import Image

x = Image.open(x_path).convert("RGB")

# 2. 预处理

if self.transform is not None:

x = self.transform(x)

return x, y在配合DataLoader使用即可

python

dataset = MyDataset(image_paths, labels, transform=transform)

loader = DataLoader(dataset, batch_size=32, shuffle=True, num_workers=4)4.2 构建模型架构

不太了解神经网络过程的uu,可以看看我的前一篇文章👆

在 PyTorch 里,网络 = 一堆 nn.Module 积木 + 一个 forward 函数 + 你自己对数据形状的把握。

搭建的网络架构,代码都遵循以下格式:

python

import torch

import torch.nn as nn

class MyNet(nn.Module):

def __init__(self):

super().__init__() # 固定写法

# 在这里堆积木

self.fc1 = nn.Linear(784, 256)

self.act = nn.ReLU()

self.fc2 = nn.Linear(256, 10)

def forward(self, x):

# x: [batch_size, 784]

x = self.fc1(x)

x = self.act(x)

x = self.fc2(x)

return x

net = MyNet()- init 里定义网络结构(层、子网络)。

- forward 里规定数据怎么流过这些层。

PyTorch 已经封装好的"积木"

常用模块速查表

| 类型 | 模块 | 说明 |

|---|---|---|

| 全连接 | nn.Linear |

MLP、分类头 |

| 卷积 | nn.Conv2d |

图像任务核心 |

| 池化 | nn.MaxPool2d, nn.AvgPool2d |

降采样 |

| 归一化 | nn.BatchNorm1d/2d, LayerNorm |

稳定训练 |

| 正则 | nn.Dropout |

防止过拟合 |

| 组合 | nn.Sequential |

顺序拼接 |

1. 容器型(用来组合模块)

1)nn.Sequential:按顺序堆积木

python

backbone = nn.Sequential(

nn.Conv2d(3, 16, kernel_size=3, stride=1, padding=1),

nn.ReLU(),

nn.MaxPool2d(2),

nn.Conv2d(16, 32, 3, 1, 1),

nn.ReLU(),

nn.MaxPool2d(2)

)特点:简单,适合"串起来"的网络。

2) nn.ModuleList:存一列模块,自定义顺序

python

self.layers = nn.ModuleList([

nn.Linear(128, 128),

nn.Linear(128, 128),

nn.Linear(128, 128),

])

def forward(self, x):

for layer in self.layers:

x = torch.relu(layer(x))

return x适合:循环结构、动态层数、可变深度。

3) nn.ModuleDict:字典形式存模块

python

self.blocks = nn.ModuleDict({

"down1": nn.Conv2d(3, 64, 3, 1, 1),

"down2": nn.Conv2d(64, 128, 3, 1, 1)

})适合:根据 key 选择不同子网络的情况(多任务、多分支)。

2. 基础层:全连接、卷积、循环网络等

(1)全连接层 / MLP

-

nn.Linear(in_features, out_features) -

常用于:表格数据、图像最终分类 head、Transformer 中的 FFN 等。

相当于对每一个样本做一次线性变换:

- in_features:输入特征维度(最后一维)

- out_features:输出特征维度(最后一维)

- 输入 x 的形状:[..., in_features] ;输出 y 的形状:[..., out_features]

(中间的 batch/time 维度都保留,只有最后一维变)

python

fc = nn.Linear(128, 64)

x = torch.randn(32, 128) # [batch=32, 128]

y = fc(x) # [32, 64]

fc = nn.Linear(128, 64) # [B, 128] -> [B, 64](2)卷积层

- Conv1d(一维卷积核):序列(1D 信号、语音、部分时间序列)

- Conv2d(二维卷积核):图片(最常用)

- Conv3d(三维卷积核):视频、体数据(CT、MRI)

以二维卷积为例子:

python

nn.Conv2d(

in_channels, # 输入通道数,例如 RGB 图像是 3

out_channels, # 卷积核个数 = 输出通道数

kernel_size, # 卷积核大小,int 或 tuple,如 3 / (3,3)

stride=1,

padding=0,

dilation=1,

groups=1,

bias=True

)这里的kernel_size为卷积核的大小,stride为步长,padding为填充,关于卷积神经网络以及接下来的循环神经网络等架构的具体内容,将会在后续章节更新~

输入 :[B, C_in, H_in, W_in]

输出 :[B, C_out, H_out, W_out]

常见的坑:

忘记

padding=1导致尺寸快速缩小或不匹配。

in_channels写错:比如上一层输出是 64,你却写 Conv2d(32, 64, ...),会报 shape 错。与全连接层的衔接:

输出是

[B, C, H, W],需要x.view(x.size(0), -1)展平成[B, C*H*W]再接 Linear。

(3)循环网络 / 序列模型

-

nn.RNN,nn.LSTM,nn.GRU -

nn.Transformer,nn.TransformerEncoder,nn.MultiheadAttention

处理序列数据(文本、时间序列等)。

核心思想:当前时刻的输出依赖于当前输入 + 上一时刻的隐藏状态。

以LSTM为例:

python

nn.LSTM(

input_size,

hidden_size,

num_layers=1,

bias=True,

batch_first=False,

dropout=0.0,

bidirectional=False

)- input_size:每个时间步的输入向量维度(比如 embedding_dim)

- hidden_size:隐藏状态维度(可以理解为"记忆容量")

- num_layers:堆叠 LSTM 的层数

- batch_first:True:输入 x 形状 [B, T, input_size];False:[T, B, input_size](默认为 False)

- bidirectional:双向 LSTM 时为 True(输出 hidden_size×2)

输入 x:

- 若 batch_first=True:[B, T, D]

输出:

- output:每个时间步的输出,形状 [B, T, hidden_size * num_directions]

- (h_n, c_n):每层最后一个时间步的隐藏态/细胞态

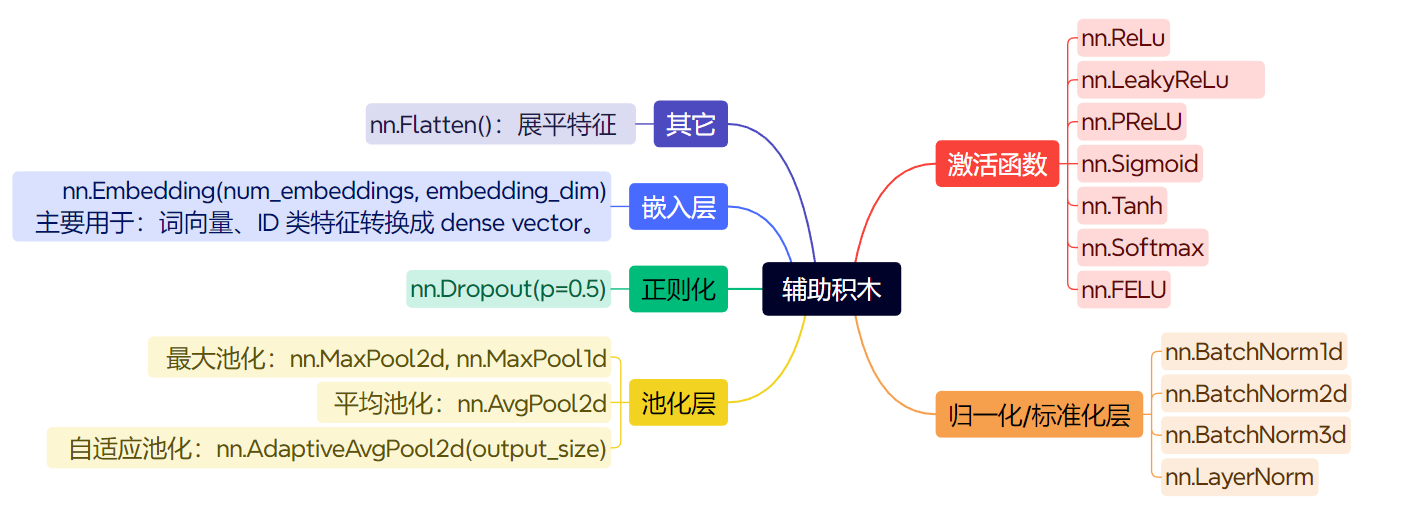

3.各种常见"辅助积木"

之后用到了,在具体说明这些辅助积木。

一些常见的问题:

- 如何"针对任务"设计网络?

答:可以记一个通用框架:输入 → 特征抽取模块(backbone) → 特征聚合(pooling / attention) → 任务 head(分类/回归/检测/分割等)

图像:Conv 堆叠 + 下采样 + GAP + Linear。

文本:Embedding + RNN/Transformer + pooling + Linear。

表格:MLP。

想偷懒,可以直接拿 ResNet、VGG、Transformer 这类成熟架构做迁移学习。

PyTorch 会不会自动帮我推导维度,然后把 Linear 的 in_features 也帮我设置好?

答: 不会,Linear 的输入/输出维度需要你自己一致地设置。

forward那我是不是要手动算每一层卷积/池化之后的 H、W?

答:早期确实很多人用公式算,现在常见做法是:"写大致结构 → 用一张假数据跑一次 forward → 打印 shape → 再把 Linear 的 in_features 写死"。

4.3 损失函数

这里给出了pytorch中封装好的几类损失函数,可自查使用;而对于每个损失函数具体的公式定义,以及数学原理,因篇幅有限,不在这里做赘述。

| 任务类型 | 推荐损失函数 | 说明 |

|---|---|---|

| 标准多分类(单标签) | nn.CrossEntropyLoss |

输入 logits,target 是类别索引,最常用 |

| 单输出二分类 | nn.BCEWithLogitsLoss 或 2 类 CrossEntropyLoss |

建议首选 BCEWithLogits(输出 1 维) |

| 多标签分类 | nn.BCEWithLogitsLoss |

每个类别独立二分类,target 是 0/1 向量 |

| 标准回归(连续值) | nn.MSELoss |

默认选择,简单有效 |

| 噪声多的回归/鲁棒 | nn.L1Loss / nn.SmoothL1Loss |

对离群点更稳定 |

| 目标检测框回归 | nn.SmoothL1Loss / 自定义 IoU/GIoU Loss |

检测库里常见 |

| 语音/序列对齐 | nn.CTCLoss |

解决对齐问题的特殊损失 |

| 知识蒸馏/分布拟合 | nn.KLDivLoss |

需要 log_prob + prob 处理 |

| 度量学习/相似度 | nn.CosineEmbeddingLoss, nn.TripletMarginLoss |

学习 embedding 空间结构 |

4.4 优化器

在深度学习中,优化器(Optimizer) 是模型训练的 "核心引擎",它的作用是:根据模型预测的误差(损失函数),自动调整模型参数(如权重、偏置),让模型逐渐 "学会" 正确的规律(即最小化损失函数)。

简单说,模型训练的本质是 "找一组最优参数",让损失函数(预测值与真实值的差距)尽可能小。这个过程类似 "下山":损失函数的曲面像一座山,参数是坐标,优化器就是 "找到下山最快路径" 的方法 ------ 它根据当前位置的 "坡度"(损失函数的梯度),决定下一步往哪个方向走、走多远(参数更新的方向和幅度)。

PyTorch 的 torch.optim 模块提供了多种优化器,核心区别在于 "如何利用梯度更新参数",适用于不同场景。以下是最常用的几种:

1. SGD(随机梯度下降,Stochastic Gradient Descent)

- 核心逻辑 :最基础的优化器,参数更新公式为:

参数 = 参数 - 学习率 × 梯度("随机" 指每次用一个 batch 的梯度近似整体梯度,而非全量数据,提高效率)。- 优点:简单、计算量小,适合大规模数据和简单模型,泛化性较好(不容易过拟合)。

- 缺点:收敛速度慢(可能在局部最优附近震荡),对学习率敏感(需要手动调参)。

- 变种:SGD + Momentum(动量) 加入 "动量"(模拟物理中的惯性),减少震荡,加速收敛。公式为:

动量 = 动量因子 × 上一次动量 + 梯度``参数 = 参数 - 学习率 × 动量(动量因子通常取 0.9,相当于 "记住" 之前的更新方向,避免来回摇摆)。2. Adam(Adaptive Moment Estimation)

- 核心逻辑 :结合了 "动量"(加速收敛)和 "自适应学习率"(不同参数用不同学习率)的优点,是目前最常用的优化器之一。

- 自适应学习率:对更新频繁的参数(如高频特征)用小学习率,对更新少的参数(如低频特征)用大学习率,避免 "一刀切"。

- 动量:保留之前的更新方向,减少震荡。

- 优点:收敛速度快,对学习率不敏感(调参简单),适用于大多数场景(尤其是复杂模型,如 Transformer、CNN)。

- 缺点:在某些简单任务上可能泛化性略差于 SGD+Momentum;训练后期可能在最优值附近震荡。

3. RMSprop(Root Mean Square Propagation)

- 核心逻辑:解决 Adagrad 学习率随迭代次数单调递减的问题,通过 "指数移动平均" 调整学习率(只关注近期梯度的平方)。

- 优点:收敛稳定,适合处理非平稳目标(如递归神经网络 RNN)。

- 缺点:需要手动调整动量参数(可选),适用场景比 Adam 略窄。

4. Adagrad(Adaptive Gradient Algorithm)

- 核心逻辑:为每个参数维护一个 "累计梯度平方和",学习率随累计值增大而减小(即 "越常更新的参数,学习率越小")。

- 优点:适合处理稀疏数据(如文本,大部分特征出现频率低),无需手动调学习率。

- 缺点:学习率会逐渐趋近于 0,导致训练后期无法更新参数,实际中较少单独使用。

5. Adadelta

- 核心逻辑:改进 Adagrad 的 "学习率衰减至 0" 问题,用 "参数更新量的移动平均" 代替 "累计梯度平方和",甚至可以省去手动设置学习率。

- 优点:训练稳定,适合长周期任务。

- 缺点:收敛速度略慢于 Adam,适用场景有限。

6. AdamW

- 核心逻辑:Adam 的改进版,将 "权重衰减(Weight Decay)" 从梯度更新中分离出来,更严格地实现 L2 正则化,避免 Adam 原生权重衰减的偏差。

- 优点:在需要强正则化的场景(如 Transformer)中表现更稳定,泛化性优于 Adam。

- 缺点:计算量略大于 Adam,简单任务优势不明显。

如何选择优化器?

优化器的选择没有 "绝对正确" 的答案,需结合模型类型、数据特点、训练目标综合判断。以下是一些个人看法:

1. 优先尝试 "开箱即用" 的优化器

- 新手 / 快速实验:首选 Adam 或 AdamW。它们对学习率不敏感(默认学习率 1e-3 通常可用),收敛快,适合大多数模型(CNN、Transformer、MLP 等)。

- 追求泛化性 / 稳定训练:选 SGD + Momentum(动量 0.9)。尤其在简单模型(如 LeNet)或数据量极大的场景中,泛化性可能优于 Adam。

2. 根据数据特点选择

- 稀疏数据(如文本、推荐系统):可尝试 Adagrad 或 RMSprop(但 Adam 通常也能应对)。

- 非平稳数据(如时序数据、RNN):RMSprop 或 Adam 更稳定(避免梯度剧烈波动)。

3. 根据模型复杂度选择

- 复杂模型(如 Transformer、大 CNN):优先 AdamW(强正则化,避免过拟合)。

- 简单模型(如线性回归、小 CNN):SGD + Momentum 足够,且计算成本更低。

4. 特殊场景

- 训练不稳定(损失波动大):检查学习率,或换用 Adam(自适应学习率更稳定)。

- 需长周期训练:Adadelta 或 RMSprop(避免学习率衰减过快)。

4.5 循环训练

这里先区分,理解一下一些基本概念batch,epoch,Iteration。

我们以做作业为例子:

1. epoch("轮次")

假设你要训练模型,手里有 1000 道 "习题"(即 1000 个训练数据)。epoch 就是 "把这 1000 道题完整做一遍" 的过程。

比如:

- 第 1 个 epoch:从头到尾做完 1000 道题;

- 第 2 个 epoch:再从头到尾做完 1000 道题(相当于复习第二遍)。

模型训练通常需要多个 epoch(比如 10 轮、50 轮),因为只做一遍题(1 个 epoch)模型学不扎实,多做几遍才能记住规律。

2. batch("批次")

做 1000 道题时,你不会一次性全做完(太累,相当于模型一次性处理所有数据会占满内存),而是分 "批次" 做。batch 就是 "每次做的一小堆题",比如每次做 32 道,这 32 道题就是 1 个 batch(批次大小 = 32)。

为什么要分 batch?

- 内存有限:1000 张图片一次性塞给模型,电脑内存可能装不下;

- 训练更稳定:分批做能让模型每做一批就调整一次 "思路"(更新参数),避免一次性学太多导致 "记混"。

3. Iteration("迭代")

"迭代" 就是 "完成 1 个 batch 的动作"。比如 1000 道题,每次做 32 道(batch size=32):

- 第 1 次迭代:做第 1-32 题;

- 第 2 次迭代:做第 33-64 题;

- ...

- 第 32 次迭代:做最后剩下的 28 道题(1000÷32≈31.25,向上取整为 32 次)。

所以,1 个 epoch 里的迭代次数 = 总数据量 ÷ batch 大小(有余数则加 1)。

总结关系

- 1 个

epoch= 把所有数据完整过 1 遍; - 1 个

epoch包含 N 个Iteration(N = 总数据量 ÷ batch 大小); - 1 个

Iteration= 处理 1 个batch的数据。

记住:模型训练的过程,就是 "多轮(epoch)做题,每轮分批次(batch)做,每批做一次(Iteration)就调整一次思路"。

区分了上述概念,下面的模板代码基本上也能看懂了

python

for epoch in range(num_epochs):

model.train() # 训练模式(启用 Dropout、BN 等)

for batch_x, batch_y in train_loader:

batch_x, batch_y = batch_x.to(device), batch_y.to(device)

# 1. 清空梯度

optimizer.zero_grad()

# 2. 正向传播

logits = model(batch_x)

# 3. 计算损失

loss = criterion(logits, batch_y)

# 4. 反向传播

loss.backward()

# 5. 更新参数

optimizer.step()验证/测试循环模板

python

def evaluate(model, data_loader):

model.eval() # 评估模式:关闭 dropout / BN 的训练行为

correct = 0

total = 0

total_loss = 0.0

with torch.no_grad(): # 不需要梯度

for x, y in data_loader:

x, y = x.to(device), y.to(device)

logits = model(x)

loss = criterion(logits, y)

total_loss += loss.item() * x.size(0)

pred = logits.argmax(dim=1)

correct += (pred == y).sum().item()

total += y.size(0)

avg_loss = total_loss / total

acc = correct / total

return avg_loss, acc4.6 超参数优化

超参数 ≈ 你手动设定的"旋钮",比如:

-

学习率

lr -

batch size

-

epoch 数

-

模型大小(层数、每层宽度)

-

正则化:

dropout、weight_decay -

优化器种类、激活函数种类

-

数据增强强度等等

一般可遵循如下的流程:

-

先跑通:

-

用一个非常小的数据集(例如 10% 数据),看能否过拟合(训练集精度接近 100%)。

-

如果 10% 训练集都过拟合不了,多半模型/代码有 bug 或 lr 太大/太小。

-

-

关注两条曲线:训练集 vs 验证集

-

训练 loss 一直不降:

- 可能 lr 太小 / 模型太弱 / 代码有问题。

-

训练 loss 降得很快但验证 loss 上升:

- 过拟合:增大正则(dropout、weight_decay),做数据增强或减小模型。

-

-

粗调 → 细调

-

粗调:用 {1e−1,1e−2,1e−3,1e−4}级别尝试 lr;

-

找到一个"可用"区间后再细调(比如在

3e-4,1e-3,3e-3之间试)。

-

-

记录实验 & 固定随机种子

python

import torch, random, numpy as np

def set_seed(seed=42):

random.seed(seed)

np.random.seed(seed)

torch.manual_seed(seed)

torch.cuda.manual_seed_all(seed)当然你也可以使用一些高阶操作来进行超参数调优:

-

使用

Ray Tune,Optuna等工具做自动化搜索; -

使用 学习率搜索(LR finder) 来找到合适 lr 区间。

4.7 从零到一的完整 Demo:MNIST 手写数字分类

python

import torch

import torch.nn as nn

import torch.optim as optim

from torchvision import datasets, transforms

from torch.utils.data import DataLoader

# 1. 设备

device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")

print("Using device:", device)

# 2. 数据集(MNIST)

transform = transforms.Compose([

transforms.ToTensor(), # [0,1]

transforms.Normalize((0.1307,), (0.3081,)) # 标准化

])

train_dataset = datasets.MNIST(

root="./data", train=True, download=True, transform=transform

)

test_dataset = datasets.MNIST(

root="./data", train=False, download=True, transform=transform

)

train_loader = DataLoader(train_dataset, batch_size=64, shuffle=True)

test_loader = DataLoader(test_dataset, batch_size=1000, shuffle=False)

# 3. 定义模型(一个简单的 CNN)

class SimpleCNN(nn.Module):

def __init__(self):

super().__init__()

self.conv1 = nn.Conv2d(1, 32, kernel_size=3, padding=1) # 1x28x28 -> 32x28x28

self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, kernel_size=3, padding=1) # 32x28x28 -> 64x28x28

self.pool = nn.MaxPool2d(2, 2) # H,W / 2

self.fc1 = nn.Linear(64 * 7 * 7, 128)

self.fc2 = nn.Linear(128, 10)

def forward(self, x):

x = torch.relu(self.conv1(x))

x = self.pool(x) # 32x14x14

x = torch.relu(self.conv2(x))

x = self.pool(x) # 64x7x7

x = x.view(x.size(0), -1) # 展平成 [batch, 64*7*7]

x = torch.relu(self.fc1(x))

x = self.fc2(x) # [batch, 10] logits

return x

model = SimpleCNN().to(device)

# 4. 损失 + 优化器

criterion = nn.CrossEntropyLoss()

optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=1e-3)

# 5. 训练 + 测试函数

def train_one_epoch(epoch):

model.train()

total_loss = 0.0

for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):

data, target = data.to(device), target.to(device)

optimizer.zero_grad()

output = model(data)

loss = criterion(output, target)

loss.backward()

optimizer.step()

total_loss += loss.item()

avg_loss = total_loss / len(train_loader)

print(f"Epoch {epoch}: train loss = {avg_loss:.4f}")

def evaluate():

model.eval()

correct = 0

total = 0

with torch.no_grad(): # 评估阶段不需要梯度

for data, target in test_loader:

data, target = data.to(device), target.to(device)

output = model(data)

# 取每行最大值的下标作为预测类别

pred = output.argmax(dim=1)

correct += (pred == target).sum().item()

total += target.size(0)

acc = correct / total

print(f"Test accuracy: {acc:.4f}")

# 6. 训练若干轮并测试

for epoch in range(1, 4): # 跑 3 个 epoch 体验一下

train_one_epoch(epoch)

evaluate()完结撒花*★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★* 。