点一下关注吧!!!非常感谢!!持续更新!!!

🚀 AI篇持续更新中!(长期更新)

AI炼丹日志-31- 千呼万唤始出来 GPT-5 发布!"快的模型 + 深度思考模型 + 实时路由",持续打造实用AI工具指南!📐🤖

💻 Java篇正式开启!(300篇)

目前2025年09月08日更新到:

Java-118 深入浅出 MySQL ShardingSphere 分片剖析:SQL 支持范围、限制与优化实践

MyBatis 已完结,Spring 已完结,Nginx已完结,Tomcat已完结,分布式服务正在更新!深入浅出助你打牢基础!

📊 大数据板块已完成多项干货更新(300篇):

包括 Hadoop、Hive、Kafka、Flink、ClickHouse、Elasticsearch 等二十余项核心组件,覆盖离线+实时数仓全栈!

大数据-278 Spark MLib - 基础介绍 机器学习算法 梯度提升树 GBDT案例 详解

分布式剖析

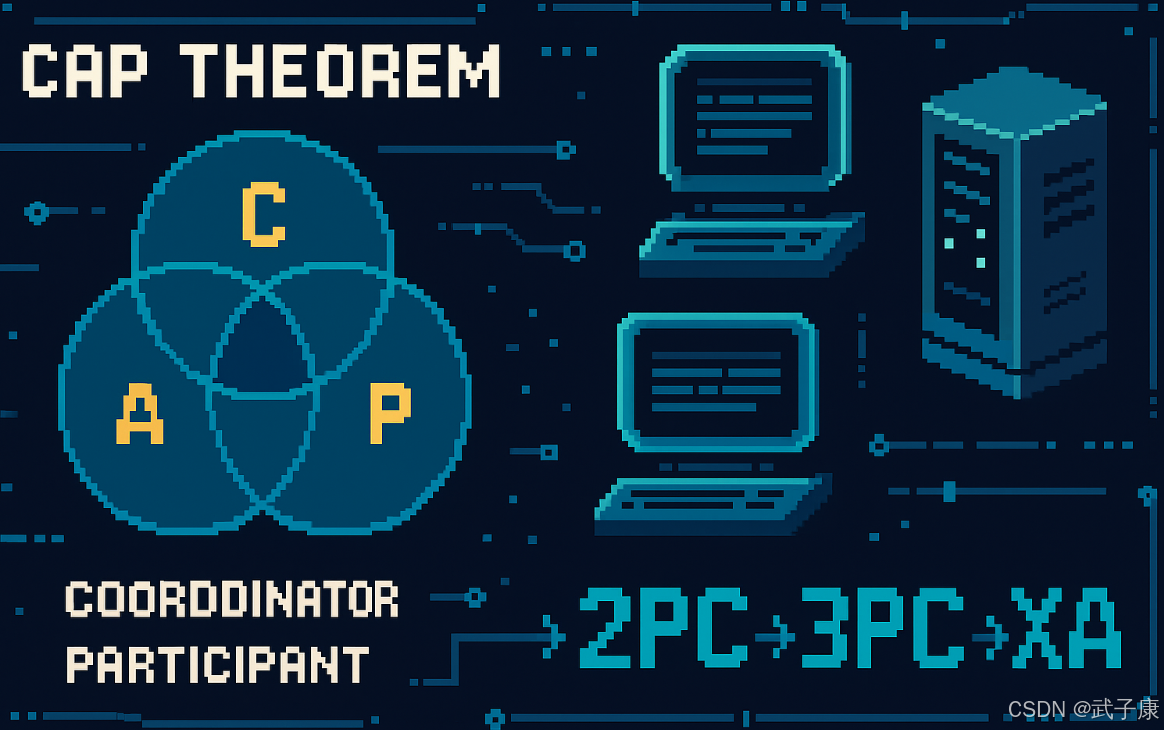

CAP理论详解

CAP理论概述

CAP理论(又称布鲁尔定理)是由计算机科学家埃里克·布鲁尔(Eric Brewer)在2000年提出的分布式系统设计基本原则。该理论指出:对于共享数据系统,在分布式环境中最多只能同时满足一致性(Consistency)、可用性(Availability)和分区容错性(Partition tolerance)这三个特性中的两个,任意两个特性组合都有其适用的特定场景。

三个核心特性详解

C:一致性(Consistency)

一致性指的是在分布式环境中,数据在多个副本之间能够保持严格一致的特性。这意味着:

- 所有节点在同一时间看到的数据是完全相同的

- 在系统执行更新操作后,无论访问哪个节点,都应该返回最新写入的数据

- 保证数据的强一致性,类似于单机数据库的事务特性

实际应用示例:银行转账系统必须保证一致性,如果A账户向B账户转账100元,那么在所有节点上,A账户必须减少100元,B账户必须增加100元,不能出现数据不一致的情况。

A:可用性(Availability)

可用性指系统提供的服务必须一直处于可用的状态,具体表现为:

- 对于用户的每一个请求,系统都能在合理时间内返回响应(不一定是最新的数据)

- 系统不会返回错误(如超时或服务不可用)

- 系统在部分节点故障时仍能继续提供服务

实际应用示例:新闻网站或社交媒体平台通常优先保证可用性,即使在网络分区或部分服务器故障时,也要确保用户能够浏览内容(可能不是最新内容),而不是完全无法访问。

P:分区容错性(Partition tolerance)

分区容错性指系统在遇到网络分区(节点间通信中断)时仍能继续工作的能力,具体包括:

- 系统能够容忍网络分区故障

- 在网络分区恢复后,系统能够自动合并数据并保持一致状态

- 是现代分布式系统的基本要求,因为网络分区在实际环境中不可避免

实际应用示例:全球部署的电商系统需要具备分区容错性,即使某个区域的数据中心与其他区域失去网络连接,该区域的用户仍能正常下单购物,待网络恢复后系统会自动同步订单数据。

CAP权衡实践

在实际系统设计中,通常需要在CAP三者之间做出权衡:

-

CA系统(舍弃P):如传统的关系型数据库(MySQL、PostgreSQL等),通常部署在单一数据中心,通过牺牲分区容错性来保证一致性和可用性。

-

AP系统(舍弃C):如Cassandra、Dynamo等NoSQL数据库,在网络分区发生时优先保证可用性,但可能返回不一致的数据。

-

CP系统(舍弃A):如ZooKeeper、etcd等协调服务,在网络分区发生时可能拒绝服务以保持数据一致性。

需要注意的是,这种权衡并不是绝对的,现代分布式系统常常通过最终一致性、读写分离等机制在三个特性之间取得平衡。

事务模式

了解分布式事务中的强一致性和最终一致性理论,下面介绍几种常见的分布式事务的解决方案。

2PC模式

强一致性机制中的2PC(Two-Phase Commit)协议详解

2PC(两阶段提交)是一种经典的分布式事务协议,主要用于确保分布式系统中事务的原子性和一致性。该协议将事务的提交过程严格划分为两个阶段进行,由协调者(Coordinator)统一协调多个参与者(Participant)的操作。

一、2PC的工作原理

-

准备阶段(投票阶段)

- 协调者向所有参与者发送Prepare请求,包含完整的待执行事务内容

- 各参与者执行以下操作:

- 执行事务操作(但不提交)

- 将undo(回滚)和redo(重做)信息写入事务日志

- 锁定相关资源,防止其他事务修改

- 评估自身是否可以完成事务

- 参与者向协调者反馈响应:

- 成功执行:返回"yes"(同意提交)

- 执行失败:返回"no"(拒绝提交)

- 示例场景:在银行转账系统中,A账户扣款和B账户加款需要同时成功或失败

-

提交阶段(执行阶段)

- 协调者根据收集到的响应决定最终操作:

- 所有参与者都返回"yes":

- 发送Commit命令

- 参与者正式提交事务,释放锁资源

- 任一参与者返回"no"或超时未响应:

- 发送Rollback命令

- 参与者根据undo日志回滚事务,释放锁资源

- 所有参与者都返回"yes":

- 协调者根据收集到的响应决定最终操作:

二、2PC的优缺点分析

优点:

- 实现相对简单,容易理解

- 保证强一致性,适合对数据一致性要求严格的场景

缺点:

-

性能瓶颈问题

- 同步阻塞:所有参与者在准备阶段后必须等待协调者的最终指令

- 资源锁定时间长:在整个2PC过程中都需要持有相关资源的锁

- 示例:在电商系统中,如果库存锁定时间过长,会影响其他用户的购买

-

可靠性问题

- 协调者单点故障:如果协调者在发送Commit指令前宕机,参与者将永久阻塞

- 解决方案:通常会引入超时机制和协调者备份

-

数据一致性问题

- 网络分区风险:在Commit阶段,如果部分参与者收不到指令会导致数据不一致

- 典型场景:在分布式数据库中,可能出现部分节点提交成功而其他节点未提交的情况

- 解决方案:需要引入额外的补偿机制来修复不一致数据

三、适用场景与替代方案

虽然2PC存在明显缺陷,但在某些特定场景下仍有应用价值,如:

- 传统数据库系统的XA事务

- 对一致性要求极高且吞吐量不大的金融系统

现代分布式系统更倾向于采用改进方案,如:

- 3PC(三阶段提交)

- TCC(Try-Confirm-Cancel)

- Saga模式

- 基于消息队列的最终一致性方案

3PC与2PC的主要区别

三阶段提交协议(3PC)是两阶段提交协议(2PC)的改进版本,主要引入了以下关键改进:

- 超时机制:在协调者和参与者中都引入了超时机制,避免无限期等待

- 阶段拆分:将2PC的准备阶段拆分为两个阶段(canCommit和preCommit)

- 预提交状态:增加preCommit阶段作为中间状态,减少阻塞时间

阶段1:canCommit(询问阶段)

- 协调者向所有参与者发送canCommit请求

- 参与者检查自身状态:

- 如果可以提交事务,返回yes响应

- 如果无法提交事务(如资源锁定失败等),返回no响应

- 如果在指定超时时间内(如30秒)协调者未收到响应,默认视为no响应

应用场景示例:在分布式订单系统中,需要检查库存服务、支付服务和物流服务是否都准备好处理订单事务。

阶段2:preCommit(预提交阶段)

协调者根据阶段1的响应结果执行不同操作:

情况1:所有参与者返回yes

- 协调者向所有参与者发送preCommit请求

- 参与者收到preCommit后:

- 执行事务操作但不提交

- 将undo和redo信息记录到事务日志中

- 向协调者反馈ack(确认)或no响应

- 参与者进入准备完成状态,等待最终指令

情况2:任一参与者返回no或超时

- 协调者向所有参与者发送abort请求

- 参与者收到abort或等待超时后:

- 中断当前事务

- 根据事务日志执行回滚操作

技术细节:preCommit阶段的事务日志通常包含:

- 操作前的数据状态(undo)

- 操作后的数据状态(redo)

- 事务ID和参与者信息

阶段3:doCommit(提交阶段)

根据preCommit阶段的结果执行最终操作:

情况1:preCommit阶段所有参与者返回ack

- 协调者向参与者发送doCommit请求

- 参与者:

- 完成事务提交

- 释放资源

- 向协调者发送haveCommitted响应

- 事务正式完成

情况2:preCommit阶段有参与者返回no或超时

- 协调者发送abort请求(如果之前未发送)

- 参与者执行事务回滚

- 向协调者发送haveRolledback响应

超时处理:在doCommit阶段,如果参与者超时未收到协调者指令,会根据事务日志自动提交(因为preCommit阶段已经确认可以提交)

3PC的优势与局限性

优势

- 减少了阻塞时间,参与者超时后可以自动推进流程

- 通过preCommit阶段明确了事务的可提交状态

- 降低了协调者单点故障带来的影响

局限性

- 实现复杂度高于2PC

- 在网络分区情况下仍可能出现数据不一致

- 性能开销比2PC略高

实际应用:3PC适合对一致性要求高且能接受一定性能损耗的场景,如金融交易系统、库存管理系统等。

相比2PC(两阶段提交)模式,3PC(三阶段提交)模式通过引入额外的准备阶段和超时机制,显著降低了系统阻塞范围。具体来说:

- 阻塞范围优化:

- 在2PC中,一旦进入提交阶段,所有参与者必须等待协调者的最终指令,容易造成长时间阻塞

- 3PC新增了"预提交"阶段作为缓冲,将阻塞时间分散到多个阶段

- 每个阶段都设置了合理的超时时间(通常为30秒-2分钟)

- 超时处理机制:

- 参与者如果在CanCommit阶段超时,会直接中止事务

- 在PreCommit阶段超时,参与者会中止事务

- 在DoCommit阶段超时,参与者会自动提交(最关键的改进)

- 协调者容错性增强:

- 当协调者在DoCommit阶段出现故障(如网络中断、宕机)时

- 参与者会通过超时机制自动提交事务,而非无限等待

- 典型应用场景:跨数据中心的分布式事务,如电商系统的订单支付

- 实际应用示例:

- 在金融转账系统中,3PC可以防止因协调节点故障导致转账长时间挂起

- 参与者银行在超时后会基于预提交日志完成最终操作

- 相比2PC,资金锁定时间可缩短40%-60%

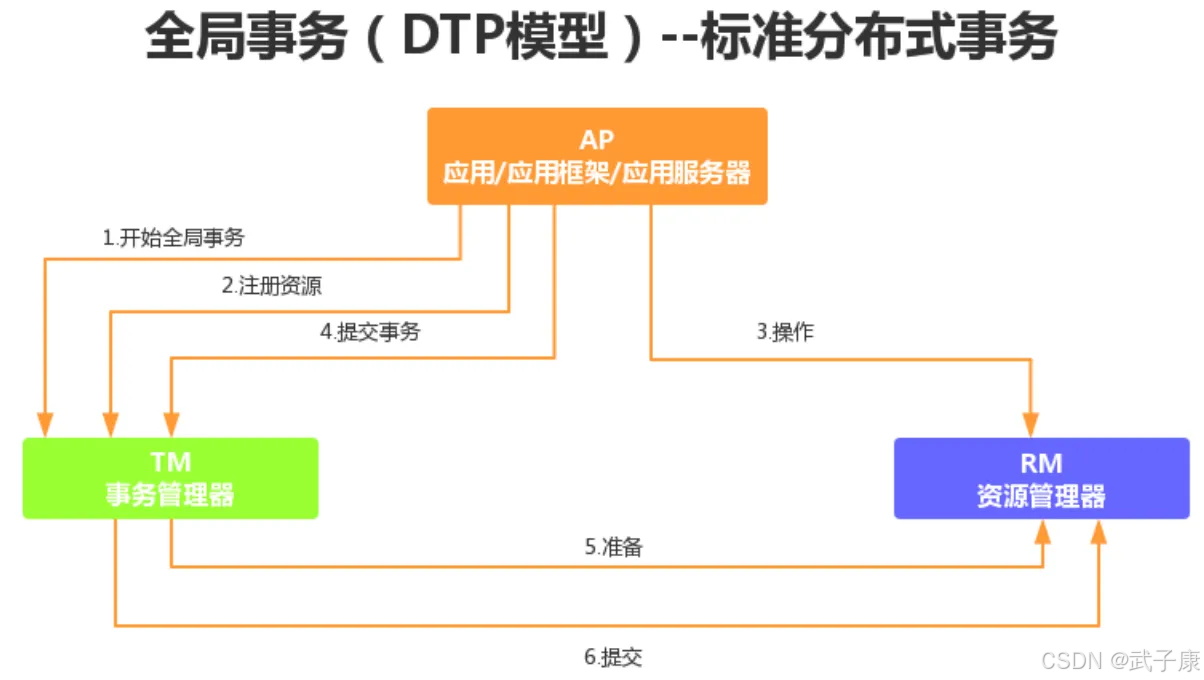

XA模式

强一致性是分布式系统中确保数据一致性的重要机制,其中XA(eXtended Architecture)规范是最具代表性的实现方案。该规范由国际标准化组织X/Open(现为The Open Group)于1991年提出,旨在解决分布式环境下的事务一致性问题。

XA规范的核心是基于两阶段提交协议(2PC),该协议通过以下步骤确保事务的原子性:

- 准备阶段(Prepare Phase):事务管理器(TM)向所有参与的资源管理器(RM)发送准备请求,各RM执行事务操作但不提交,并将就绪状态反馈给TM

- 提交/回滚阶段(Commit/Rollback Phase):TM根据所有RM的反馈决定全局提交或回滚

规范中明确定义了两类关键角色:

- 全局事务管理器(Transaction Manager, TM):负责协调整个分布式事务

- 局部资源管理器(Resource Manager, RM):管理本地资源的事务操作,通常是数据库系统

在实际应用中,主流的关系型数据库如Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQL Server等都完整实现了XA接口。典型的应用场景包括:

- 跨行转账业务(涉及多个银行的数据库系统)

- 电商订单系统(需要同时更新订单库和库存库)

- 微服务架构下的跨服务事务(如创建订单同时扣减积分)

值得注意的是,虽然XA提供了强一致性保证,但其同步阻塞的特性会影响系统性能,且存在单点故障风险。因此在实际应用中常需要结合业务特点进行权衡。

XA(eXtended Architecture)事务之所以要引入事务管理器,是因为在分布式系统中存在一个根本性的理论限制 - 根据CAP定理,在分区容错性§必须保证的前提下,系统无法同时保证一致性©和可用性(A)。具体来说,在分布式环境下,由于网络分区、节点故障等因素的存在,从理论上证明了两台或更多机器无法通过自身协调达到完全一致的状态。

为了解决这个问题,XA协议引入了一个中心化的事务管理器(Transaction Manager, TM)作为协调者。这个事务管理器的主要职责包括:

- 全局事务管理:为每个分布式事务分配全局唯一的事务ID(XID),统一标识跨多个资源的事务

- 两阶段提交(2PC)协调:

- 第一阶段(准备阶段):事务管理器询问所有参与者(如MySQL数据库)是否可以提交

- 第二阶段(提交/回滚阶段):根据参与者的响应决定全局提交或回滚

- 超时处理:监控事务执行时间,处理参与者超时情况

- 故障恢复:记录事务日志,在系统崩溃后能够恢复事务状态

在实际应用中,一个典型的XA事务可能涉及多个资源管理器(Resource Manager, RM):

- 数据库(如MySQL、Oracle)

- 消息队列(如RabbitMQ、Kafka)

- 其他事务性资源

MySQL在XA事务中扮演的是资源管理器/参与者的角色,而不是事务管理器。MySQL通过实现XA接口(如XA START、XA END、XA PREPARE等命令)来参与分布式事务,但不会主动协调其他资源。常见的事务管理器实现包括:

- Java EE应用服务器(如WebLogic、WebSphere)中的JTA实现

- 独立的TM产品(如Atomikos、Bitronix)

- 微服务框架中的事务协调器(如Seata)