预训练语言模型详解

总目录

-

[第四章 大语言模型](#第四章 大语言模型)

-

[第五章 动手搭建大模型](#第五章 动手搭建大模型)

-

[第六章 大模型训练实践](#第六章 大模型训练实践)

-

[第七章 大模型应用](#第七章 大模型应用)

目录

-

Encoder-only 预训练语言模型

- 2.1 BERT模型

- 2.2 RoBERTa模型

- 2.2.1 优化一:去掉NSP预训练任务

- 2.2.2 优化二:更大规模的预训练数据和预训练步长

- 2.2.3 优化三:更大的BPE词表

- 2.3 ALBERT模型

- 2.3.1 优化一:Embedding参数分解

- 2.3.2 优化二:跨层参数共享

- 2.3.3 优化三:SOP预训练任务

引言

在前一章中,我们详细探讨了为自然语言处理(NLP)领域带来革命性变化的注意力机制,以及基于此机制构建的Transformer模型。Transformer的出现标志着NLP模型发展的一个重要里程碑。正如我们所学,Transformer主要由Encoder(编码器)和Decoder(解码器)两部分构成,这两个组件各有独特的结构和输入输出特性。

针对Encoder和Decoder的不同特点,结合ELMo提出的预训练思路,研究者们开始探索对Transformer进行优化的多种方向。例如:

- Google选择仅使用Encoder层,通过堆叠多层Encoder并提出掩码语言模型(Masked Language Model, MLM)预训练任务,打造了在自然语言理解(Natural Language Understanding, NLU)任务上表现卓越的BERT模型

- OpenAI则选择了Decoder层,采用传统的语言模型(Language Model, LM)任务,通过不断扩大模型参数和预训练语料规模,开发了在自然语言生成(Natural Language Generation, NLG)任务上优势明显的GPT系列模型,这也成为了当今大型语言模型(LLM)的基础架构

- 此外,还有同时保留Encoder和Decoder的方案,如Google发布的T5模型,构建了完整的预训练Transformer架构

本章将按照Encoder-Only、Encoder-Decoder、Decoder-Only的顺序,系统介绍Transformer时代的各个主流预训练模型。我们将深入剖析三种核心模型架构、每种架构选择的预训练任务及其独特优势,这些内容也构成了目前所有主流LLM的理论基础。

Encoder-only 预训练语言模型

BERT模型

BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers,基于Transformer的双向编码器表示)是Google团队于2018年发布的里程碑式预训练语言模型。该模型在论文《BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding》中首次提出,在包括GLUE、MultiNLI等七个自然语言处理评测任务上实现了当时的最优性能(State Of The Art, SOTA)。

自BERT推出以来,"预训练+微调"的范式成为NLP任务的主流方法。BERT不仅自身在不断迭代优化,还催生了MacBERT、BART等一系列基于BERT改进的模型。可以说,BERT是NLP发展的阶段性成果,标志着预训练模型统治地位的确立。直到大型语言模型(LLM)时代的到来,NLP领域的主导地位才从BERT系模型逐渐转移。即使在LLM时代,要深入理解LLM与NLP,BERT仍然是不可绕过的重要一环。

思想沿承

BERT统一了多种核心思想,主要包括:

- Transformer架构:如第二章所述,2017年发表的《Attention is All You Need》论文提出了完全基于注意力机制、摒弃RNN和LSTM结构的Transformer模型,带来了全新的模型架构。BERT沿承了Transformer的思想,在其基础上进行优化,通过堆叠Encoder结构并扩大模型参数,打造了在NLU任务上表现卓越的模型架构。

- 预训练+微调范式:同样在2018年,ELMo模型的诞生标志着预训练+微调范式的确立。ELMo基于双向LSTM架构,在大规模训练数据上使用语言模型进行预训练,再针对下游任务进行微调,展现出更优越的性能。BERT采用了该范式,并通过调整为Transformer架构、引入更适合文本理解的MLM预训练任务,将预训练-微调范式推向高潮。

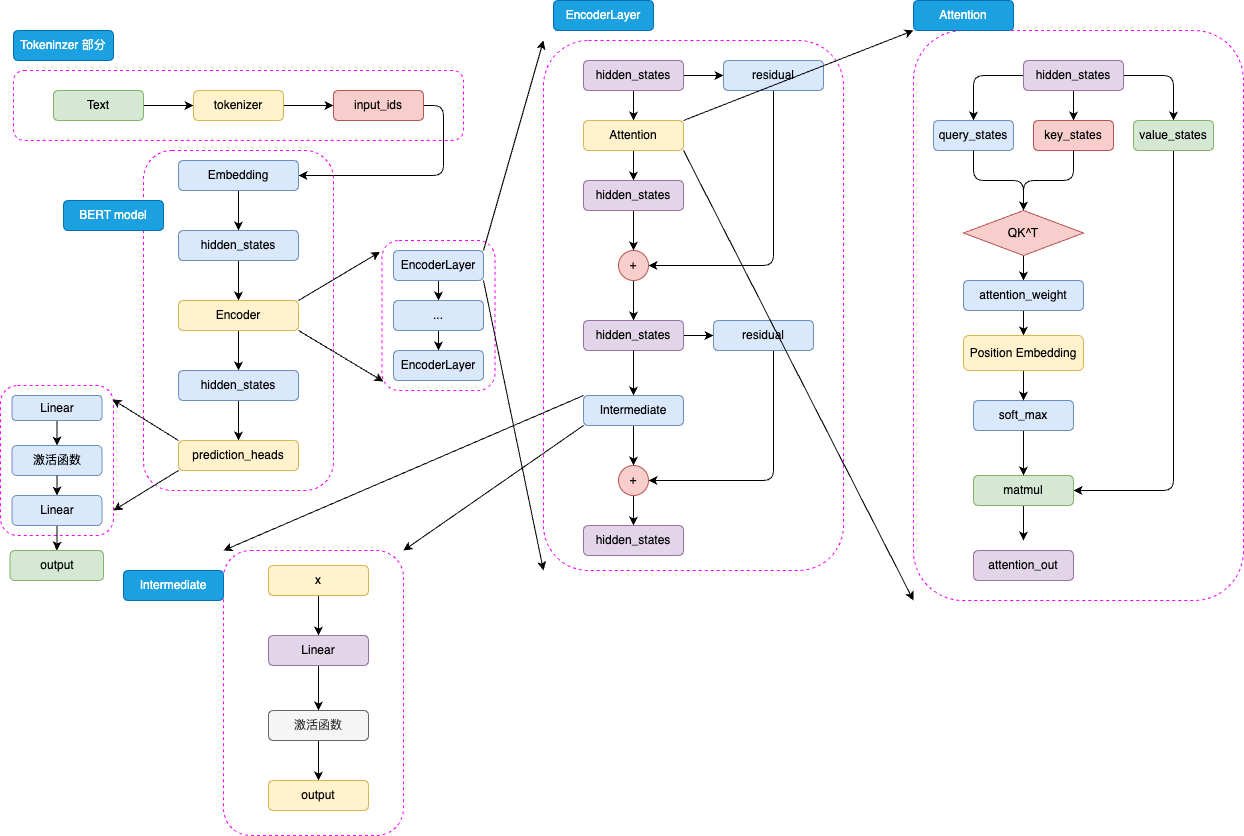

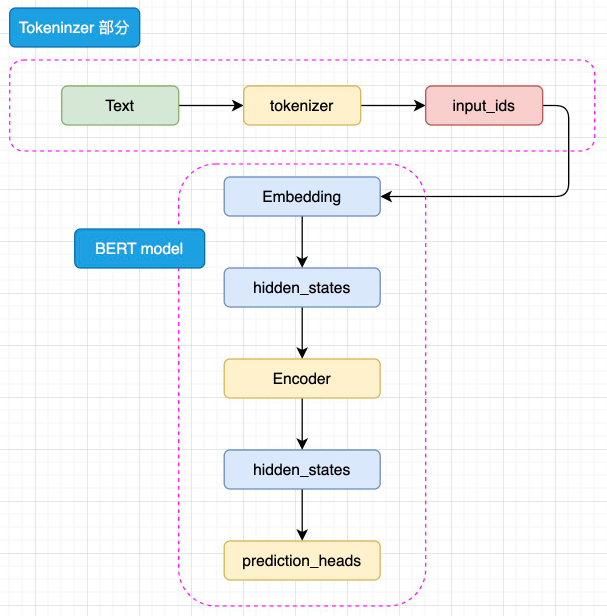

模型架构---Encoder Only

BERT的模型架构由Transformer的Encoder部分堆叠而成。其主要结构包括三个核心组件:

整体架构:

- Embedding层:将输入的token转换为高维向量表示

- Encoder块:由N层Encoder Layer堆叠而成

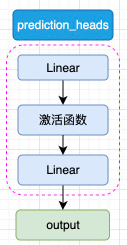

- Prediction Heads:分类头,用于将隐藏状态映射到任务的输出空间

BERT有两个标准版本:

- BERT-base:12层Encoder Layer,768维隐藏层,总参数量110M

- BERT-large:24层Encoder Layer,1024维隐藏层,总参数量340M

处理流程:

python

# 伪代码示例:BERT的前向传播过程

def bert_forward(text):

# 1. 分词和编码

input_ids = tokenizer(text) # 将文本转换为token IDs

# 2. Embedding层

token_embeddings = embedding_layer(input_ids) # token嵌入

position_embeddings = position_embedding_layer(input_ids) # 位置编码

hidden_states = token_embeddings + position_embeddings

# 3. 通过N层Encoder Layer

for encoder_layer in encoder_layers:

hidden_states = encoder_layer(hidden_states)

# 4. Prediction heads

logits = prediction_heads(hidden_states) # 输出分类概率

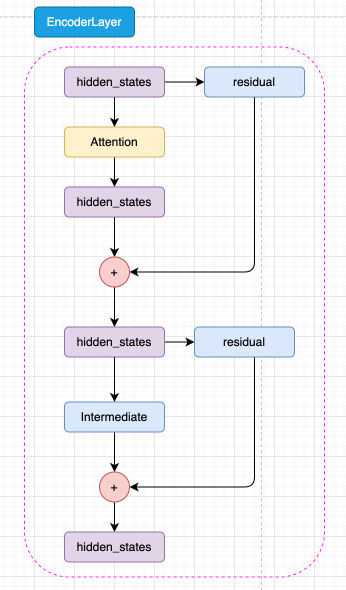

return logitsEncoder Layer结构 :

每一层Encoder Layer包含以下组件:

python

class EncoderLayer:

def forward(self, hidden_states):

# 1. 多头自注意力机制

attention_output = multi_head_attention(

query=hidden_states,

key=hidden_states,

value=hidden_states

)

# 2. 残差连接和LayerNorm

hidden_states = layer_norm(hidden_states + attention_output)

# 3. 前馈神经网络 (Intermediate层)

intermediate_output = feed_forward(hidden_states)

# 4. 再次残差连接和LayerNorm

hidden_states = layer_norm(hidden_states + intermediate_output)

return hidden_states关键技术细节:

- 分词方法:BERT采用WordPiece作为分词方法,这是一种基于统计的子词切分算法。其核心思想是将单词拆解为子词单元,例如"playing"可能被切分为["play", "##ing"]。

- 激活函数:BERT使用GELU(Gaussian Error Linear Unit,高斯误差线性单元)激活函数;

GELU的核心思路是将随机正则的思想引入激活函数,通过输入自身的概率分布来决定是否保留该神经元。

- 位置编码:改进版BERT将相对位置编码融合在注意力机制中,将位置编码视为可训练的权重参数。这种方法能够拟合更丰富的相对位置信息,但也增加了模型参数,且无法处理超过训练长度的输入(BERT的最大上下文长度为512个token)。

预训练任务---MLM + NSP

BERT的重大创新在于提出了两个新的预训练任务:

1. 掩码语言模型(Masked Language Model, MLM)

MLM模拟"完形填空"的过程,在文本序列中随机遮蔽部分token,然后要求模型根据未被遮蔽的token预测被遮蔽的token。

示例:

输入:I <MASK> you because you are <MASK>

输出:<MASK> → love; <MASK> → wonderfulMLM的改进策略:

为解决预训练和微调不一致的问题,BERT采用了以下策略:

- 随机选择15%的token进行处理

- 其中80%被替换为

- 10%被替换为随机token

- 10%保持不变

python

def mask_tokens(tokens, mask_prob=0.15):

"""

对输入tokens进行掩码处理

"""

masked_tokens = tokens.copy()

labels = tokens.copy()

for i in range(len(tokens)):

if random.random() < mask_prob:

prob = random.random()

if prob < 0.8:

# 80%的概率替换为[MASK]

masked_tokens[i] = '[MASK]'

elif prob < 0.9:

# 10%的概率替换为随机token

masked_tokens[i] = random.choice(vocab)

# 10%的概率保持不变

else:

# 未被选中的token,标签设为-100(不计算损失)

labels[i] = -100

return masked_tokens, labels2. 下一句预测(Next Sentence Prediction, NSP)

NSP任务用于训练模型理解句子间的关系,判断两个句子是否为连续的上下文。

示例:

正样本:

Sentence A: I love you.

Sentence B: Because you are wonderful.

标签: 1(连续上下文)

负样本:

Sentence A: I love you.

Sentence B: Because today's dinner is so nice.

标签: 0(非连续上下文)预训练规模:

BERT的预训练使用了:

- 800M的BooksCorpus语料

- 2500M的英文维基百科语料

- 总计约3.3B token

- 90%的数据使用128的上下文长度训练

- 10%的数据使用512的上下文长度训练

- Batch size为256,训练1M步(40个Epoch)

- BERT-base使用16块TPU训练4天

- BERT-large使用64块TPU训练4天

下游任务微调

BERT确立了预训练-微调的两阶段思想,即在海量无监督语料上预训练获得通用的文本理解能力,再在特定下游任务上进行微调。

关键设计:

-

特殊token [CLS]:在每个输入序列首部添加[CLS] token,其对应的特征向量代表整个句子的语义表征

-

微调策略:

- 文本分类任务:直接修改prediction_heads的分类头

- 序列标注任务:集成多层隐含层向量后输出标注结果

- 文本生成任务:取Encoder输出直接解码

python

# 微调示例:文本分类任务

class BERTForClassification:

def __init__(self, bert_model, num_classes):

self.bert = bert_model

self.classifier = nn.Linear(bert_model.hidden_size, num_classes)

def forward(self, input_ids, attention_mask):

# 获取BERT的输出

outputs = self.bert(input_ids, attention_mask=attention_mask)

# 取[CLS] token的隐藏状态

cls_hidden_state = outputs[0][:, 0, :]

# 通过分类器得到logits

logits = self.classifier(cls_hidden_state)

return logitsBERT一经提出,直接在11个NLP任务上取得SOTA效果,成为NLU方向当之无愧的霸主。直到LLM时代,BERT仍在许多标注数据丰富的NLU任务上保持最优效果。

RoBERTa模型

RoBERTa(Robustly Optimized BERT Approach)是Facebook于2023年7月发布的BERT优化版本。RoBERTa的核心思想是:BERT使用的13GB预训练数据是否已经让模型充分拟合?如果使用更多预训练语料、优化预训练任务和训练超参数,是否可以进一步提升模型性能?

优化一:去掉NSP预训练任务

有学者质疑NSP任务过于简单,无法显著提升下游任务性能,甚至可能带来负面效果。RoBERTa设置了四组对比实验:

- 段落构建的MLM + NSP:BERT原始设置,输入为一对片段

- 文档对构建的MLM + NSP:输入为一对句子,通过增大batch保持token数量相同

- 跨越文档的MLM:去掉NSP,输入为从一个或多个文档中连续采样的完整句子

- 单文档的MLM:去掉NSP,限制输入只能从一个文档中采样

实验结果表明,后两组显著优于前两组,且单文档的MLM在下游任务微调时性能最佳。因此,RoBERTa在预训练中去掉了NSP,只使用MLM任务。

动态遮蔽策略:

RoBERTa将Mask操作从数据处理阶段移至训练阶段,实现动态遮蔽,使每个Epoch的训练数据Mask位置都不同。

python

class DynamicMaskingDataset:

"""

动态遮蔽数据集

"""

def __getitem__(self, index):

text = self.texts[index]

tokens = self.tokenizer(text)

# 每次获取样本时动态进行掩码

masked_tokens, labels = self.mask_tokens(tokens)

return {

'input_ids': masked_tokens,

'labels': labels

}优化二:更大规模的预训练数据和预训练步长

RoBERTa使用了更大规模的预训练数据:

- BookCorpus(BERT使用)

- 英文维基百科(BERT使用)

- CC-NEWS(CommonCrawl新闻领域英文部分)

- OPENWEBTEXT(英文网页)

- STORIES(CommonCrawl故事风格子集)

- 总计160GB数据,是BERT的10倍

训练策略优化:

- 更大的Batch Size:从256增加到8K,既提高优化速度,也提升最终性能

- 更长的训练步长:训练500K步(约66个Epoch)

- 固定序列长度:全部使用512长度训练,不再采用BERT的渐进式策略

python

# 训练配置对比

bert_config = {

'batch_size': 256,

'max_length': [128, 512], # 先用128训练,再用512

'training_steps': 1000000,

'total_tokens': '3.3B'

}

roberta_config = {

'batch_size': 8192,

'max_length': 512, # 全程使用512

'training_steps': 500000,

'total_tokens': '160GB (约50B+)'

}计算资源:训练一个RoBERTa,Meta使用了1024块V100(32GB显存)训练1天。

优化三:更大的BPE词表

RoBERTa采用BPE(Byte Pair Encoding,字节对编码)作为Tokenizer的编码策略,并将词表大小从BERT的30K扩大到50K。

BPE编码原理:

BPE以子词对作为分词单位。例如:

- "Hello World" → ["Hel", "lo", "Wor", "ld"]

- 对于中文"我"(UTF-8编码为"E68891")→ ["E68", "891"]

python

class BPETokenizer:

"""

BPE分词器示例

"""

def __init__(self, vocab_size=50000):

self.vocab_size = vocab_size

self.vocab = {}

def train(self, corpus):

"""

训练BPE词表

"""

# 1. 初始化:每个字符作为一个token

vocab = self.get_initial_vocab(corpus)

# 2. 迭代合并最频繁的字符对

while len(vocab) < self.vocab_size:

# 找到最频繁的字符对

most_frequent_pair = self.find_most_frequent_pair(corpus, vocab)

# 合并该字符对

vocab[most_frequent_pair] = len(vocab)

# 更新语料

corpus = self.merge_pair(corpus, most_frequent_pair)

self.vocab = vocab通过上述三方面优化,RoBERTa成功刷新了多个下游任务的SOTA,证明了更大规模预训练的重要意义,这也为LLM的诞生奠定了基础。

ALBERT模型

ALBERT(A Lite BERT)由Google于2020年提出,从降低模型参数、保持模型能力的角度对BERT进行优化。通过优化模型结构和改进NSP任务,ALBERT以更小的参数量实现了超越BERT的性能。

优化一:Embedding参数分解

BERT的Embedding层参数矩阵维度为V×HV \times H V×H(词表大小 × 隐藏层维度)。对于BERT-large,这相当于30K × 1024 = 30M参数。当隐藏层维度增加到2048时,Embedding参数会膨胀到61M。

ALBERT的解决方案:

将Embedding层的输出维度与隐藏层维度解耦,在Embedding层后添加一个线性变换矩阵。

参数量对比:

- BERT : V × H V \times H V×H

- ALBERT : V × E + E × H V \times E + E \times H V×E+E×H(当 E ≪ H E \ll H E≪H 时,参数量显著减少)

其中:

- V V V 表示词汇表大小(Vocabulary size)

- H H H 表示隐藏层维度(Hidden size)

- E E E 表示Embedding维度(Embedding size)

python

class FactorizedEmbedding:

"""

分解的Embedding层

"""

def __init__(self, vocab_size, embedding_size, hidden_size):

# 第一步:从vocab_size映射到较小的embedding_size

self.word_embeddings = nn.Embedding(vocab_size, embedding_size)

# 第二步:从embedding_size映射到hidden_size

self.projection = nn.Linear(embedding_size, hidden_size)

def forward(self, input_ids):

# 词嵌入

embeddings = self.word_embeddings(input_ids) # [batch, seq_len, embedding_size]

# 投影到隐藏层维度

hidden_states = self.projection(embeddings) # [batch, seq_len, hidden_size]

return hidden_states

# 参数量计算示例

vocab_size = 30000

hidden_size = 1024

embedding_size = 128

# BERT的Embedding参数量

bert_params = vocab_size * hidden_size # 30,720,000

# ALBERT的Embedding参数量

albert_params = vocab_size * embedding_size + embedding_size * hidden_size

# 3,840,000 + 131,072 = 3,971,072

print(f"参数减少: {(1 - albert_params/bert_params)*100:.1f}%") # 减少约87%优化二:跨层参数共享

ALBERT发现各Encoder层的参数呈现高度一致性,因此提出让所有Encoder层共享参数。

实现方式:

python

class ALBERTEncoder:

"""

ALBERT的Encoder:所有层共享参数

"""

def __init__(self, hidden_size, num_layers=24):

# 只初始化一个EncoderLayer

self.shared_layer = EncoderLayer(hidden_size)

self.num_layers = num_layers

def forward(self, hidden_states):

# 虽然只有一层参数,但仍进行num_layers次计算

for _ in range(self.num_layers):

hidden_states = self.shared_layer(hidden_states)

return hidden_states效果对比:

模型层数隐藏层维度参数量

BERT-large241024334M

ALBERT-xlarge24204859MALBERT-xlarge虽然参数量仅为BERT-large的18%,但效果更优。

局限性:虽然参数量大幅减少,但训练和推理速度并未显著提升,因为仍需进行24次Encoder Layer计算。这也是ALBERT最终未能完全取代BERT的重要原因。

优化三:SOP预训练任务

ALBERT提出了句子顺序预测(Sentence Order Prediction, SOP)任务来替代NSP。

NSP vs SOP:

NSP任务:

正样本: [Sent A: "I love you."] [Sent B: "Because you are wonderful."]

负样本: [Sent A: "I love you."] [Sent B: "Today's dinner is nice."]

问题: 负样本来自不同文档,过于简单

SOP任务:

正样本: [Sent A: "I love you."] [Sent B: "Because you are wonderful."]

负样本: [Sent A: "Because you are wonderful."] [Sent B: "I love you."]

优势: 模型需要理解句子间的顺序关系,难度更高

python

def create_sop_training_sample(sentence_a, sentence_b):

"""

创建SOP训练样本

"""

if random.random() < 0.5:

# 50%概率:正样本(保持原顺序)

return {

'sentence_a': sentence_a,

'sentence_b': sentence_b,

'label': 1

}

else:

# 50%概率:负样本(交换顺序)

return {

'sentence_a': sentence_b,

'sentence_b': sentence_a,

'label': 0

}实验证明:MLM + SOP > 仅MLM > MLM + NSP,SOP确实能显著提升模型效果。

通过上述三点优化,ALBERT成功以更小的参数实现了更强的性能,其"更宽模型"的思路为后续研究提供了重要参考价值。