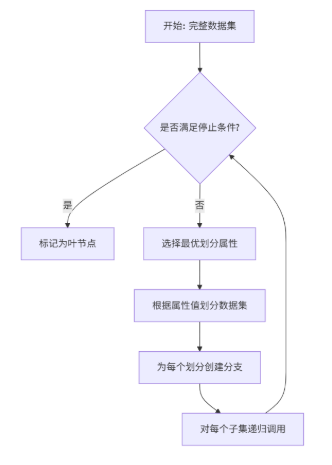

决策树的核心思想是递归地选择最优特征对数据集进行划分,直到满足停止条件。整个过程可以概括为以下流程图:

1. 决策树的生长:划分选择准则

这是决策树学习的核心,决定了树的形状和性能。

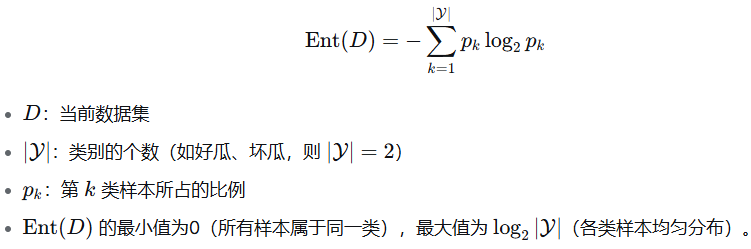

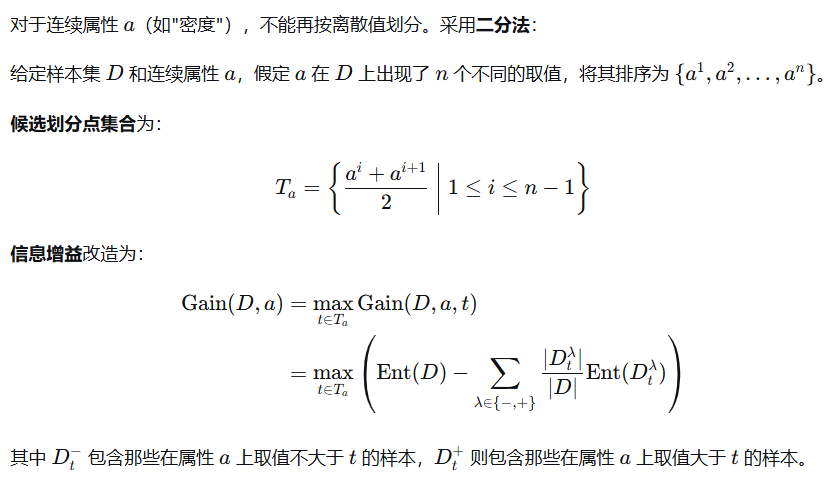

1.1 信息熵 - 纯度的度量

信息熵 是度量样本集合不确定性(纯度) 的最常用指标。熵越大,数据集越混乱。

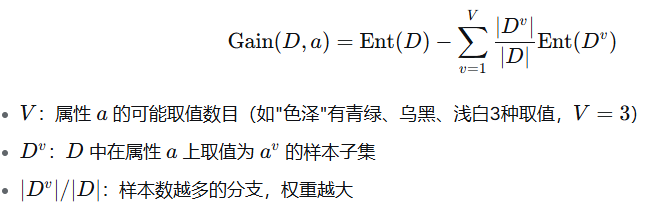

1.2 信息增益 - ID3算法

信息增益表示使用某个属性 α 进行划分后,不确定性减少的程度。增益越大,意味着用该属性划分后"纯度提升"越大。

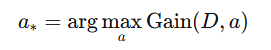

ID3决策树就是使用信息增益为准则来选择划分属性:

缺点 :信息增益准则对可取值数目较多的属性有偏好(如"编号"属性,每个样本一个值,划分后每个子集纯度极高,信息增益最大,但这样的树没有泛化能力)。

通俗的说:

它无法区分一个特征是抓住了有意义的普遍规律 (如学习时长),还是仅仅通过唯一标识符把数据切分到最细的粒度(如学号、身份证号、编号)。

因为它盲目地崇拜"纯度",所以会偏爱那些能把数据切得非常碎、每个子集内部极其"纯净"的特征,即使这些特征对于预测新数据毫无用处。

因此,我们需要更聪明的标准(如增益率)来惩罚那些取值过多的特征,防止决策树走上"死记硬背"的歪路。

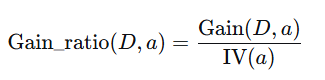

1.3 增益率 - C4.5算法

为了克服信息增益的缺点,C4.5算法使用增益率:

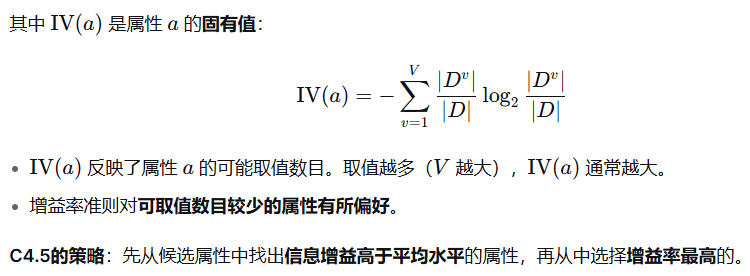

1.4 基尼指数 - CART算法

基尼值 度量了从数据集 D 中随机抽取两个样本,其类别标记不一致的概率。基尼值越小,数据集的纯度越高。

2. 决策树的剪枝:对抗过拟合

2.1 预剪枝

在决策树生成过程中,对每个结点在划分前先进行估计,若当前结点的划分不能带来决策树泛化性能提升,则停止划分并将当前结点标记为叶结点。

评估方法 :使用验证集准确率是否提升来判断。

优点:

-

降低过拟合风险

-

显著减少训练和测试时间开销

缺点:

-

基于"贪心"本质,可能欠拟合

-

有些分支的当前划分不能提升性能,但后续划分可能导致性能显著提高

2.2 后剪枝

先从训练集生成一棵完整的决策树,然后自底向上地对非叶结点进行考察,若将该结点对应的子树替换为叶结点能带来决策树泛化性能提升,则将该子树替换为叶结点。

优点:

-

欠拟合风险很小

-

泛化性能通常优于预剪枝

缺点:

- 训练时间开销比未剪枝决策树和预剪枝决策树大得多

3. 连续值与缺失值处理

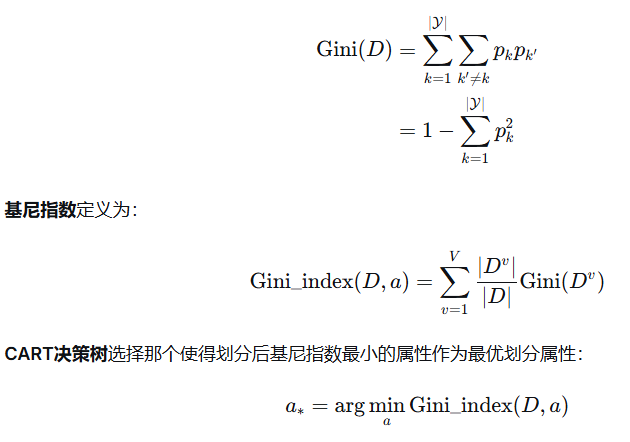

3.1 连续值处理 - 二分法

问题: 像"密度"、"含糖率"这种特征,值是0.697、0.774这样的数字,不像"色泽"那样是固定的几个选项。决策树该怎么问问题呢?它没法说"密度=?"。

解决方案:二分法(找一个最佳分界线)

通俗解释: 决策树会把连续值问题,变成一个 "是不是小于某个值?" 的是非题。

具体步骤(就像找最佳切割点):

-

排序: 把所有西瓜的"密度"值从小到大排序。

[0.243, 0.245, 0.343, 0.360, ..., 0.774] -

找候选点: 在每两个相邻的密度值之间,取一个中间值作为"候选分界线"。

候选点 = (0.243+0.245)/2, (0.245+0.343)/2, ... -

评估: 决策树会挨个尝试这些候选点,看用哪个点来问问题(比如"密度 ≤ 0.381?")能最好地把好瓜和坏瓜分开。评判标准还是我们之前说的信息增益或基尼指数。

-

确定问题: 假设它发现用"密度 ≤ 0.381?"这个问题来划分,信息增益最高。那么,这个点就成了决策树上的一个判断节点。

举个例子:

-

新来一个瓜,密度是0.5。

-

决策树问:"密度 ≤ 0.381?"

-

回答是"否",那么这个瓜就会进入"密度 > 0.381"的分支继续判断。

核心思想: 通过二分法,决策树成功地将一个连续的"大小"概念,转化成了一个简单的"是/否"问题。

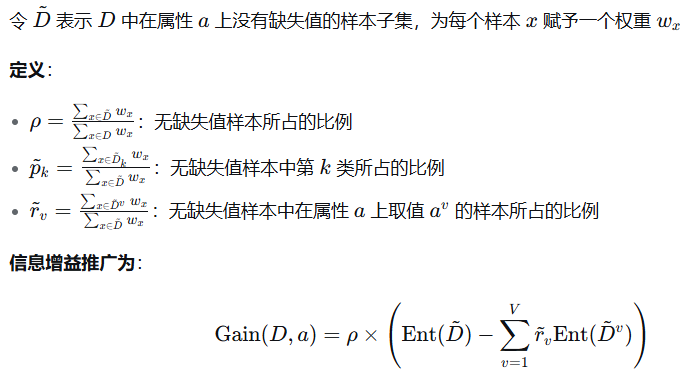

3.2 缺失值处理 - 权重法

对于样本划分:

-

若样本在划分属性上的取值已知,则划入对应子结点,权重不变

-

若样本在划分属性上的取值未知,则以不同的权重划入所有子结点

问题: 现实中,数据很少是完美的。比如,某个西瓜的"根蒂"数据因为记录失误丢失了。难道就因为这一项数据缺失,我们就要扔掉整个西瓜吗?这太浪费了!

解决方案:权重分配法(让一个西瓜"分身")

通俗解释: 一个信息不全的西瓜,它不会只属于一个分支,而是以"不同的概率"同时属于所有分支。

这需要解决两个子问题:

问题一:如何选择划分属性?(当很多瓜都有数据缺失时)

假设我们要选择用"色泽"还是"根蒂"来划分。我们不能只看那些数据完整的瓜,也要考虑有缺失的瓜。

方法:打折比较法

-

决策树会先只用"色泽"完整的西瓜来计算信息增益。

-

然后,给这个信息增益打一个折扣。折扣力度 = (具有完整"色泽"的西瓜数量 / 总西瓜数量)。

-

道理很简单: 一个属性再好,如果它一大半的值都缺失了,那它的实际用处也得打个折。决策树最终会选择"打折后"信息增益最高的属性。

问题二:选好属性后,如何划分那个缺失的西瓜?

这是最巧妙的部分。假设我们选择"纹理"作为划分属性,而某个西瓜的"纹理"数据缺失了。

方法:概率分身法

-

我们看所有纹理完整的西瓜中,分别有多少进入了"清晰"、"稍糊"、"模糊"这三个分支。比如,15个瓜,7个进入"清晰",5个进入"稍糊",3个进入"模糊"。

-

那么,这个"纹理"缺失的西瓜,就会被看作是:

-

以

7/15的概率属于"清晰"分支 -

以

5/15的概率属于"稍糊"分支 -

以

3/15的概率属于"模糊"分支

-

-

在实际操作中, 就相当于把这个西瓜复制成三份,分别带入三个分支继续计算,但每份都带有一个权重(分别是7/15, 5/15, 3/15)。

举个例子:

-

一个"纹理"缺失的西瓜进入决策树。

-

它不会像其他瓜一样只走一条路,而是同时走进了三条路,只是"身份"有点不同。

-

在后续的判断中,这三个"分身"会各自带着自己的权重,参与后续的信息增益计算和划分。

核心思想: 不抛弃,不放弃。通过赋予权重,决策树最大限度地利用了包含缺失值的样本所提供的信息,而不是简单地将它们丢弃。

总结

| 问题 | 核心挑战 | 决策树的解决方案 | 通俗比喻 |

|---|---|---|---|

| 连续值 | 无法直接问"等于什么" | 二分法,找一个最佳分界线,变成"是否小于X"的问题 | 给一把尺子找最佳刻度来区分大小 |

| 缺失值 | 不能浪费信息不全的样本 | 权重分配法,让样本按概率"分身"到所有分支 | 一个学生偏 |

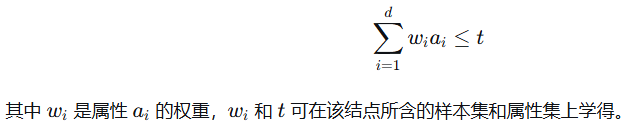

4. 多变量决策树

传统决策树(单变量决策树)的分类边界是轴平行的。对于复杂分类边界,需要大量分段。

多变量决策树 :非叶结点不再是仅对某个属性,而是对属性的线性组合进行测试:

这样可以产生斜的划分边界,用更复杂的单个问题替代多个简单问题,从而简化决策树。

一句话核心思想

普通决策树每次只问一个问题,而多变量决策树学会了"综合问问题"。

想象一下,你要判断一个人是不是篮球运动员。

1. 普通决策树(单变量决策树):死板的面试官

这个面试官只会机械地一个一个问问题,并且每个问题都有非常明确的标准:

-

"你的身高超过2米吗?"

-

如果是,进入下一题。

-

如果否,直接淘汰。

-

-

"你的体脂率低于10%吗?"

-

如果是,进入下一题。

-

如果否,淘汰。

-

-

"你的弹跳超过70厘米吗?"

-

如果是,录用为篮球运动员。

-

如果否,淘汰。

-

它的特点:

-

问题非常直接、单一。

-

判断边界是横平竖直的(比如身高正好卡在2米这个死线上)。

-

缺点: 非常死板!可能会错过一些身高1米98,但弹跳、速度、技术都极好的天才球员。要准确判断,就需要问非常多这种死板的问题,导致决策树非常复杂。

2. 多变量决策树:聪明的资深教练

这个教练看人不是只看单一指标,他懂得综合考量。他不会问上面那些孤立的问题,而是会问一个更综合、更专业的问题:

"你的(身高 × 0.5 + 弹跳 × 0.3 + 速度 × 0.2)的总分,超过90分吗?"

你看,这个问题的高级之处在于:

-

它是多个特征的组合:同时考虑了身高、弹跳和速度。

-

它有权重:身高最重要(权重0.5),弹跳次之(0.3),速度也有贡献(0.2)。

-

它产生的是"斜的"判断边界:不再是"身高必须超过2米"这种硬性规定。一个身高1米95但弹跳惊人的球员,可能和一个身高2米05但弹跳一般的球员,在这个综合评分里得到一样的分数。

它的好处:

-

更加灵活和符合现实:很多事物的判断本就是多种因素综合作用的结果。

-

决策树更简洁:原本可能需要10个"死板"问题才能判断清楚的情况,现在可能2-3个"综合"问题就解决了。

-

性能可能更好:尤其当数据真实的分界本来就是"斜着"的时候,多变量决策树能更好地拟合这个规律。

举个西瓜的例子

-

普通决策树会问:

-

"密度 ≤ 0.381?"

-

"含糖率 ≤ 0.126?"

-

-

多变量决策树可能会问一个更厉害的问题:

- "(0.8 × 密度) + (0.044 × 含糖率) ≤ 0.313?"

这个新问题,相当于在"密度-含糖率"的坐标图里,画了一条斜的直线来区分好瓜和坏瓜,而不是画一横一竖两条线。这条斜线往往能更优雅、更准确地把两种瓜分开。

总结

| 类型 | 提问方式 | 比喻 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|---|---|

| 普通决策树 | 单问题:"特征A达标了吗?" | 死板的面试官 | 规则简单,易于理解 | 树可能很复杂,边界死板 |

| 多变量决策树 | 综合问题:"几个特征加权组合达标了吗?" | 资深的教练 | 树更简洁,边界灵活,能处理复杂关系 | 规则不易理解,训练更复杂 |

所以,多变量决策树可以看作是决策树的"升级版",它通过引入简单的线性组合,让模型拥有了更强大的表达能力,用更少的问题做出更准确的决策。