上周参观一家机器人餐厅,我看到机械臂熟练地往咖啡杯里注入牛奶。但当杯子意外滑动了几毫米时,机械臂依然按预设轨迹移动,牛奶直接洒在了台面上。

这个微小失误揭示了一个关键技术瓶颈------缺乏触觉反馈的机器人,在真实餐饮环境中举步维艰。

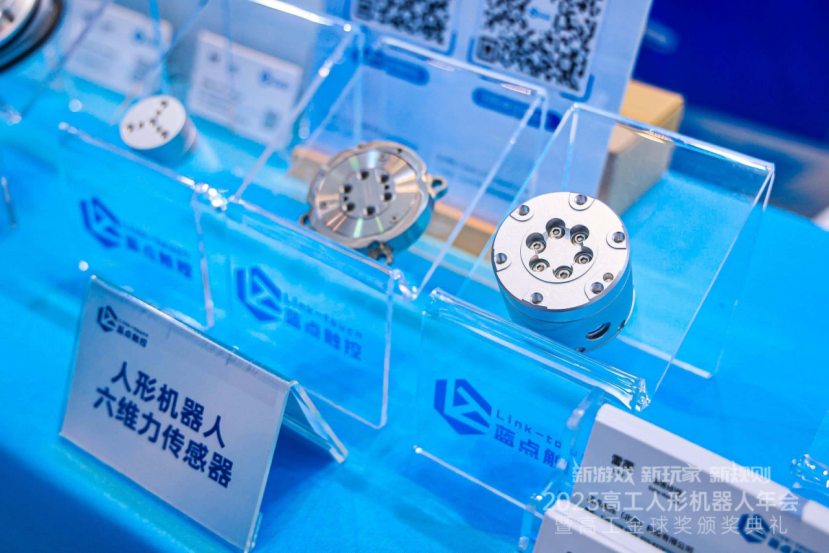

而解决问题的钥匙,其实就藏在那些能让机器人"感知轻重"的六维力传感器中。目前国内的传感器厂商在参数上已经赶超海外品牌。

具体来说,昨天看到蓝点触控在广东的新产线投产新闻,突然间,我意识到:我们或许已经穿越了那个埋头追赶的漫长阶段。这条设计年产能达关节力传感器100万套、末端六维力传感器20万套的产线,不只解决了"有没有"的问题,更是宣告了我国核心力传感器进入了规模化、低成本的新时代。那种曾被"卡脖子"的焦虑,正在被"领先半步"的踏实感所取代。

触觉,机器人最后的感知 frontier

在机器人研究领域有个共识:机器视觉已相对成熟,但机器触觉仍是待突破的 frontier。六维力传感器之所以被称为机器人的"触觉神经",是因为它能同时测量三个方向的力和三个方向的力矩。

这有点像人类端盘子时的微妙手感------你不仅要感知到盘子的重量,还要感知它的滑动趋势,才能及时调整抓握力度。

在餐饮场景中,这种能力是"不可或缺"的。

为什么端咖啡比拧螺丝更难?

我曾与一家连锁咖啡店的技术总监交流,他直言:"让机器人做拿铁拉花相对容易,但让它把咖啡稳稳端到客人面前,才是真正的技术瓶颈。"

这句话点明了餐饮服务的核心挑战:不确定性 。

工业机器人在围栏内重复相同的动作,而餐饮机器人每一次交互都是独特的------杯子的材质、液体的晃动、桌面的轻微不平,甚至客人接咖啡时不经意的一碰,都需要实时调整。

没有力觉反馈的机器人,就像戴着厚手套绣花,看似动作标准,却缺乏必要的精细度。

技术人的执着:从实验室到餐厅的漫漫长路

六维力传感器的研发者们都清楚,把实验室原型变成商用产品,需要跨越的巨大鸿沟。

温度波动导致的零点漂移、油脂渗透对敏感元件的损害、频繁清洗带来的密封挑战------这些问题在学术论文中往往一笔带过,在真实餐饮环境中却足以让产品"夭折"。

蓝点触控的工程师曾向我展示他们的解决方案:通过独特的弹性体结构设计和温度补偿,将环境影响降到了最低。但更让我印象深刻的,是他们对"适度技术"的坚持 ------不过度追求实验室级别的高精度,而是在可靠性、成本和性能间找到平衡点。Ps:虽然目前其人形机器人六维力传感器的精度已经做到全球领先达0.1%FS。

"餐饮机器人不需要万分之一秒的响应速度,"一位研发经理说,"它需要的是在两年内稳定工作,且价格能让餐厅老板接受。"

触觉感知的隐性价值

在量化六维力传感器的价值时,很多餐饮业主最初只关注"替代人力"这一维度。但实际运营后,他们发现了更重要的价值:

数据沉淀 ------每个厨师翻煎饼的力度、每位咖啡师打奶泡的动作,都能通过六维力传感器被量化、分析并复现。这意味着烹饪技艺不再仅仅是"手感",而是可传承的数字资产。

预防性维护 ------通过监测机械臂在日常工作中的受力变化,系统能提前发现潜在故障,避免在营业高峰期"罢工"。

自适应学习 ------当机器人服务上百位顾客后,它能总结出更适合人类接杯子的力度曲线,这种持续进化能力是预设程序无法实现的。

成本之外的思考

谈到六维力传感器的普及,业内习惯性地聚焦于"成本下降"这一单一维度。但我认为,更重要的是找到那些"非它不可"的应用场景 。

比如,为手部障碍人士设计的餐饮辅助机器人,需要极其精细的力控来适应使用者残存的手部力量;再比如高端日料店中,处理那些价值不菲的易碎餐具,轻微的力度失误就意味着巨大损失。

在这些场景中,六维力传感器不是"可选配件",而是"核心价值所在"。先在这些 niche 市场证明价值,再逐步向大众市场渗透------这或许是更现实的商业化路径。

未来的餐桌,需要什么样的机器人?

参观那家机器人餐厅后的闲聊中,店主提出了一个耐人寻味的需求:"我不需要完全无人的餐厅,我希望能有一个理解人类意图的助手。"

这句话让我深思。餐饮的本质是服务,而服务的核心是理解与回应。六维力传感器赋予机器人的,不仅仅是精准执行任务的能力,更是理解人类世界微妙之处的可能性。

当机器人能感知到老人颤抖接杯时增加的力度,当它能识别出孩子好奇触摸时的轻柔反应,技术才真正服务于人性的需求。

回到开头那个洒了牛奶的机械臂------工程师稍作调整后,它已经能从容应对各种突发情况。看着它流畅地将一杯新咖啡端到顾客面前,我突然意识到:技术的进步,就藏在这些让机器更加"知轻重"的细节里。

而餐饮服务的未来,或许不在于完全取代人力,而在于找到人机协作的最佳平衡点------让机器做它擅长的重复性工作,让人专注于创造性和情感性的互动。

在这个愿景中,六维力传感器不再只是冷冰冰的零部件,而是连接数字世界与物理世界的重要桥梁。