【进程切换 + 进程调度】目录

- ---------------进程切换---------------

-

- [1. 什么是进程的切换?](#1. 什么是进程的切换?)

- [2. 死循环进程会卡死系统吗?](#2. 死循环进程会卡死系统吗?)

- [3. CPU中的寄存器是什么?](#3. CPU中的寄存器是什么?)

- [4. 进程如何进行切换?](#4. 进程如何进行切换?)

- ---------------进程调度---------------

-

- [1. 什么是进程的调度?](#1. 什么是进程的调度?)

- [2. Linux中真实进程的调度是什么样的?](#2. Linux中真实进程的调度是什么样的?)

-

- 一、queue[140](优先级链表数组)

- 二、bitmap[5](优先级位图)

- 三、nr_active(就绪进程计数)

- [四、*active 和 *expired(调度队列池指针)](#四、*active 和 *expired(调度队列池指针))

- -------补充-------

- (1)nr_runing

- (2)cpu_load

- (3)nr_swithes

往期《Linux系统编程》回顾:/------------ 入门基础 ------------/

【Linux的前世今生】

【Linux的环境搭建】

【Linux基础 理论+命令】(上)

【Linux基础 理论+命令】(下)

【权限管理】/------------ 开发工具 ------------/

【软件包管理器 + 代码编辑器】

【编译器 + 自动化构建器】

【版本控制器 + 调试器】

【实战:倒计时 + 进度条】/------------ 系统导论 ------------/

【冯诺依曼体系结构 + 操作系统基本概述】

前言:

hi ~,小伙伴们大家好啊!(✪ω✪)

今天我们终于迎来了关于进程基础内容的最后一节了,啊对没错咱们花了 4 节课铺垫的这些内容,其实都还只是进程的 "入门基础知识"∑(O_O;),关于进程的深度学习还远没结束哦~

但不管怎样,先让我们把基础篇的最后一节稳稳拿下!💪🎯

| ----- 2025 年 11 月 24 日(十月初五)周一,小雪后的第二天 |

|---|

正式开讲前,鼠鼠先揭晓今天的核心知识点:【进程切换 + 进程调度】🚀!

这俩内容可是理解操作系统 "高效干活" 的关键,咱们用通俗的方式剧透核心: ฅ^ •ﻌ• ^ฅ

进程切换:本质是 CPU 从一个进程的执行,切换到另一个进程执行的过程,使用有趣的小故事通俗易懂的讲进程切换 ( = ̄ω ̄= 猫)进程调度:就是操作系统决定 "该让哪个进程先上 CPU" 的 "裁判逻辑",看Linux内核🐧是怎么设计进程调度的 ٩(◕︿◕。)۶`搞懂这两个知识点,就能彻底打通进程基础的 "任督二脉",为后续进程通信、线程学习埋下关键伏笔~ 咱们赶紧进入正题,搞定这最后一节基础内容吧! (´• ω •)ノ(ᗒᗨᗕ)`

---------------进程切换---------------

1. 什么是进程的切换?

进程切换:(也称"进程上下文切换")是指 CPU 从当前正在执行的进程,切换到另一个需要执行的进程的过程。

- 它是操作系统实现

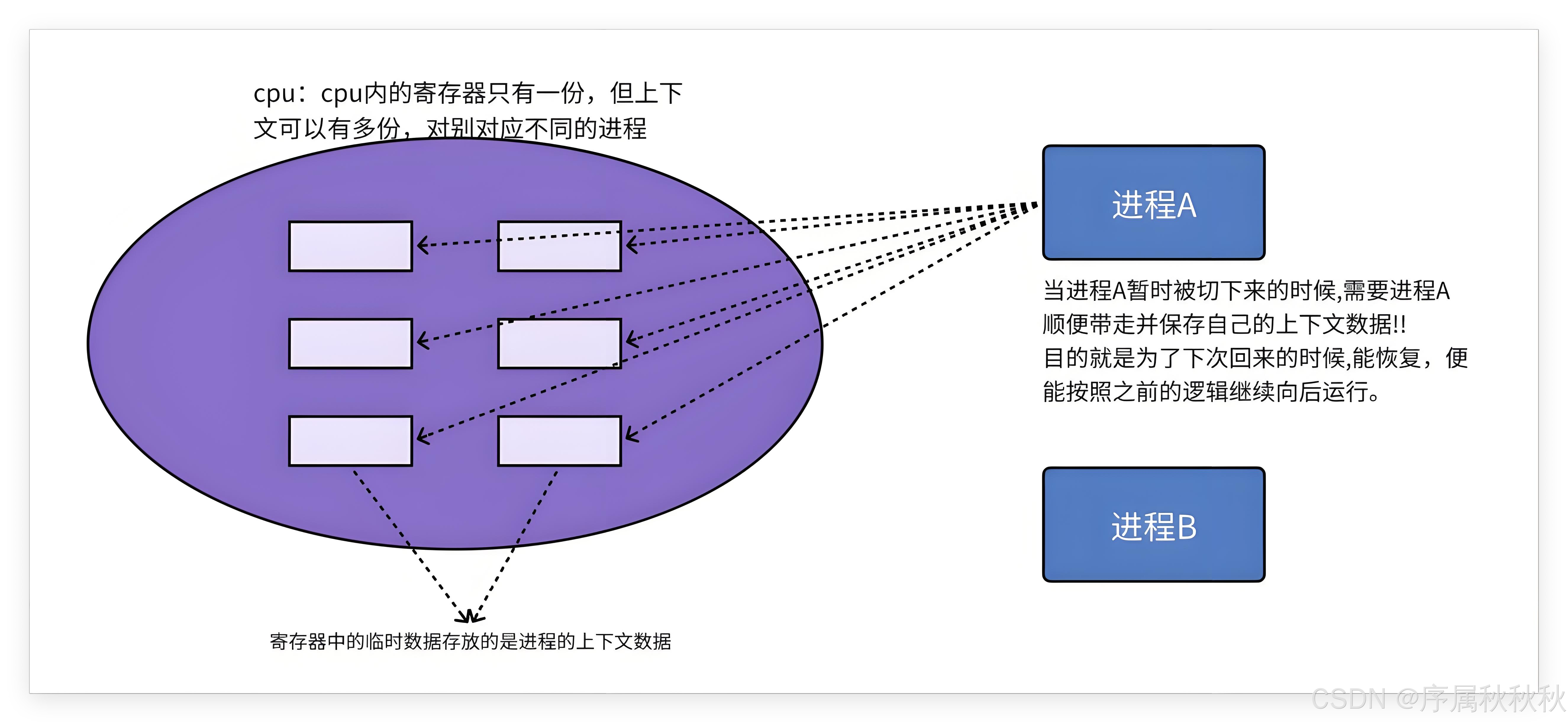

"多任务并发"的核心机制 ------ 即便在单核 CPU 上,通过频繁的进程切换,也能让多个进程 "看似同时运行"要理解进程切换,首先需要明确一个关键概念:进程上下文

"进程上下文"是进程运行所需的全部信息集合,包括两类核心内容:

- 硬件上下文:CPU 寄存器中存储的临时数据。

- 程序计数器 PC------ 记录下一条要执行的指令地址

- 通用寄存器 ------ 存储进程运行中的临时变量

- 程序状态字 PSW------ 记录 CPU 状态如中断屏蔽位

- 软件上下文:

- 进程的地址空间(代码、数据、堆、栈)

- 进程控制块 PCB(记录进程 ID、优先级、状态等核心属性)

- 打开的文件描述符

2. 死循环进程会卡死系统吗?

平时我们在集成开发环境(IDE)里写过死循环代码,当这个死循环运行起来时,系统确实会变得卡顿一些,但绝对不会完全卡死。

要理解为什么是这样的,需先明白这个问题:一个进程获得 CPU 使用权后,会一直把自己的代码执行完毕吗?

答案是否定的,除非代码非常简短,能在操作系统分配的一个 "时间片" 内执行完。

操作系统会为每个进程分配时间片,时间片就是 CPU 给进程的一段有限执行时长。

- 比如,一个进程要在 CPU 上运行,操作系统会告知它:"只能运行 1 毫秒哦,1 毫秒内跑完了就结束,要是没跑完,我就会把你从 CPU 上'请'下来,你得回到运行队列里重新排队,等下次调度时再执行。" 这里单次分配给进程的执行时间,就被称为时间片

- 所以,进程并不是永久性地占用 CPU 资源,而是临时拥有,运行一段指定时间后,就会被从 CPU 上剥离

正因为每个进程都基于时间片来运行,所以不会出现一个进程长期独占 CPU 的情况。

有些小伙伴可能会疑惑:要是在单核机器上运行死循环,会不会卡死?

但事实上,系统确实会变卡,却不会彻底卡死。

不然我们怎么能用

Ctrl + C这样的快捷键去结束掉死循环进程呢?这就说明,其实死循环进程并没有一直在独占 CPU资源。

3. CPU中的寄存器是什么?

寄存器:是CPU内部极小、极快的内存单元,用于临时存放当前正在执行的指令 、数据 以及指令的地址

- 它们是CPU直接工作和计算的

"临时工作台"- 当 CPU 执行当前进程时,进程的 PCB(进程控制块)的作用就相对弱化了,此时 CPU 的主要关注点是进程的

代码和数据- CPU 访问进程的代码和数据时,并非一次性将所有内容都加载进来,而是按照指令顺序逐条处理,为此,CPU 内部设计了多种寄存器来配合工作

这些寄存器各有其特定功能比如我们常见的:

- PC(程序计数器,也称 EIP):用来记录

下一条要执行的指令地址,确保 CPU 能按顺序执行代码- ebp/esp(栈基址寄存器和栈指针寄存器):用于管理

进程的栈空间- eax/ebx/ecx/edx(通用寄存器):用于临时存储

运算数据或地址- cs/ds/es/fs/gs(段寄存器):用于指定

代码段、数据段等内存区域- eflags(状态寄存器):用于记录

CPU的运行状态,比如:运算是否溢出、是否产生进位、中断是否允许等- cr0~cr4(控制寄存器):用于控制

CPU的工作模式和系统功能,比如:内存分页管理、保护模式切换等

当一个进程运行时,CPU 的这些寄存器会被填充上与该进程相关的临时数据:

- 有的寄存器(如:eflags)用于标记数据运算是否出现溢出、浮点数计算是否有误

- 有的(如:PC)指明代码的执行起点

- 还有的可能指向 PCB 或其他关键数据结构,协助 CPU 与操作系统配合完成进程管理

这些寄存器就像 CPU 的

"临时工作台",实时保存着进程运行中的关键信息,确保指令能连续、正确地执行。

小故事:厨师做饭

想象一个顶尖

厨师(CPU)在厨房(计算机)里做一道菜(执行一个程序)

- 菜谱:放在书架上的

一本烹饪书(内存),里面记录了做菜的所有步骤和原料清单(程序指令和数据)- 工作台:厨师面前的

一张很小的操作台(寄存器)- 冰箱/仓库:厨房里的

大型储物区(硬盘),存放着所有食材

4. 进程如何进行切换?

4.1:小故事:学生当兵

你是一名大学生,某天偶然看到学校附近在招募大学生士兵,政策是服役一年后可以返校继续完成学业。你平时身材高高壮壮,外形也还算周正,抱着试试看的心态报了名,没想到顺利通过了选拔。

这时候你要是头脑一热,直接一脚踹开宿舍门对舍友喊:"兄弟们拜拜了,我现在就去当兵,明年见!",就这么不管不顾地走了, 那可就麻烦了。

等一年后退伍返校,大概率会收到学校的退学通知 ------ 毕竟服役的这一年里,上课点名每次都没到,也没参加期末考试,一学年下来挂科累积了二十多门,学校按规定只能作退学处理。

所以,你正确的做法是:通过选拔后,第一时间找到辅导员申请 "保留学籍",这一步才是重中之重。辅导员核实情况后,第二天会给你一个厚实的牛皮档案袋,里面装着你的成绩单、课程进度表、学籍信息表等所有和学习相关的材料,并且他会特意叮嘱你:"这个档案你自己收好,退伍回来时再交给我,我帮你恢复学籍。"

做好这些准备,你才能安心去服役。

一年后服役期满返校,你还不能直接走进教室坐下来听课,而是要先拿着档案袋找到辅导员办理学籍恢复手续。因为你入伍前读的是大二上学期,辅导员核对完材料后,会把你安排到该年级的某一个班级里,你要跟着他们继续完成大二后续的课程。

这个生活案例,其实和操作系统里的 "进程切换" 逻辑高度相似,我们可以一一对应来看:

- 学校 → CPU:是 "执行任务" 的核心载体(学校承载学习任务,CPU 承载进程执行)

- 辅导员 → 进程调度器:负责 "

资源协调与状态管理"(辅导员管理学籍,调度器管理进程)- 你(学生) → 进程:是 "被调度的任务主体"(学生完成学习任务,进程完成计算任务)

- 学籍档案袋 → 进程上下文:包含任务执行的全部关键信息(档案袋装学习记录,上下文装寄存器数据、PCB 信息等)

- 申请保留学籍 → 保存进程上下文:任务暂停前,先将关键状态信息(学习档案/寄存器数据)保存起来

- 去服兵役 → 进程被剥离 CPU:任务(学习/进程执行)暂时停止,让出核心载体(学校/CPU)

- 返校恢复学籍、续读课程 → 恢复进程上下文:重新加载保存的状态信息(档案袋/上下文),让任务从暂停点继续执行

通过这个类比就能清晰理解:

进程切换不是 "直接停、直接启",而是

先 "保存状态",再 "让出资源",最后 "恢复状态续跑"------ 就像学生入伍前要先保留学籍,回来后才能无缝衔接学业一样。

4.2:真实具体的切换流程

比如说现在进程 A 正在 CPU 上执行,已经运行到代码的第 100 行,它基于原始数据 4 和 6,计算得出了结果 10

此时,CPU 的各个寄存器里都保存着与进程 A 相关的各类数据:

- 程序计数器记录着下一条要执行的指令地址

- 通用寄存器存储着临时运算值

- ......

这些 CPU 寄存器内的全部数据,我们称之为当前进程的硬件上下文数据

当进程 A 的时间片耗尽时,不能直接就让它退出 CPU。

- 操作系统会先把 CPU 寄存器中进程 A 的硬件上下文数据,完整地保存到进程 A 的 PCB(进程控制块) 里

- 保存好后,再把进程 A 重新放入就绪队列的末尾,让它等待下一次被调度执行的机会

接着操作系统会选择进程 B,把它调度到 CPU 上运行。

- 此时进程 B 会用自身的硬件上下文数据,覆盖 CPU 寄存器中原有的进程 A 的数据,然后开始执行自己的代码

- 运行一段时间后,进程 B 的时间片也用完了,同样要进行上下文保存操作 ------ 将 CPU 寄存器里进程 B 的硬件上下文数据保存到它的 PCB 中,之后进程 B 也被放回就绪队列

如果之后需要再次调度进程 A 执行,也不能直接把它放到 CPU 上。

- 而是要先从进程 A 的 PCB 中,把之前保存的硬件上下文数据,重新恢复到 CPU 的寄存器里

- 这样一来,进程 A 就能从之前被暂停的位置(代码第 100 行执行完、计算结果为 10 的状态),继续往后运行了

由此可见 :进程切换最核心的操作,就是对当前进程硬件上下文数据(即 CPU 内寄存器的内容)的保存与恢复

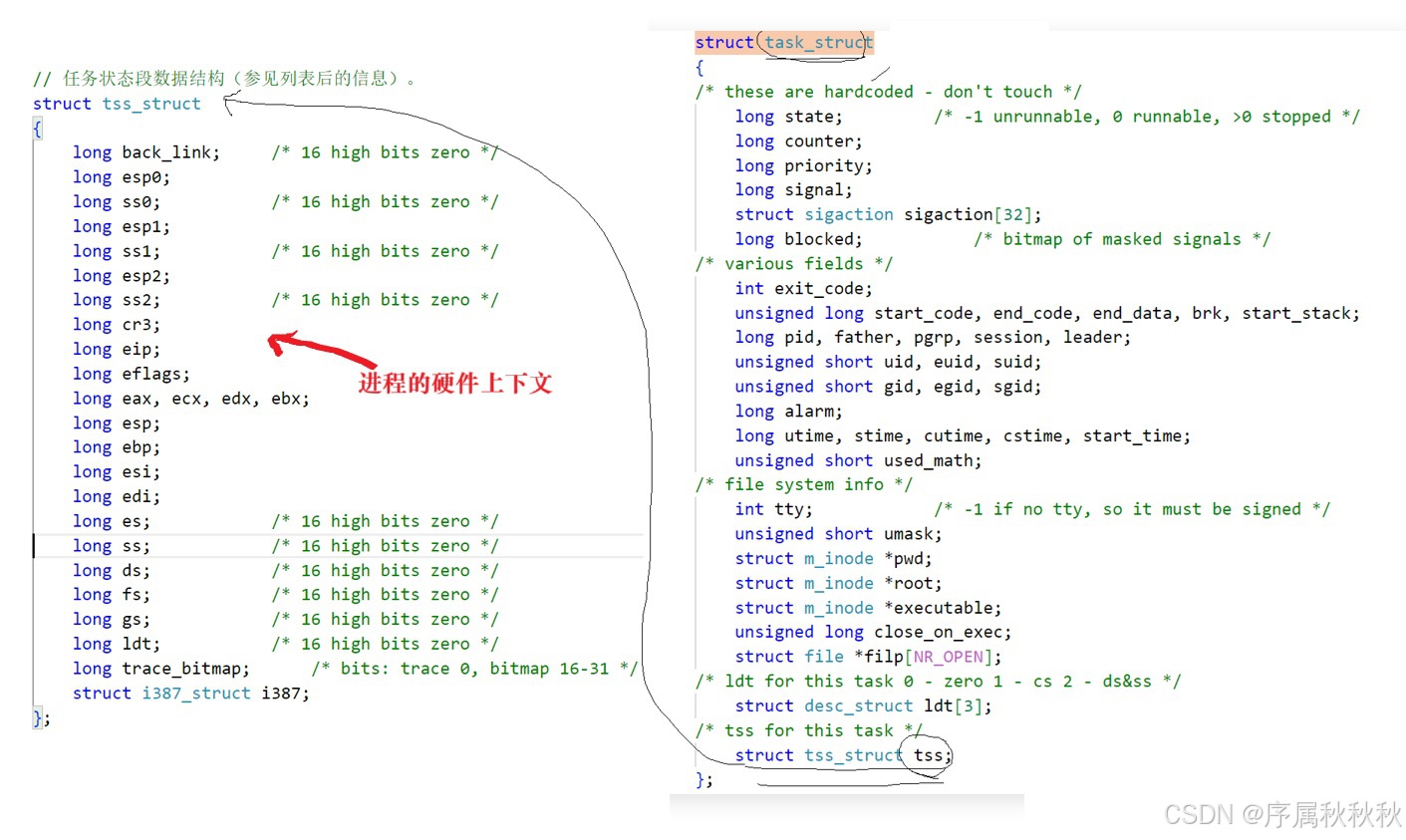

4.3:进程的硬件上下文存放在......

在早期的操作系统设计中,任务状态段(TSS,Task State Segment) 承担的核心角色,其实就是存储进程的硬件上下文 ------ 也就是说,进程运行时 CPU 寄存器里的所有临时数据(如:程序计数器、通用寄存器、状态寄存器等),都会被保存到对应的 TSS 对象中。

- 如果将所有硬件上下文数据都塞进进程控制块(

task_struct)里,会导致task_struct的体积变得异常庞大task_struct作为描述进程的核心数据结构,每次创建新进程时都需要被分配和初始化,过大的体积会直接增加内存开销,同时拖慢进程创建的速度

因此:为了优化性能、让进程创建更高效,设计就

- 将 "硬件上下文" 这部分数据从task_struct中剥离出来

- 用 TSS 或其他专门的结构来单独存储

这样既精简了

task_struct的结构,又能让硬件上下文的管理更聚焦、更高效。

---------------进程调度---------------

1. 什么是进程的调度?

进程调度:操作系统通过特定策略,决定 "哪个进程能获得 CPU"、"能占用 CPU 多久"、"什么时候把 CPU 让给其他进程" 的管理过程。

- 首先需要回到操作系统的核心矛盾:CPU 是计算机中最核心的硬件资源,但同一时间只能 "专注" 执行一个进程的指令

- 而系统中通常同时存在成百上千个进程(比如:你正在用的浏览器、音乐软件、后台的聊天工具等)

为了让这些进程 "看起来同时运行"、避免 CPU 资源浪费,并且保证系统响应及时,操作系统就需要

一套"合理分配CPU使用权"的机制------ 这就是进程调度它是操作系统实现

"多任务并发"的关键,也是连接"进程管理"与"CPU 硬件"的核心桥梁。

2. Linux中真实进程的调度是什么样的?

一、queue[140](优先级链表数组)

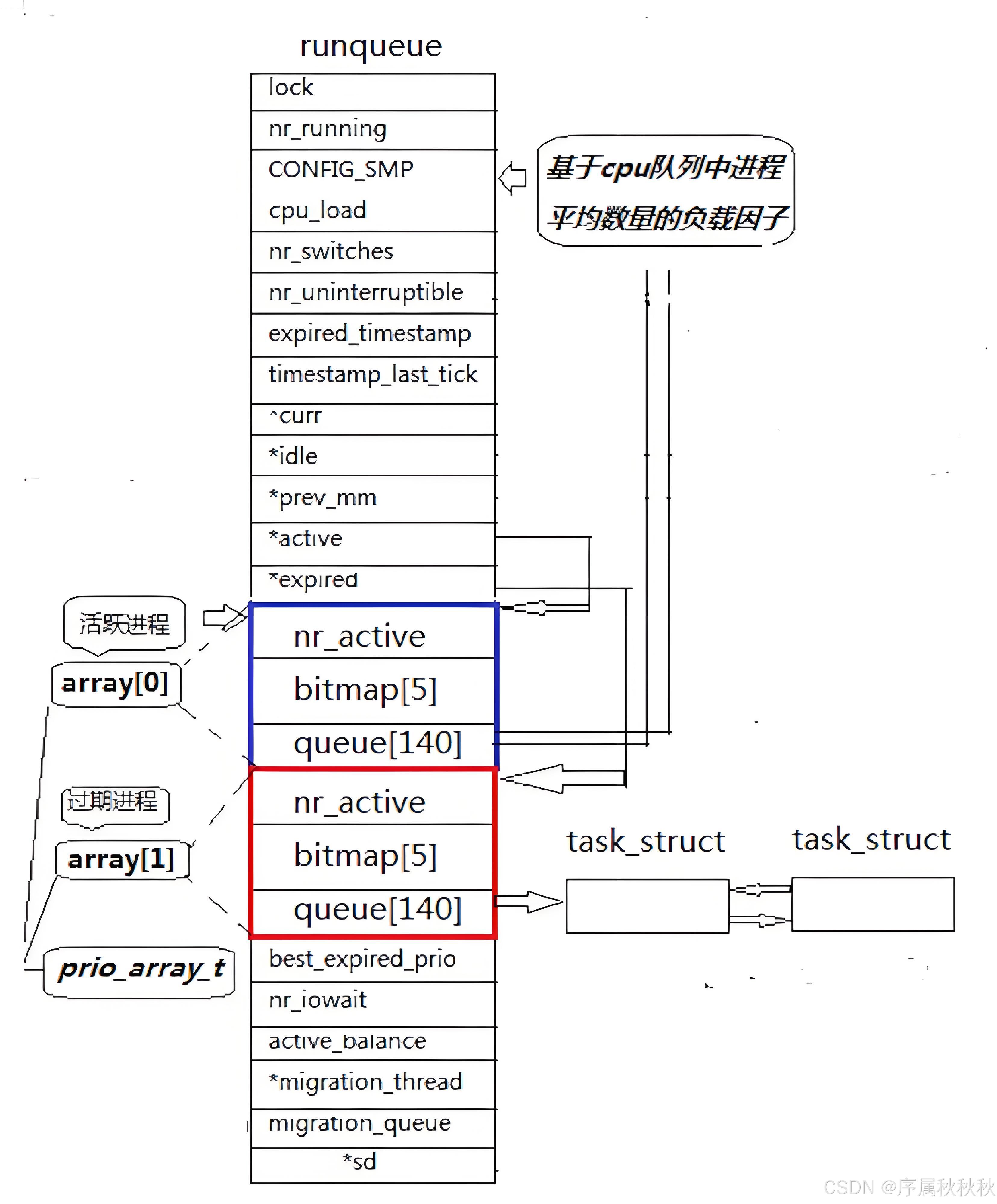

在 Linux 系统的进程调度设计中,通常一个 CPU 核心对应一个独立的 "运行队列"(Runqueue),用于管理该核心上等待调度的进程。

而运行队列中会包含一个关键的数据结构 ------

queue[140],它是理解 Linux 优先级调度的核心。

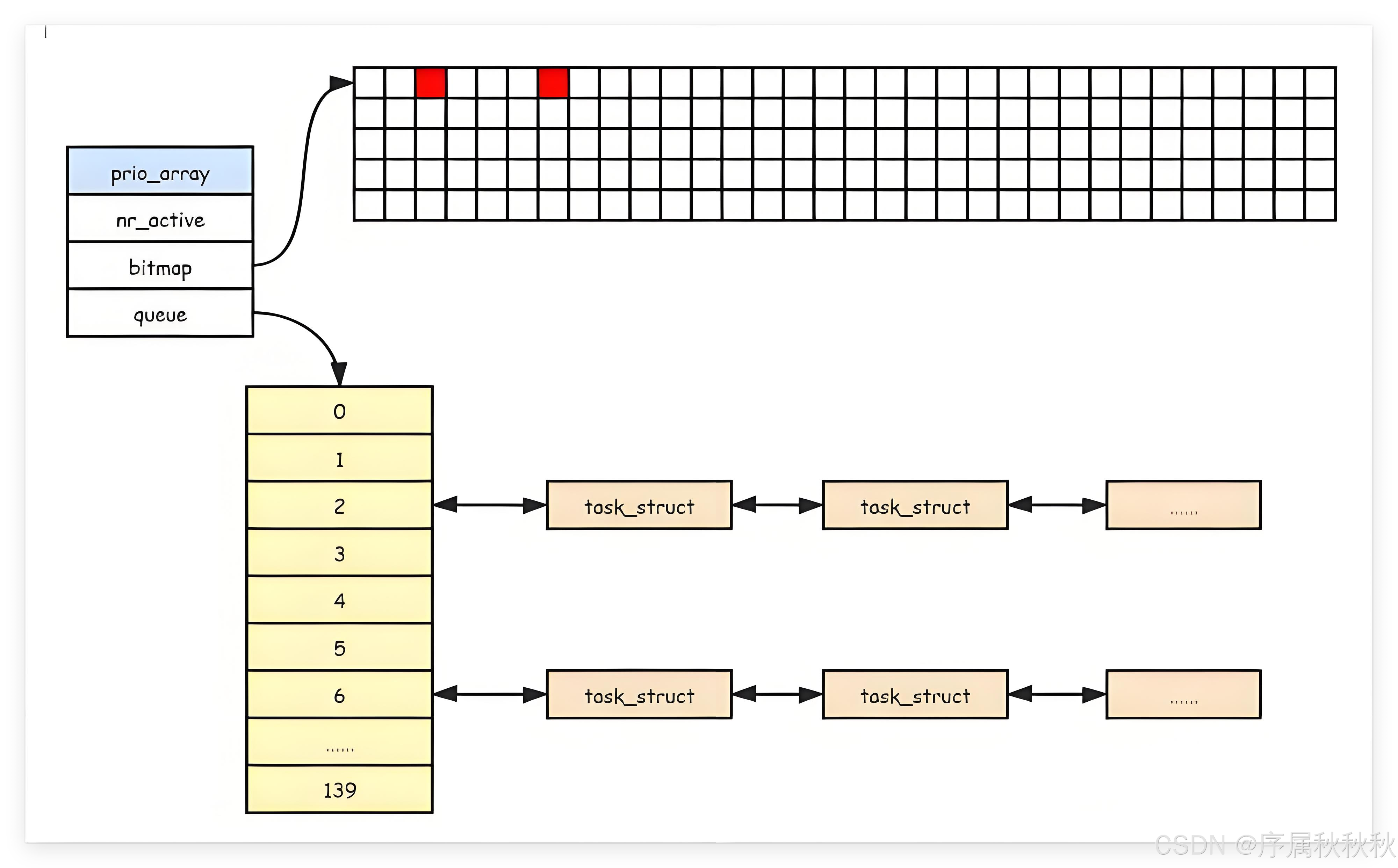

一、queue[140] 是什么?

queue[140]的完整定义是struct task_struct *queue[140],本质是一个 "结构体指针数组":

- 数组的每一个元素(

queue[i])都是一个指针,指向一个struct task_struct(即进程控制块 PCB,描述进程的核心数据,如:PID、状态、优先级等)- 更准确地说,

queue[140]中的每一项对应一个"优先级链表头"------ 相同优先级的进程会被串联成一个链表,而queue[i]就指向该优先级链表的第一个进程

queue(即queue[140])的本质 :是 Linux 运行队列(runqueue)中 按 "进程优先级" 分类的 "链表头数组"它的核心作用是 "归类收纳"------ 把相同优先级的进程,串联成一个双向链表,而queue[i]就指向 "优先级为i的进程链表" 的表头。

二、为什么是 140 项?

queue[140]的长度之所以是 140,核心原因是 Linux 系统将进程优先级划分为 140 个等级(优先级数值越小,优先级越高)这 140 个优先级又进一步分为两大类,对应不同的调度场景:

1. 实时优先级(0~99 级,共 100 个)

- 适用场景:实时进程(工业设备控制、自动驾驶的传感器数据处理、音频视频的实时编码等),这类进程 需要在严格时间内完成的任务

- 核心特点:优先级极高(0 级最高,99 级最低),调度器会优先满足实时进程的 CPU 需求 ------ 只要有实时进程处于就绪态,非实时进程就无法获得 CPU,以此保证 "实时性"

- 对应队列:

queue[0]~queue[99],分别对应 0~99 级实时优先级的进程链表2. 分时优先级(100~139 级,共 40 个)

- 适用场景:用户进程(我们日常使用的浏览器、微信、文档编辑器等),这类进程不需要 "严格实时",但 需要公平分配 CPU 资源

- 核心特点:优先级相对较低(100 级高于 139 级),调度器通过 "时间片轮转" 等策略,让不同分时进程公平分享 CPU,避免某一进程长期独占资源

- 对应队列:

queue[100]~queue[139],分别对应 100~139 级分时优先级的进程链表

简单说:

queue[140]就是 Linux 运行队列中"按优先级分类的进程收纳架":

- 140 个 "格子"(数组项)对应 140 个优先级

- 每个 "格子" 里挂着同优先级的进程链表

调度器调度时,会从优先级最高的非空队列开始,依次选取进程分配 CPU------ 这样既保证了实时进程的时效性,又兼顾了普通进程的公平性。

实时操作系统与分时操作系统的核心区别:上面提到的

"实时优先级"和"分时优先级",本质对应了两种不同的操作系统设计理念这里简单补充两者的核心差异,帮助理解优先级划分的逻辑:

| 维度 | 实时操作系统(RTOS) | 分时操作系统(Time-Sharing OS) |

|---|---|---|

| 核心目标 | 保证关键任务在规定时间内必须完成(时效性) | 让多个用户/进程公平共享 CPU 资源(公平性) |

| 调度特点 | 优先调度实时进程,可抢占非实时进程 | 按时间片轮转或优先级调度,兼顾公平与响应性 |

| 适用场景 | 工业控制、医疗设备、自动驾驶、航空航天 | 个人电脑(Windows/macOS)、服务器(Linux) |

| 失败后果 | 错过时间可能导致严重事故(如:设备失控) | 卡顿或延迟,但不会造成安全问题 |

Linux 系统是 "通用操作系统",同时支持实时进程和普通分时进程 ------ 通过

queue[140]的优先级划分,既能满足少量实时任务的需求,又能保证普通用户进程的公平与流畅,实现 "一机多用" 的灵活性。

二、bitmap[5](优先级位图)

一、遍历queue[140]找进程,时间复杂度太高?

如果只靠

queue[140],调度器每次选进程时,都要从最高优先级(0 级)开始,逐个检查queue[0]、queue[1]...... 直到找到第一个 "非空的链表"------ 这个过程本质是 "遍历数组",最坏情况下要检查 140 次(比如:所有高优先级队列都空,只有queue[139]有进程),时间复杂度是 O ( n ) O(n) O(n)对于需要快速响应的调度器来说, O ( n ) O (n) O(n) 的效率虽然不算差,但仍有优化空间

疑问:能不能不用遍历,直接 "一眼找到" 有进程的最高优先级队列?

这就需要

runqueue中的另一个关键成员:bitmap[5](优先级位图)

二、bitmap[5]如何让查找效率降到 O (1)?

bitmap[5]是专门为"快速定位非空队列"设计的"状态标记工具"1. bitmap[5]的基础属性:为什么是 5 个无符号整型?

- 类型大小:

bitmap是unsigned int(无符号整型)数组,每个unsigned int占 4 字节(32 个比特位)- 总比特位:5 个

unsigned int共占5 × 32 = 160个比特位- 设计逻辑:我们需要标记

queue[140](140 个优先级队列)的 "空/非空" 状态 ------140 个状态需要 140 个比特位,而 160 个比特位刚好能覆盖(多余的 20 个比特位闲置不用,不影响功能)

- 若用 4 个

unsigned int(仅 128 个比特位),128 <140,无法覆盖所有优先级- 若用 6 个(192 个比特位),又会浪费过多内存 ------5 个是 "刚好够用且最省内存" 的选择

2. bitmap[5]的核心作用:比特位与queue[140]一一对应

bitmap的每个比特位,都和queue[140]的下标(即:优先级)一一绑定,比特位的 "0/1" 状态代表对应队列的 "空/非空":

- 若

queue[i]对应的链表有进程(非空),则bitmap中第i个比特位设为 1- 若

queue[i]对应的链表无进程(空),则bitmap中第i个比特位设为 0比如:

queue[62]有进程 →bitmap的第 62 个比特位是 1queue[100]没进程 →bitmap的第 100 个比特位是 0

3. 调度器如何用bitmap快速找进程?

有了

bitmap,调度器找 "最高优先级非空队列" 时,再也不用遍历queue[140],而是通过 "位运算指令" 直接定位第一个为 1 的比特位:

- 操作系统内核会调用专门的位运算接口(比如:x86 架构的

bsf指令,即 "Bit Scan Forward",从低位到高位扫描第一个为 1 的比特位)- 这个指令能在 "一个 CPU 周期" 内找到目标比特位,进而确定对应的优先级

i,再直接通过queue[i]拿到该优先级的进程链表- 整个查找过程的时间复杂度,从原来的 O (140)(遍历数组),降为O(1)(单次位运算)

三、总结:queue与bitmap的配合逻辑

queue[140]是 "按优先级分类的收纳架",负责归类进程

bitmap[5]是 "收纳架的状态指示灯",负责标记哪个收纳架有进程两者配合,让调度器实现了

"高效归类 + 快速查找":

- 进程入队:按优先级

i,直接挂到queue[i]的链表,并将bitmap第i位设为 1- 进程出队(调度):用位运算扫描

bitmap,找到第一个为 1 的比特位,直接定位到最高优先级的queue[i],取链表头的进程执行通过

bitmap,将查找最高优先级队列的时间复杂度从 O ( n ) O (n) O(n) 降为 O ( 1 ) O (1) O(1),保证调度器的快速响应。

三、nr_active(就绪进程计数)

在 Linux 运行队列(runqueue)的设计中:

- 除了

queue[140](优先级链表数组)和bitmap[5](优先级位图)- 还有一个关键的计数变量 ------

nr_active它的核心作用是 统计当前运行队列中处于 "就绪态" 的进程总数(即:所有

queue[i]链表中,可被调度执行的进程总和)

这个变量看似简单,却能在调度器工作的第一步起到 "快速预检" 的作用,大幅减少不必要的操作。

当调度器需要挑选进程分配 CPU 时,并不会直接去扫描

bitmap或queue数组,而是先检查nr_active的值:

- 如果nr_active == 0 :说明当前运行队列中没有任何就绪态进程,CPU 暂时没有可执行的任务(此时调度器可能会让 CPU 进入空闲状态,或调度内核的空闲进程

idle)- 如果nr_active > 0 :才证明有进程在等待 CPU,此时调度器再通过

bitmap查找 "最高优先级的非空队列"------ 也就是我们之前说的,用位运算定位bitmap中第一个为 1 的比特位,进而找到对应的queue[i]链表,最终从链表中选取进程执行

简单来说 :

nr_active就像运行队列的 "总开关指示灯":

- 先看灯亮不亮(

nr_active是否大于 0),亮了再去细找具体的 "待执行进程"(通过bitmap和queue)- 避免了 "队列本为空,却还要扫描位图" 的无效操作,进一步优化了调度器的工作效率

四、*active 和 *expired(调度队列池指针)

这时候可能有小伙伴会产生疑问:

如果按照之前的调度逻辑,假设有两个进程,优先级分别是 60(高优先级)和 99(低优先级)

其中 60 号进程是一个死循环 ------ 当它的时间片耗尽,从 CPU 上剥离后,因为死循环需要持续执行,所以还得重新回到就绪队列等待调度

这时候问题就来了:60 号进程会被放回优先级 60 的链表末尾,而它的优先级又比 99 号高,那 99 号进程岂不是永远抢不到 CPU,一直处于 "饥饿" 状态?

为了解决

"低优先级进程饥饿"的问题,Linux 的运行队列(runqueue)设计了一个关键优化 ------引入 "双队列机制"

- 在 runqueue 内部,不再是单份的

queue[140],而是有两份完全相同的 "优先级调度单元"- 每个单元都包含

nr_active(就绪进程计数)、bitmap[5](优先级位图)和queue[140](优先级链表数组)这三个核心成员具体实现上:

- 内核先定义了一个专门的结构体

rqueue_elem(可理解为 "优先级队列单元"),结构体内部就封装了这三个成员- 接着在 runqueue 里定义一个

rqueue_elem类型的数组prio_array[2]------ 这就相当于创建了两个独立的 "调度队列池"

同时,runqueue 里还会定义两个指针,用来管理这两个队列池:

struct rqueue_elem *active:指向当前 "正在调度的队列池"(简称 active 队列),调度器只会从这个队列池里挑选进程struct rqueue_elem *expired:指向 "已调度过、暂时待激活的队列池"(简称 expired 队列),用来存放 "时间片耗尽后重新入队的进程"初始状态下:

active = &prio_array[0](active 队列指向第一个队列池,里面存放初始就绪进程)expired = &prio_array[1](expired 队列指向第二个队列池,初始为空)

双队列如何解决 "低优先级进程饥饿"?

回到之前 60 号和 99 号进程的例子,双队列机制会这样工作:

- 初始调度阶段:

- 60 号和 99 号进程都在 active 队列中 ------ 因为 60 号优先级更高,调度器会优先调度它

- 当 60 号的时间片耗尽后,不会再放回 active 队列,而是被链入 expired 队列中优先级 60 的链表

- 队列动态变化:

- 之后调度器继续从 active 队列挑选进程(此时 99 号进程还在 active 队列中)

- 当 active 队列中的 99 号进程被调度、时间片耗尽后,同样会被放入 expired 队列

- 避免插队:

- 整个过程中,所有 "时间片耗尽的进程" 都会被转移到 expired 队列,active 队列中的进程只会越来越少,不会有 "高优先级进程重新插队" 的情况

- 这就保证了 active 队列里的低优先级进程(比如:99 号)一定能等到被调度的机会,不会被高优先级进程长期压制

- 队列切换(swap):

- 当 active 队列中的所有进程都被调度过(即

active->nr_active == 0,active 队列空了),调度器会执行一次简单的 "指针交换"- 让

active指向原本的 expired 队列(此时 expired 队列里已经存满了之前转移过来的进程),让expired指向原本空掉的 active 队列

这样一来:

- 原本的 expired 队列就变成了新的 "活跃调度队列",调度器继续从新的 active 队列中挑选进程

- 而空掉的队列则作为新的 expired 队列,等待接收后续 "时间片耗尽的进程"

通过这种 "双队列交替激活" 的机制,既能保证高优先级进程的优先执行,又能避免低优先级进程永远得不到调度的 "饥饿问题",实现了调度的公平性。

-------补充-------

在 Linux 的运行队列(runqueue,常简称为 rq)中:

nr_running、cpu_load、nr_switches是三个核心的状态统计变量 ,分别用于记录 CPU 调度的关键信息,帮助操作系统感知负载、优化调度策略

(1)nr_runing

nr_running:当前 CPU 的 "就绪进程数"

- 含义:记录当前运行队列中,处于就绪态的进程总数(即:已经准备好、等待 CPU 执行的进程数量,不包含处于阻塞态的进程)

- 作用:是操作系统判断 "CPU 是否繁忙" 的最直接指标

- 若 nr_running = 0:说明当前 CPU 没有待执行的就绪进程,会调度 "空闲进程(idle)",让 CPU 进入低功耗状态

- 若 nr_running > 1:说明有多个进程在抢 CPU,调度器需要按 优先级/时间片 策略分配资源,避免进程饥饿

- 举例:你同时开着浏览器(1 个进程)、微信(1 个进程)、音乐软件(1 个进程),且三者都处于就绪态,此时该 CPU 的

nr_running就是 3

(2)cpu_load

cpu_load:当前 CPU 的 "负载统计"

- 含义:记录一段时间内(通常是 1 分钟、5 分钟、15 分钟),CPU 上 "处于就绪态或运行态的进程总数的平均值",反映 CPU 的 "长期繁忙程度"(区别于

nr_running的 "瞬时值")- 作用:帮助操作系统做 "全局调度决策"

- 若 A CPU 的

cpu_load远高于 B CPU,调度器会把 A CPU 上的部分进程迁移到 B CPU,避免单 CPU 过载- 对用户而言,通过

top或uptime命令看到的 "CPU 负载值"(如:load average: 1.2, 0.8, 0.6),核心数据就来自cpu_load- 特点:是 "平均值",能反映 CPU 的负载趋势 ------ 比如:1 分钟负载 1.2,说明最近 1 分钟内,CPU 平均有 1.2 个进程在 等待/执行(0.2 是进程等待的累积体现)

(3)nr_swithes

nr_switches:当前 CPU 的 "进程切换次数"

- 含义:记录从 CPU 启动至今(或某个统计周期内),发生 "进程上下文切换" 的总次数(包括 "主动切换" 和 "被动切换")

- 作用:用于评估 "调度开销" 和 "系统响应性"

- 若

nr_switches过高:说明 CPU 大部分时间在 "保存/恢复 进程上下文",而非执行进程任务,会导致系统效率下降(常见于进程数量过多的场景)- 若

nr_switches过低:可能说明 CPU 长期被单个进程占用(如:死循环高优先级进程),需检查调度策略是否合理- 举例:CPU 先执行进程 A(时间片到后切换)→ 执行进程 B(B 阻塞后切换)→ 再执行进程 A,这一过程会触发 2 次切换,

nr_switches就会 + 2

一句话总结三者关系:

nr_running:看 "当下有多少进程等 CPU"(瞬时)cpu_load:看 "最近 CPU 平均有多忙"(趋势)nr_switches:看 "CPU 在进程间切换了多少次"(开销)三者共同构成了 CPU 调度的 "状态仪表盘",帮助操作系统平衡效率与公平性。