上节我们解析了卷积层的原理,现在我们看看它的实际应用。由于卷积神经网络的设计是用于探索图像数据,本节我们将以图像为例。

1. 互相关运算

严格来说,卷积层是个错误的叫法,因为它所表达的运算其实是互相关运算(cross-correlation),而不是卷积运算。 根据 6.1节中的描述,在卷积层中,输入张量和核张量通过互相关运算产生输出张量。

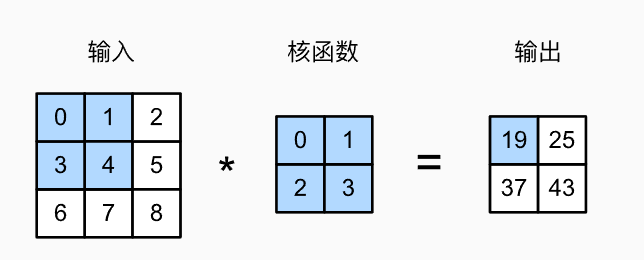

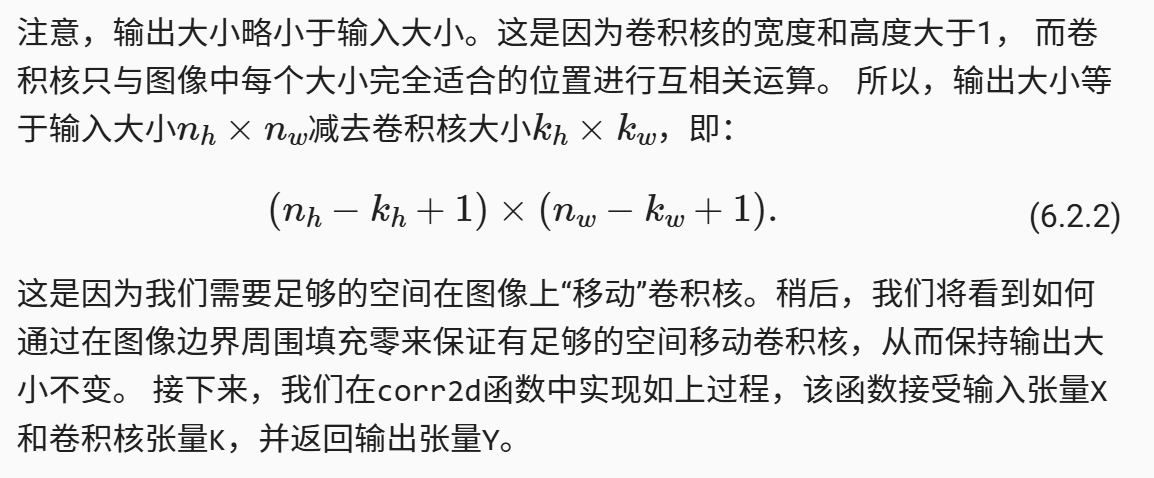

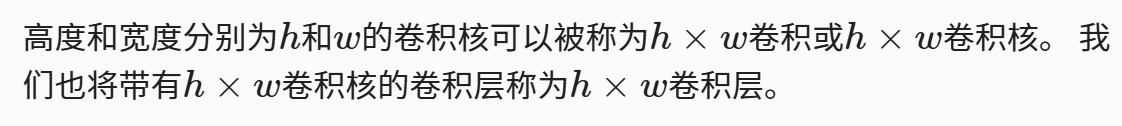

首先,我们暂时忽略通道(第三维)这一情况,看看如何处理二维图像数据和隐藏表示。在 图6.2.1中,输入是高度为3、宽度为3的二维张量(即形状为3x3)。

卷积核的高度和宽度都是2,而卷积核窗口(或卷积窗口)的形状由内核的高度和宽度决定(即2x2)。

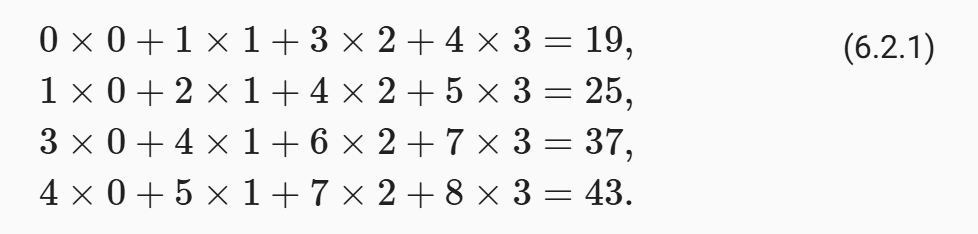

图6.2.1 二维互相关运算。阴影部分是第一个输出元素,以及用于计算输出的输入张量元素和核张量元素:

在二维互相关运算中,卷积窗口从输入张量的左上角开始,从左到右、从上到下滑动。当卷积窗口滑动到新一个位置时,包含在该窗口中的部分张量与卷积核张量进行按元素相乘,得到的张量再求和得到一个单一的标量值,由此我们得出了这一位置的输出张量值。

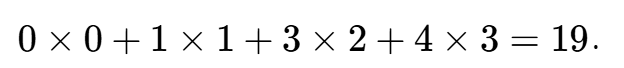

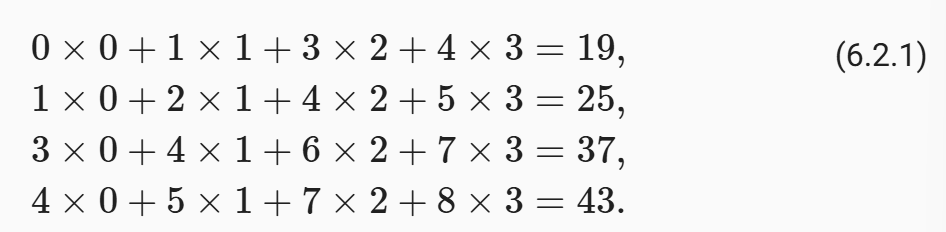

在如上例子中,输出张量的四个元素由二维互相关运算得到,这个输出高度为2、宽度为2,如下所示:

import torch

from torch import nn

from d2l import torch as d2l

def corr2d(X, K): #@save

"""计算二维互相关运算

Args:

X: 输入张量,形状为(高度, 宽度)

K: 卷积核张量,形状为(高度, 宽度)

Returns:

Y: 输出张量,形状为(X.shape[0]-K.shape[0]+1, X.shape[1]-K.shape[1]+1)

"""

# 获取卷积核的高度和宽度

h, w = K.shape

# 初始化输出张量Y,其形状根据输入和卷积核大小计算得出

# 高度方向: X.shape[0] - h + 1

# 宽度方向: X.shape[1] - w + 1

Y = torch.zeros((X.shape[0] - h + 1, X.shape[1] - w + 1))

# 遍历输出张量的每一个位置

for i in range(Y.shape[0]): # 遍历高度维度

for j in range(Y.shape[1]): # 遍历宽度维度

# 计算当前位置的输出值:

# 1. 从输入X中提取与卷积核相同大小的子区域: X[i:i+h, j:j+w]

# 2. 将该子区域与卷积核K逐元素相乘

# 3. 对相乘结果求和,得到当前位置的输出值

Y[i, j] = (X[i:i + h, j:j + w] * K).sum()

# 返回计算结果

return Y通过 图6.2.1的输入张量X和卷积核张量K,我们来验证上述二维互相关运算的输出。

# 创建一个3x3的输入张量X,包含从0.0到8.0的9个元素

X = torch.tensor([[0.0, 1.0, 2.0], [3.0, 4.0, 5.0], [6.0, 7.0, 8.0]])

# 张量X的内容:

# [[0., 1., 2.],

# [3., 4., 5.],

# [6., 7., 8.]]

# 创建一个2x2的卷积核张量K

K = torch.tensor([[0.0, 1.0], [2.0, 3.0]])

# 张量K的内容:

# [[0., 1.],

# [2., 3.]]

# 调用corr2d函数计算X和K的二维互相关运算

corr2d(X, K)

# 计算过程:

# 1. 输出形状:根据公式 (3-2+1, 3-2+1) = (2, 2)

# 2. 计算每个输出元素:

# Y[0,0] = X[0:2, 0:2] * K 的和 = [[0.,1.],[3.,4.]] * [[0.,1.],[2.,3.]] = (0 * 0 + 1 * 1 + 3 * 2 + 4 * 3) = 0+1+6+12 = 19.0

# Y[0,1] = X[0:2, 1:3] * K 的和 = [[1.,2.],[4.,5.]] * [[0.,1.],[2.,3.]] = (1 * 0 + 2 * 1 + 4 * 2 + 5 * 3) = 0+2+8+15 = 25.0

# Y[1,0] = X[1:3, 0:2] * K 的和 = [[3.,4.],[6.,7.]] * [[0.,1.],[2.,3.]] = (3 * 0 + 4 * 1 + 6 * 2 + 7 * 3) = 0+4+12+21 = 37.0

# Y[1,1] = X[1:3, 1:3] * K 的和 = [[4.,5.],[7.,8.]] * [[0.,1.],[2.,3.]] = (4 * 0 + 5 * 1 + 7 * 2 + 8 * 3) = 0+5+14+24 = 43.0

#

# 预期输出:

# tensor([[19., 25.],

# [37., 43.]])

tensor([[19., 25.],

[37., 43.]])2. 卷积层

卷积层对输入和卷积核权重进行互相关运算,并在添加标量偏置之后产生输出。

所以,卷积层中的两个被训练的参数是卷积核权重和标量偏置。 就像我们之前随机初始化全连接层一样,在训练基于卷积层的模型时,我们也随机初始化卷积核权重。

基于上面定义的corr2d函数实现二维卷积层。

在__init__构造函数中,将weight和bias声明为两个模型参数。

前向传播函数调用corr2d函数并添加偏置。

# 定义一个二维卷积层类,继承自PyTorch的nn.Module基类

class Conv2D(nn.Module):

# 初始化方法,参数kernel_size指定卷积核的尺寸(如(3,3))

def __init__(self, kernel_size):

# 调用父类nn.Module的初始化方法

super().__init__()

# 将权重weight注册为模型参数,使用随机初始化

# nn.Parameter表示这个张量是模型需要学习的参数

# torch.rand(kernel_size)生成指定大小的随机张量(值在0-1之间)

self.weight = nn.Parameter(torch.rand(kernel_size))

# 将偏置bias注册为模型参数,初始化为0

# 这里使用torch.zeros(1)创建一个值为0的单元素张量

self.bias = nn.Parameter(torch.zeros(1))

# 定义前向传播方法,描述数据如何通过该层

def forward(self, x):

# 计算输入x与权重weight的二维互相关运算

# 然后加上偏置bias(会进行广播,自动扩展到与输出相同形状)

return corr2d(x, self.weight) + self.bias

3. 图像中目标的边缘检测

如下是卷积层的一个简单应用:通过找到像素变化的位置,来检测图像中不同颜色的边缘。

首先,我们构造一个 6x8 像素的黑白图像。中间四列为黑色(0),其余像素为白色(1)。

X = torch.ones((6, 8))

X[:, 2:6] = 0

X

tensor([[1., 1., 0., 0., 0., 0., 1., 1.],

[1., 1., 0., 0., 0., 0., 1., 1.],

[1., 1., 0., 0., 0., 0., 1., 1.],

[1., 1., 0., 0., 0., 0., 1., 1.],

[1., 1., 0., 0., 0., 0., 1., 1.],

[1., 1., 0., 0., 0., 0., 1., 1.]])接下来,我们构造一个高度为1、宽度为2的卷积核K。当进行互相关运算时,如果水平相邻的两元素相同,则输出为零,否则输出为非零。

K = torch.tensor([[1.0, -1.0]])现在,我们对参数X(输入)和K(卷积核)执行互相关运算。 如下所示,输出Y中的1代表从白色到黑色的边缘,-1代表从黑色到白色的边缘,其他情况的输出为0。

Y = corr2d(X, K)

Y

tensor([[ 0., 1., 0., 0., 0., -1., 0.],

[ 0., 1., 0., 0., 0., -1., 0.],

[ 0., 1., 0., 0., 0., -1., 0.],

[ 0., 1., 0., 0., 0., -1., 0.],

[ 0., 1., 0., 0., 0., -1., 0.],

[ 0., 1., 0., 0., 0., -1., 0.]])4. 学习卷积核

如果我们只需寻找黑白边缘,那么以上[1, -1]的边缘检测器足以。然而,当有了更复杂数值的卷积核,或者连续的卷积层时,我们不可能手动设计滤波器。那么我们是否可以学习由X生成Y的卷积核呢?

现在让我们看看是否可以通过仅查看"输入-输出"对来学习由X生成Y的卷积核。

我们先构造一个卷积层,并将其卷积核初始化为随机张量。

接下来,在每次迭代中,我们比较Y与卷积层输出的平方误差,然后计算梯度来更新卷积核。

为了简单起见,我们在此使用内置的二维卷积层,并忽略偏置。

# 构造一个二维卷积层,它具有1个输出通道和形状为(1,2)的卷积核

# nn.Conv2d是PyTorch内置的二维卷积层类

# 参数说明:

# 1: 输入通道数(灰度图像,单通道)

# 1: 输出通道数(单通道输出)

# kernel_size=(1, 2): 卷积核尺寸为1×2(高度×宽度)

# bias=False: 不使用偏置项

conv2d = nn.Conv2d(1, 1, kernel_size=(1, 2), bias=False)

# 这个二维卷积层使用四维输入和输出格式(批量大小、通道、高度、宽度),

# 其中批量大小和通道数都为1

# 将输入X从6×8的二维张量重塑为四维张量(1, 1, 6, 8)

# 格式含义:(批量大小=1, 通道数=1, 高度=6, 宽度=8)

X = X.reshape((1, 1, 6, 8))

# 将目标输出Y重塑为四维张量(1, 1, 6, 7)

# 由于使用1×2的卷积核,输出宽度会减少1(从8变为7)

Y = Y.reshape((1, 1, 6, 7))

# 设置学习率为0.03

lr = 3e-2 # 学习率

# 进行10次训练迭代

for i in range(10):

# 前向传播:通过卷积层计算预测输出

Y_hat = conv2d(X)

# 计算损失:使用均方误差损失函数

# (Y_hat - Y) ** 2 计算每个元素的平方误差

l = (Y_hat - Y) ** 2

# 清零梯度:在每次反向传播前清零累积的梯度

conv2d.zero_grad()

# 反向传播:计算损失相对于所有可学习参数的梯度

# 使用.sum()将损失张量转换为标量,然后调用.backward()计算梯度

l.sum().backward()

# 迭代卷积核:使用梯度下降更新卷积核权重

# conv2d.weight.grad包含权重的梯度

# lr * conv2d.weight.grad是梯度乘以学习率

# conv2d.weight.data[:] -= ... 表示原地更新权重数据

conv2d.weight.data[:] -= lr * conv2d.weight.grad

# 每两次迭代打印一次损失

if (i + 1) % 2 == 0:

# 打印当前迭代次数和总损失值(保留3位小数)

print(f'epoch {i+1}, loss {l.sum():.3f}')这段代码演示了如何使用PyTorch内置的nn.Conv2d卷积层进行简单的训练过程:

-

创建卷积层:使用1×2的卷积核,不包含偏置项

-

数据准备:将输入和目标输出重塑为四维格式(批量大小、通道数、高度、宽度)

-

训练循环:进行10次迭代训练

-

前向传播:计算卷积层的输出

-

损失计算:使用均方误差作为损失函数

-

反向传播:计算梯度并更新卷积核权重

-

进度监控:每两次迭代打印一次损失值

epoch 2, loss 6.422

epoch 4, loss 1.225

epoch 6, loss 0.266

epoch 8, loss 0.070

epoch 10, loss 0.022

在10次迭代之后,误差已经降到足够低。现在我们来看看我们所学的卷积核的权重张量。

conv2d.weight.data.reshape((1, 2))

tensor([[ 1.0010, -0.9739]])细心的读者一定会发现,我们学习到的卷积核权重非常接近我们之前定义的卷积核K。

解释一下conv2d.weight.data = conv2d.weight.data - (lr * conv2d.weight.grad)

python

conv2d.weight.data[:] -= lr * conv2d.weight.grad这行代码是手动实现梯度下降算法来更新卷积核权重的核心语句。让我们将其分解为几个部分:

conv2d.weight

- 这是卷积层的权重参数(即卷积核本身)

- 在PyTorch中,所有继承自

nn.Module的层,其可学习参数都是nn.Parameter类型 - 对于这个1×2的卷积核,

weight的形状是(1, 1, 1, 2)(输出通道数, 输入通道数, 高度, 宽度)

.data

weight.data获取的是参数的实际数值张量(不包含梯度计算图信息)- 使用

.data意味着我们直接操作参数的数值,而不是通过PyTorch的自动微分系统

[:]

- 这是Python的切片语法,表示"选择所有元素"

- 在这里,它确保我们是在原地修改权重张量的值,而不是创建一个新的张量

- 这种写法保持了原始张量的身份和内存位置

-=

-

这是减法和赋值复合运算符 ,等价于:

pythonconv2d.weight.data = conv2d.weight.data - (lr * conv2d.weight.grad) -

但使用

-=更高效,因为它进行原地操作

lr

- 学习率(learning rate),这里为0.03

- 控制每次参数更新的步长大小

- 是梯度下降算法中的超参数

conv2d.weight.grad

- 这是权重参数的梯度(偏导数)

- 在调用

l.sum().backward()后,PyTorch会自动计算并存储这个梯度 - 梯度表示损失函数相对于该参数的变化率(即"最陡上升方向")

整体含义

这行代码执行了梯度下降更新规则:

新权重 = 旧权重 - 学习率 × 梯度

用数学公式表示:

Wnew=Wold−η⋅∂L∂WW_{\text{new}} = W_{\text{old}} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial W}Wnew=Wold−η⋅∂W∂L

其中:

- WWW 是权重参数

- η\etaη 是学习率(lr)

- ∂L∂W\frac{\partial L}{\partial W}∂W∂L 是损失函数对权重的梯度(conv2d.weight.grad)

为什么需要这样写?

-

手动优化 :这里没有使用PyTorch内置的优化器(如

torch.optim.SGD),而是手动实现更新规则 -

原地操作 :使用

[:]和-=确保在原地修改权重值,保持张量的身份 -

分离计算图 :通过操作

.data,我们避免了创建新的计算图节点,这对于这种简单的手动更新是合适的

对比标准做法

在更复杂的网络中,通常使用优化器:

python

# 标准做法(不是这里的代码)

optimizer = torch.optim.SGD(conv2d.parameters(), lr=lr)

optimizer.zero_grad()

l.sum().backward()

optimizer.step() # 自动执行所有参数的更新而这里的代码相当于手动实现了optimizer.step()的功能,但只针对这一个特定的权重参数。

总结

这行代码是神经网络训练的核心:根据损失函数的梯度方向,以学习率控制的步长,更新模型参数,使损失函数值减小。这是深度学习模型能够从数据中学习的基本机制。

5. 互相关和卷积

核心内容整理

-

运算上的区别

- 互相关运算:是卷积神经网络中实际执行的操作。如图6.2.1所示,它直接将卷积核在输入上滑动并计算元素乘机和。

- 严格卷积运算 :为了得到严格的数学卷积输出,需要先将卷积核在水平和垂直方向上进行翻转,然后再执行与互相关相同的滑动乘加操作。

-

为何在深度学习中效果等价

- 图片中的关键论点是:因为卷积核的权重是从数据中学习得到的,而不是人为预先设定的固定值。

- 假设一个网络通过互相关运算学习到了一个最优的卷积核 K。

- 如果这个网络改而执行严格的卷积运算,它最终会学习到另一个卷积核 K' 。这个 K' 将会是 K 经过水平和垂直翻转后的结果。

- 因此,无论是用 K 执行互相关运算,还是用翻转后的 K' 执行严格的卷积运算,最终的输出结果是完全相同的。学习过程会自动补偿这两种运算方式之间的差异。

-

术语上的约定俗成

- 尽管存在上述技术区别,但为了与绝大多数深度学习文献和框架(如PyTorch、TensorFlow)的标准术语保持一致 ,人们普遍将层中执行的"互相关运算"直接称为卷积运算。

- 同样,我们也习惯地将卷积核张量中的可学习参数称为权重(weights)。

总结说明

虽然数学定义上"互相关"与"卷积"不同 (差一个翻转核的步骤),但在卷积神经网络(CNN)的实践应用中,二者可以视为等价的。其根本原因在于卷积核的可学习性使得网络能够自适应地调整参数,从而使得两种运算方式所能达到的最终效果完全一致。

因此,在深度学习领域,"卷积层"实际上执行的是"互相关"操作,这是一种普遍且被接受的术语简化。

6. 特征映射和感受野

- 特征映射(Feature Map)

卷积层的输出被称为"特征映射"。这是因为:

- 它是一个映射:它将输入数据(如图像)从一个空间维度转换到了另一个(可能不同的)空间维度。

- 它包含特征 :输出值(如图6.2.1中的19, 25, 37, 43)不是简单的像素值,而是输入中某种特定特征(如边缘、角点、纹理)的强度响应 。卷积核(如

[[0,1],[2,3]])可以看作是一个特征检测器。

因此,特征映射 可以理解为一张"图",这张图标识了原始输入中哪些位置存在由卷积核所定义的特定特征。

- 感受野(Receptive Field)

这是理解卷积神经网络层次结构最重要的概念之一。

- 定义 :对于网络中任意一个元素(例如特征映射中的一个值),它的感受野指的是所有可能影响其计算结果的输入层元素(像素)所覆盖的区域。

- 示例解析 :

- 第一层感受野 :在图6.2.1中,输出值

19是由输入中一个2x2的区域([[0,1],[3,4]])与卷积核计算得出的。因此,值19的感受野就是输入上的这个2x2区域。 - 深层感受野 :图片接着假设我们将这个2x2的输出(Y)作为第二个卷积层 的输入。如果第二个卷积层使用一个2x2的卷积核,那么它的输出可能只是一个值

z。这个值z是由第一层的输出Y(4个值)计算得来的,而Y的每个值又是由输入的一个2x2区域计算得来的。因此,输出值z的感受野覆盖了最初输入中一个更大的区域(所有9个元素)。

- 第一层感受野 :在图6.2.1中,输出值

- 构建更深网络的意义

最后一个核心结论:通过构建更深的网络(堆叠更多的卷积层),我们可以使深层特征图中的元素拥有更大的感受野。

- 浅层网络:只能捕捉局部的、细节的特征(如小边缘、小色块)。

- 深层网络 :深层中的神经元能够看到输入图像中更大范围的区域,从而能够整合底层信息,检测更复杂、更全局的模式,如物体的部件(眼睛、鼻子)甚至整个物体。

这种感受野随网络深度增加而指数级增大的特性,是卷积神经网络能够有效处理图像理解任务(如分类、检测、分割)的根本原因之一。它使得网络能够从局部到全局、从细节到整体地理解一幅图像。

7. 小结

-

二维卷积层的核心计算是二维互相关运算。最简单的形式是,对二维输入数据和卷积核执行互相关操作,然后添加一个偏置。

-

我们可以设计一个卷积核来检测图像的边缘。

-

我们可以从数据中学习卷积核的参数。

-

学习卷积核时,无论用严格卷积运算或互相关运算,卷积层的输出不会受太大影响。

-

当需要检测输入特征中更广区域时,我们可以构建一个更深的卷积网络。

8. 练习

1. 构建一个具有对角线边缘的图像X。

- 1. 如果将本节中举例的卷积核K应用于X,会发生什么情况?

- 卷积核K(例如边缘检测核如Sobel或Prewitt)会对图像X中的对角线边缘产生响应。输出会突出显示这些边缘的位置,但具体效果取决于核的方向是否与边缘方向匹配。如果核是水平或垂直方向的,可能无法有效检测对角线边缘。

- 2. 如果转置X会发生什么?

- 转置X(行列互换)会改变边缘的方向。例如,原对焦线边缘可能变为相反方向。应用卷积核K后,输出会相应改变,因为核现在处理的是转置后的图像结构。

- 3. 如果转置K会发生什么?

- 转置K(核矩阵的行列互换)会改变核检测的方向。例如,水平边缘核转置后可能变为垂直边缘核。应用于X时,输出会对应核的新方向,可能无法有效捕获原对角线边缘。

2. 在我们创建的Conv2D自动求导时,有什么错误消息?

- 错误消息通常涉及输入数据维度不匹配、核大小或步长设置不当、或通道数不一致。例如:"Input and kernel dimensions not compatible" 或 "Stride too large for input size"。

3. 如何通过改变输入张量和卷积核张量,将互相关运算表示为矩阵乘法?

- 可以通过

im2col操作将输入图像块展开为矩阵的列,同时将卷积核展平为行向量。互相关运算即可表示为这两个矩阵的乘法,输出结果可重排为特征图形式。

4. 手工设计一些卷积核。

- 1. 二阶导数的核的形式是什么?

- 拉普拉斯核示例:[0101−41010]\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} 0101−41010 ,用于检测边缘。

- 2. 积分的核的形式是什么?

- 积分核通常为全1矩阵,例如19[111111111]\frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}91 111111111 (均值滤波),实现局部求和。

- 3. 得到d次导数的最小核的大小是多少?

- 最小核大小为d+1d+1d+1(如一阶导数最小核大小2,二阶导数最小核大小3)。