目录

[1. DDS原理简介](#1. DDS原理简介)

[2. 代码实现](#2. 代码实现)

[2.1 控制模块](#2.1 控制模块)

[2.2 DDS实现模块](#2.2 DDS实现模块)

[2.3 ip核ROM的实现](#2.3 ip核ROM的实现)

[3. 实验结果](#3. 实验结果)

[3.1 仿真结果](#3.1 仿真结果)

[3.2 实际输出结果](#3.2 实际输出结果)

[3.2.2 频率控制:](#3.2.2 频率控制:)

[3.2.3 幅度控制](#3.2.3 幅度控制)

1. DDS原理简介

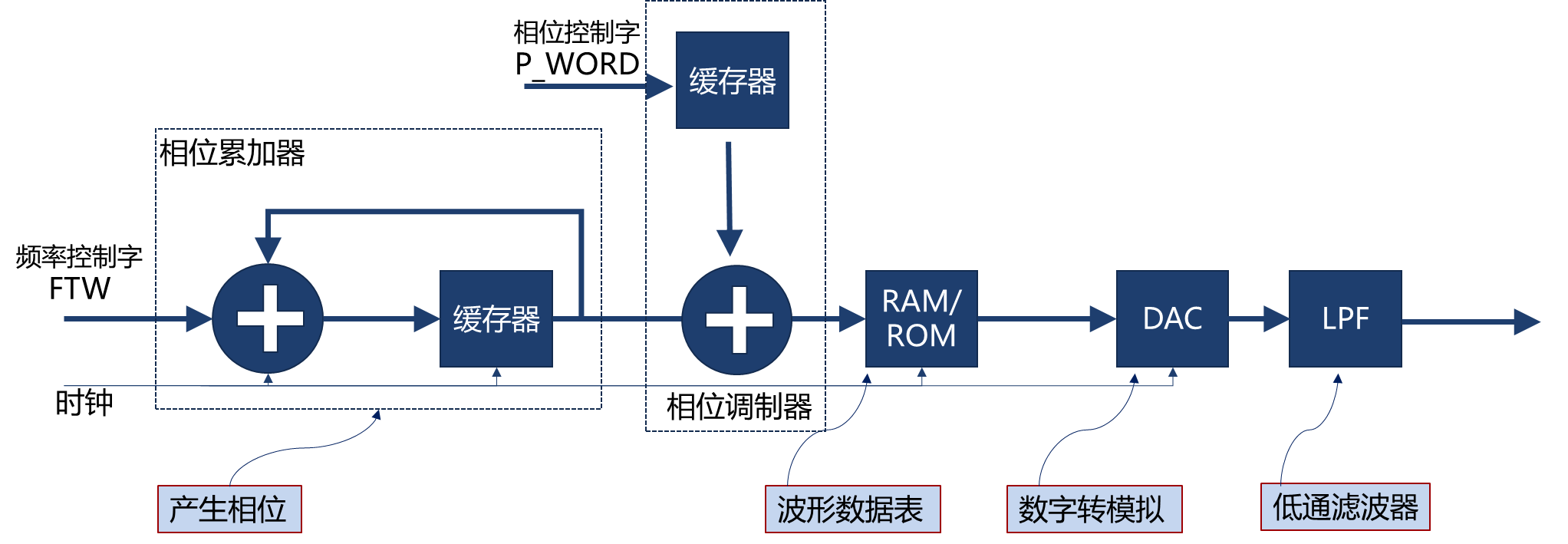

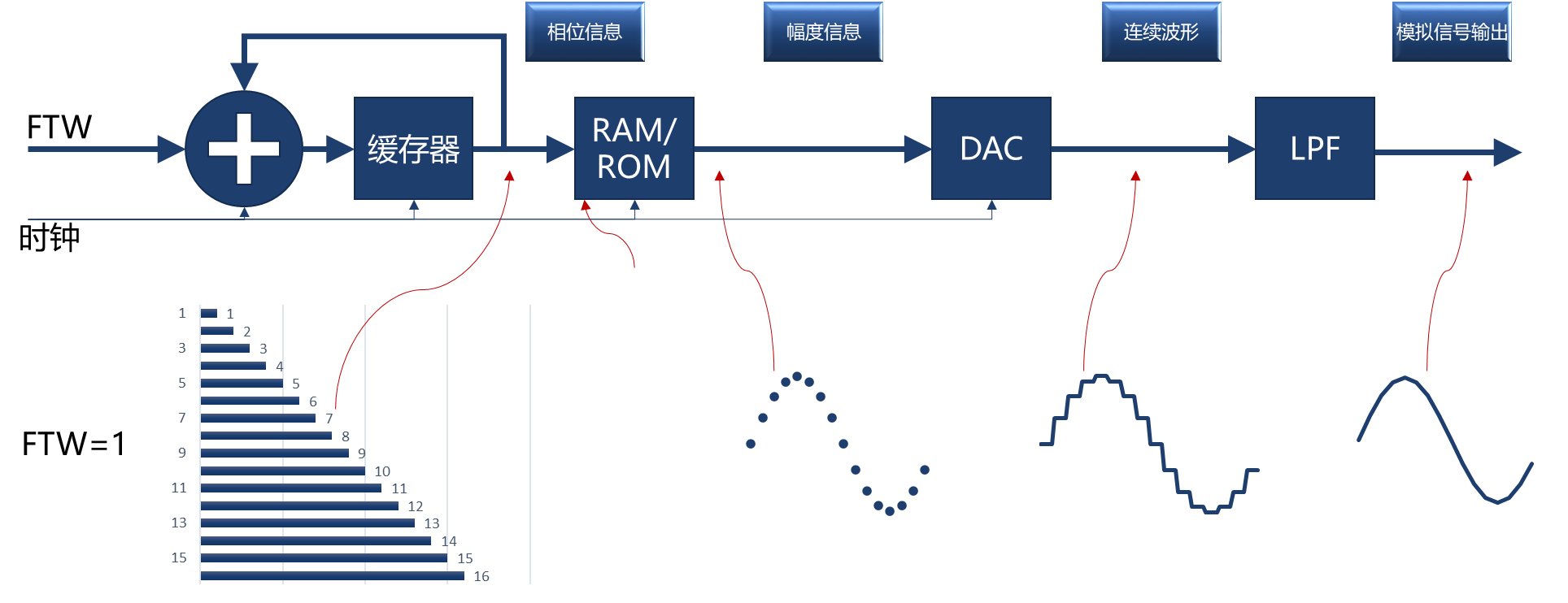

DDS技术是从波形相位概念出发,直接对相应的波形数据进行抽样,得到不同的相位 ,通过DAC转换成模拟波形,最后通过低通滤波器平滑输出所需频率的波形。下图为DDS的示意流程图。

两个重要参数解释:

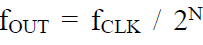

频率控制字FTW:一般为整数,数值大小控制输出信号的频率大小,数值越大输出信号频率越高,实际输出的信号的频率与频率控制字关系为:

频率控制字 = 脉冲频率 * 2^N / 时钟频率

相位控制字P_WORD:一般为整数,数值大小控制输出信号的相位偏移,主要用于相位的信号调制

一个普通的DDS设计应该由:相位累加器,相位调制器,波形数据表,DAC转换组成。

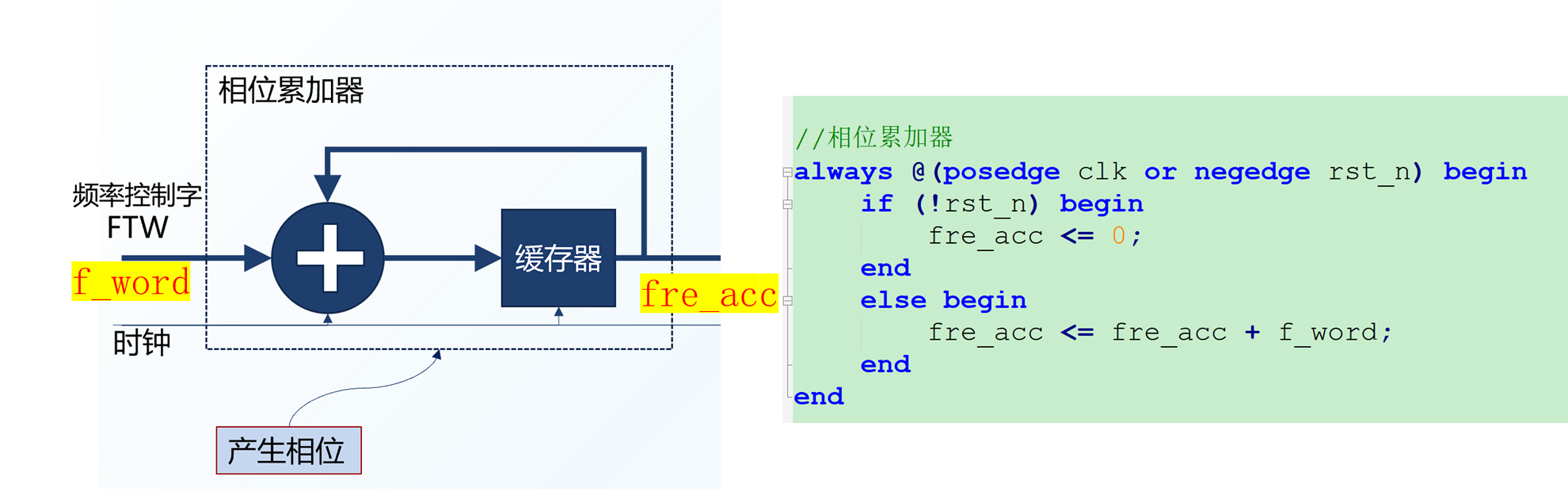

相位累加器:是整个DDS的核心,用于控制波形的相位累加,组成完整的波形显示。

相位累加器的输入为频率控制字,表示相位增量,其位宽为N。

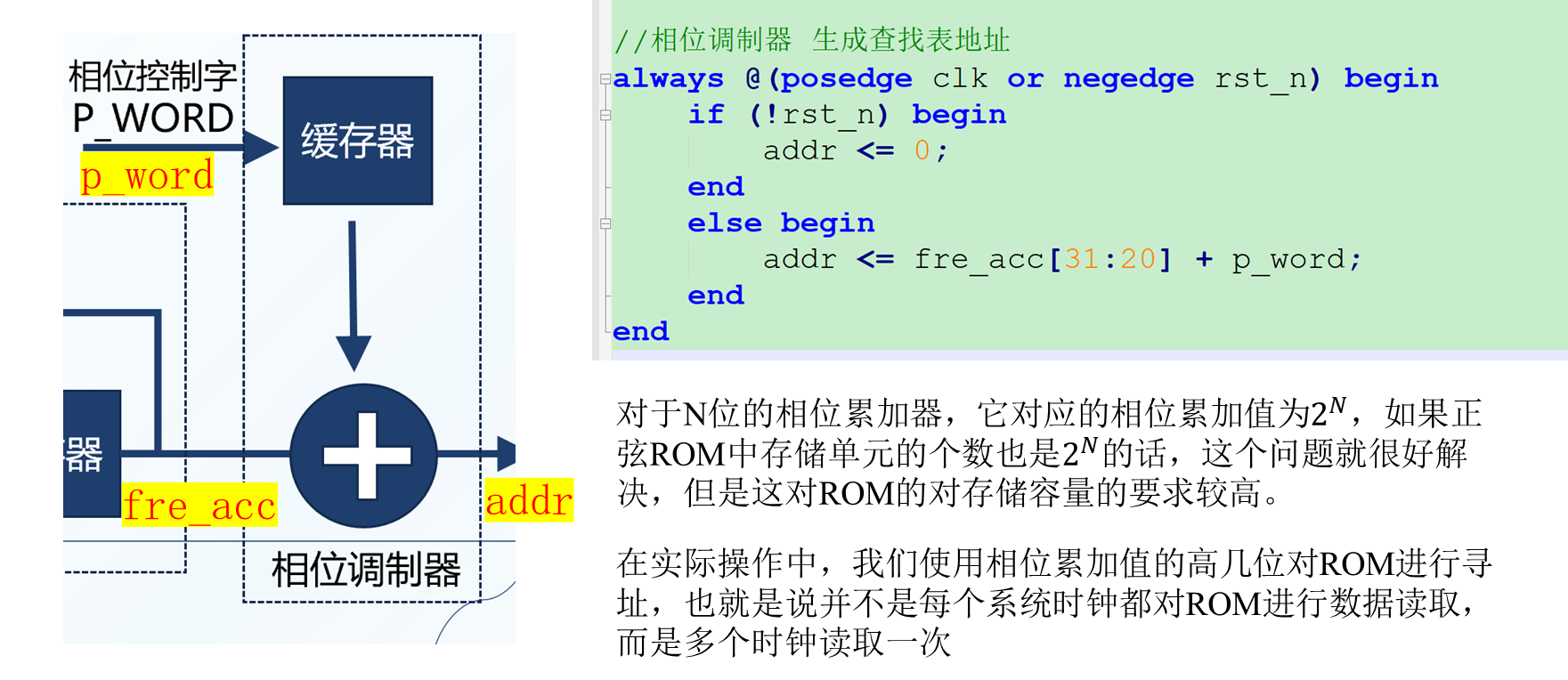

相位调制器:接收相位累加器输出的相位码,在这里加上一个相位偏移值P,主要用于信号的相位调制。

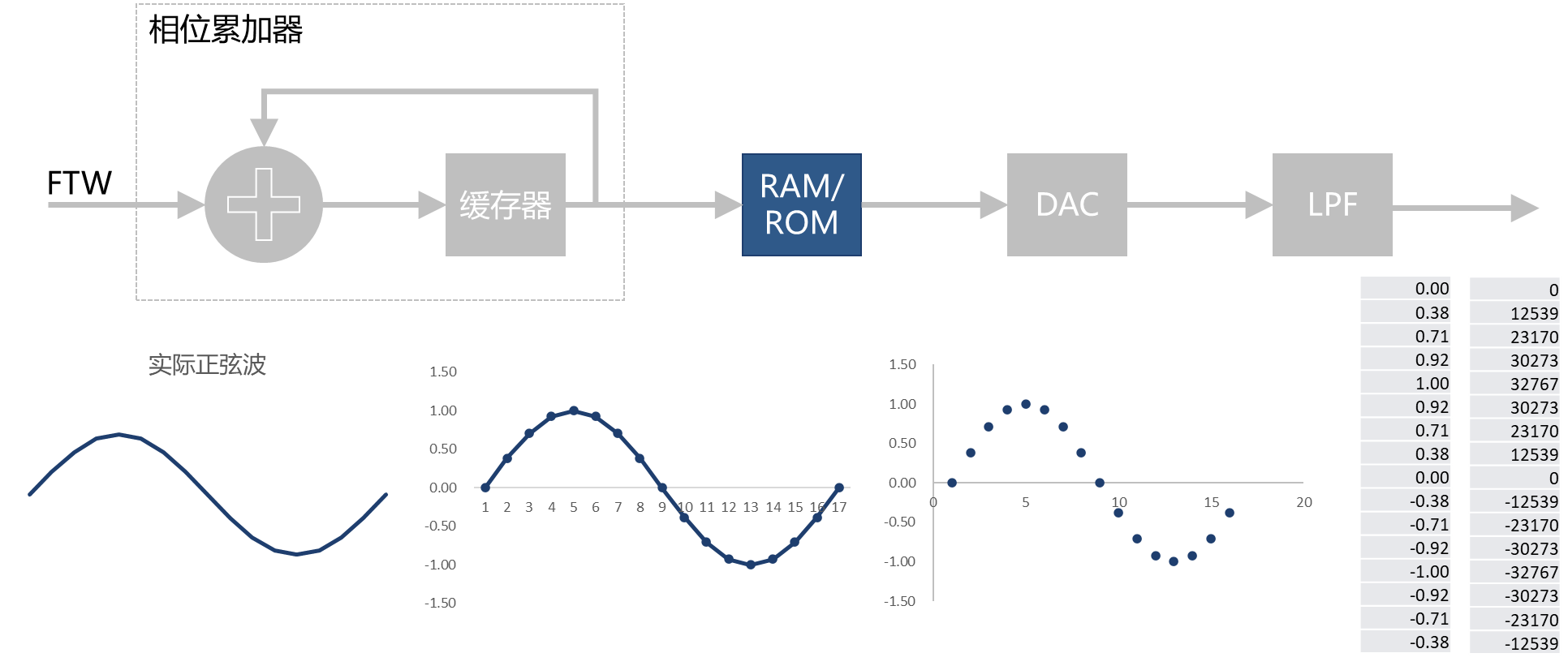

波形数据表 :波形数据表ROM中存有一个完整周期的正弦波信号。举个例子:假设波形数据ROM的地址位宽为12位,储存数据位宽为8位,即ROM有个存储空间,每个存储空间可以存储1字节数据。将一个周期的正弦波信号,沿横轴等间隔采样4096次,每次采集的信号幅度用1字节数据表示,最大值为255,最小值为0。将4096次采样结果按顺序写入ROM的4096个存储单元,一个完整周期正弦波的数字幅度信号就写入了波形数据表ROM中。波形数据表ROM以相位调制器传入的相位码为ROM读地址,将地址对应存储单元的电压幅值数字量进行输出。

DAC转换:将输入的电压幅值数字量转换为模拟量输出。由上个公式可得,当频率控制字FTW为1时,此时输出信号频率最低。根据奈奎斯特采样定理,频率控制字的最大值应小于 2^N / 2

运行流程为:

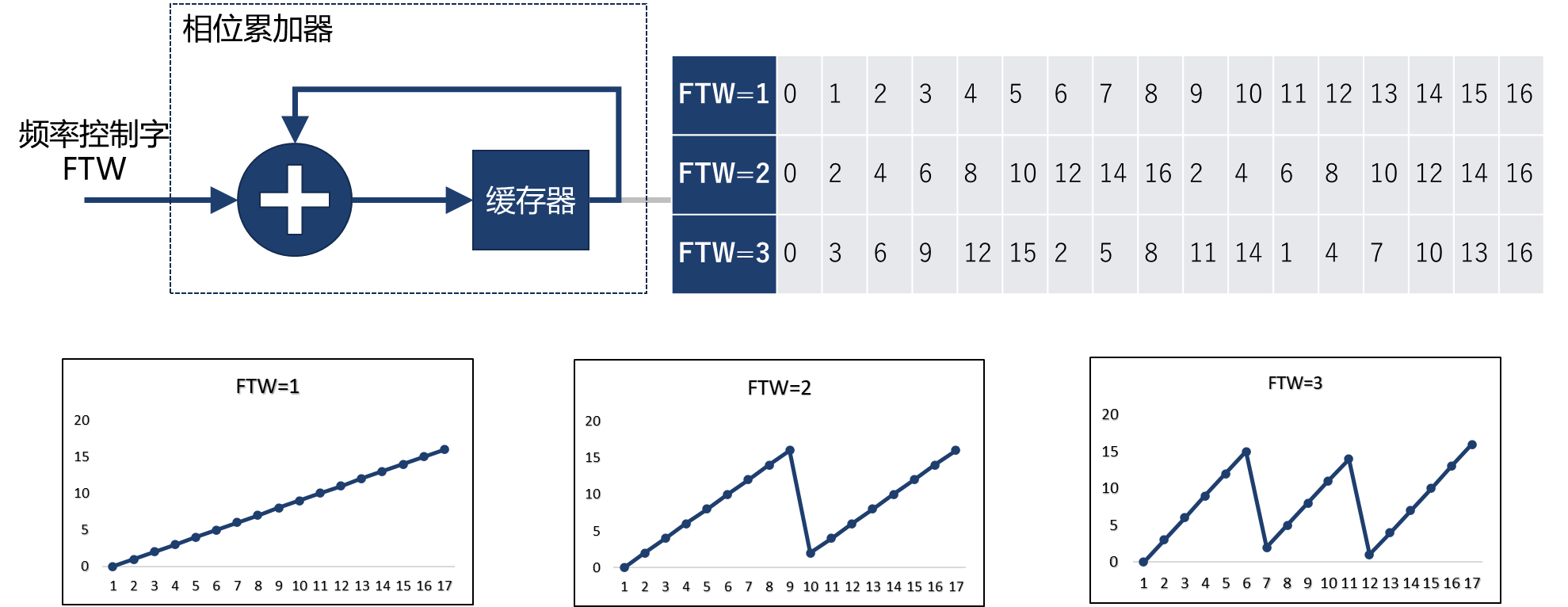

相位累加器得到的相位码是如何实现ROM寻址的呢?

对于N位的相位累加器,其对应的相位累加值为2^N,如果正弦ROM中存储单元的个数也是2^N的话,那这个问题就很容易解决,但是这对ROM的存储容量要求较高。

那么在实际中,我们使用相位累加器的高几位来对ROM进行寻址,也就是说并不是每个系统时钟都对ROM进行数据读取,而是多个时钟读取一次,因为这样能保证相位累加器溢出时,从正弦ROM表中取出正好一个正弦周期的样点。

因此,相位累加器每计数2^N次,对应一个正弦周期。而相位累加器1秒钟计数fclk次(工作时钟频率),当频率控制字FTW为1时,DDS输出的时钟频率就是频率分辨率。当FTW增加时,相位累加器溢出的频率增加,对应DDS输出信号频率就变成了FTW倍的DDS频率分辨率。

举个例子:

假设ROM的存储单元个数为4096,每个存储数据用8位二进制表示。即ROM地址线宽为12,数据线宽为8;相位累加器位宽设置为N=32。

由于ROM地址线位宽为12,所以相位调制器的输出位宽也应该为12。(因为DDS原理就是通过相位调制器的输出去ROM寻址)在相位调制器中与相位控制字进行累加时,用相位累加器的高12位累加,而低位只与频率控制字累加。

以频率控制字FTW=1为例,相位累加器的低20位一直加1,直到低20位溢出而向高12位进位,此时ROM为0,也就是说,ROM的0地址中的数据被读了2^20次,继续往下,ROM的4096个点全部都会读2^20次,最终输出的波形频率应该是参考时钟频率的1/2^20,周期被扩大了2^20倍。同样当频率控制字为100时,所以最终输出频率是上述的100倍。

2. 代码实现

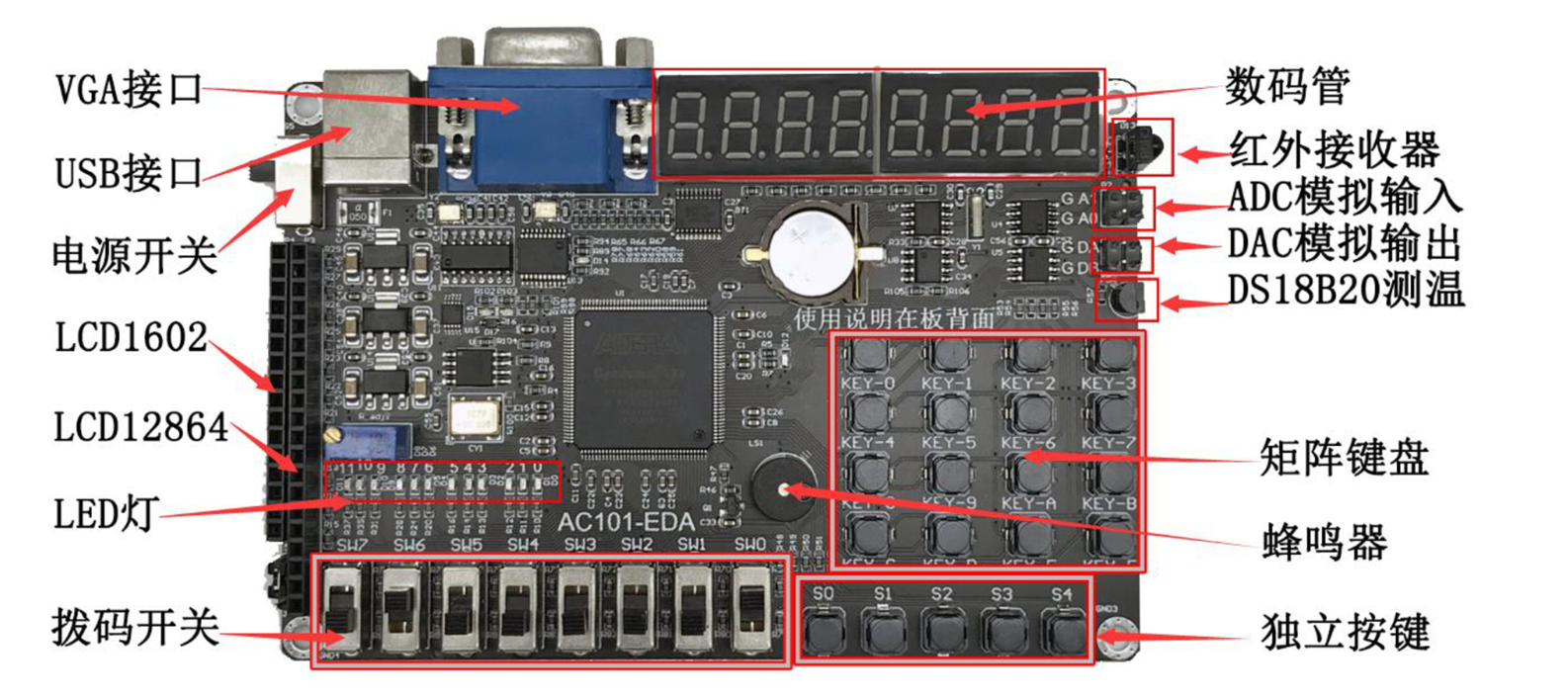

本次实验的硬件平台为小梅哥AC101-EDA,开发软件为Quartus13.1。

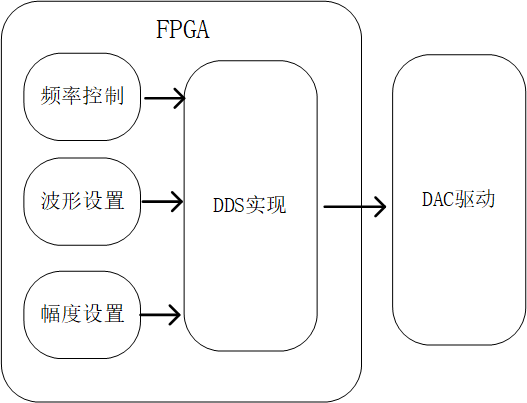

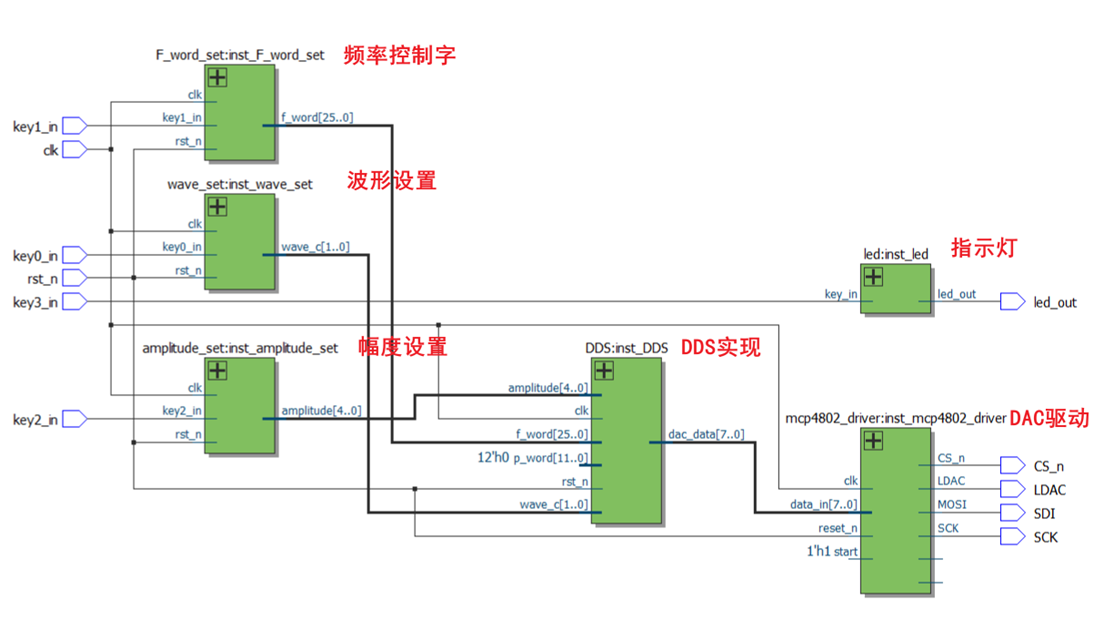

由上节对DDS原理的介绍,可以分为以下几个模块。

2.1 控制模块

频率控制模块、相位控制模块、幅度控制模块这三个模块的逻辑一模一样,即:指定一个按键,通过按键的值将对应的参数进行改变。下面以幅度控制模块进行举例说明。

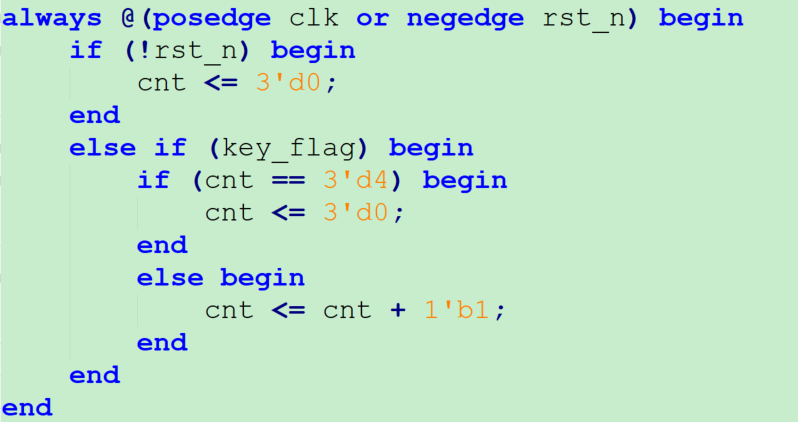

当系统检测到按键被按下后,将变量cnt进行计数:

即用cnt来表示按键的按下的次数,这里是当cnt按下5次后,被清零。其中key_flag表示按键按下,由按键消抖模块输出。

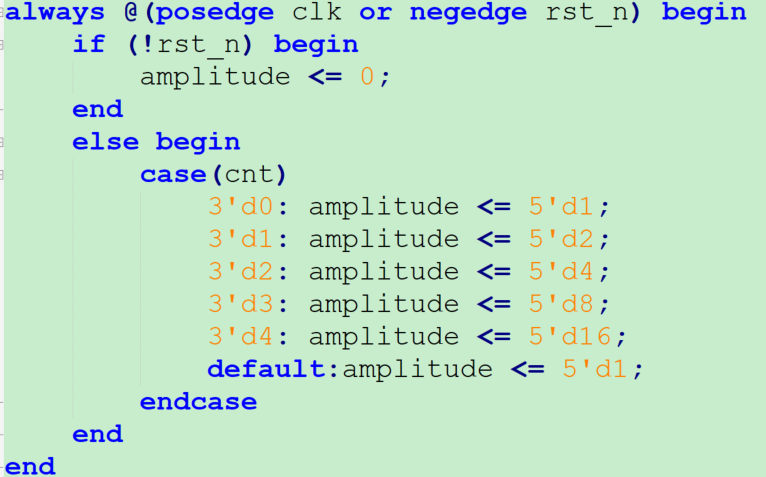

amplitude的值由cnt的值决定,用一个case语句即可实现。

其他两个模块几乎一模一样,这里不再赘述。

2.2 DDS实现模块

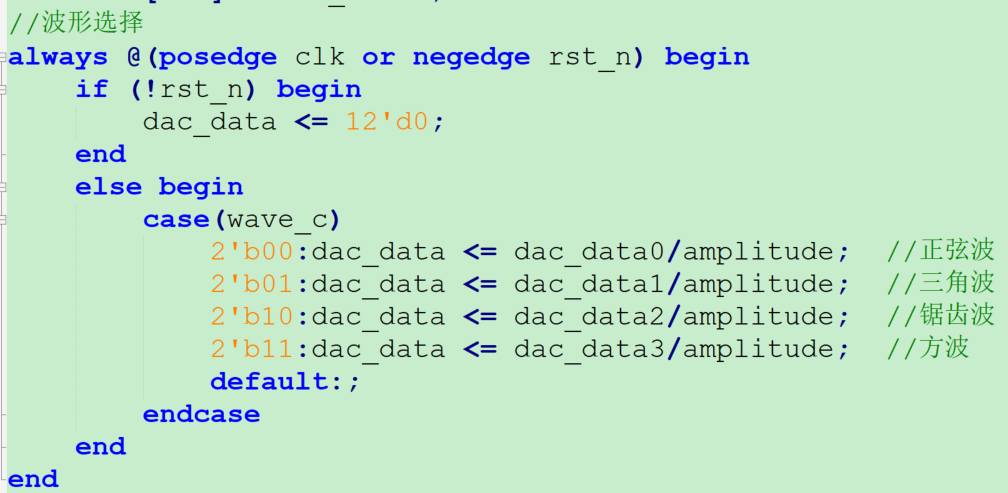

还需要设计一个波形选择的功能,可按如下实现。

还需要设计一个波形选择的功能,可按如下实现。

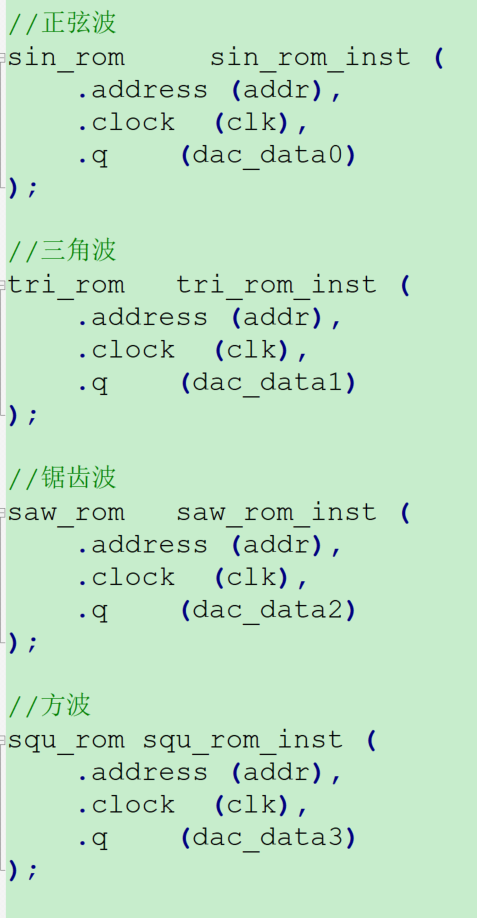

其中dac_data0、dac_data1、dac_data2、dac_data3分别对应四个rom的输出。

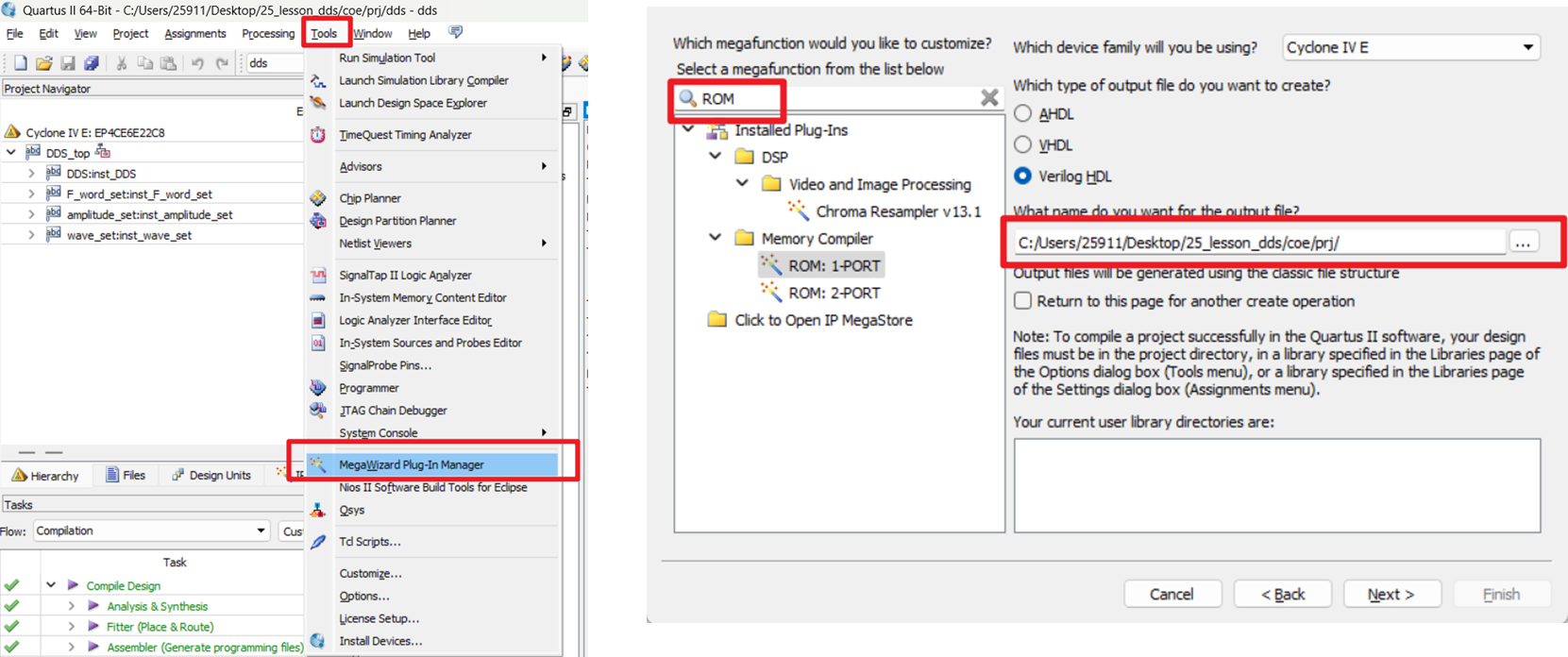

2.3 ip核ROM的实现

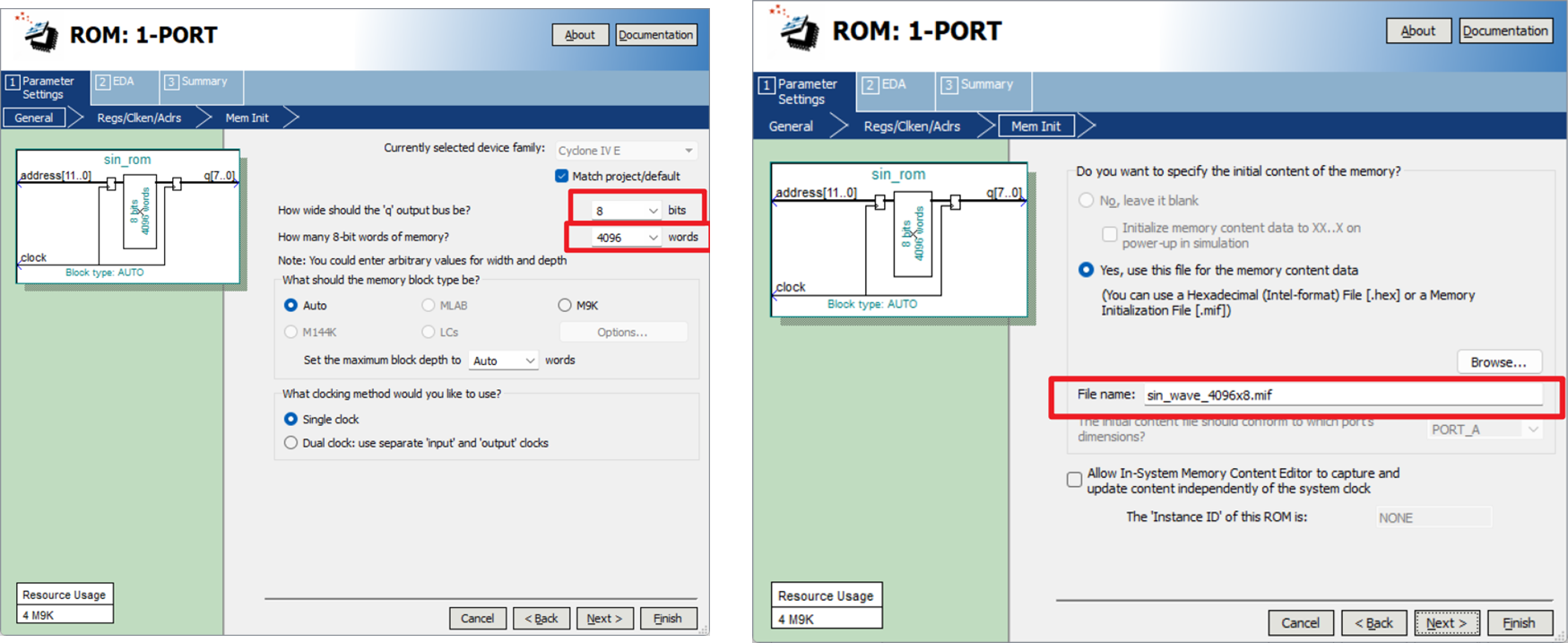

在Quatrtus13.1中,rom使用ip核进行实现:由于实验所用的开发板的DAC为8位,所以ROM的数据位宽这里也设置为8。

总共使用4个ROM,分别对应正弦波、三角波、方波、锯齿波,ROM所需的.mif文件由matlab实现。如正弦波文件的matlab代码如下:

Matlab

clc; %清除命令行命令

clear all; %清除工作区变量,释放内存空间

F1=1; %信号频率

Fs=2^12; %采样频率

P1=0; %信号初始相位

N=2^12; %采样点数

t=[0:1/Fs:(N-1)/Fs]; %采样时刻

ADC=2^7 - 1; %直流分量

A=2^7; %信号幅度

%生成正弦信号

s=A*sin(2*pi*F1*t + pi*P1/180) + ADC;

plot(s); %绘制图形

%创建mif文件

fild = fopen('sin_wave_4096x8.mif','wt');

%写入mif文件头

fprintf(fild, '%s\n','WIDTH=8;'); %位宽

fprintf(fild, '%s\n\n','DEPTH=4096;'); %深度

fprintf(fild, '%s\n','ADDRESS_RADIX=UNS;'); %地址格式

fprintf(fild, '%s\n\n','DATA_RADIX=UNS;'); %数据格式

fprintf(fild, '%s\t','CONTENT'); %地址

fprintf(fild, '%s\n','BEGIN'); %开始

for i = 1:N

s0(i) = round(s(i)); %对小数四舍五入以取整

if s0(i) <0 %负1强制置零

s0(i) = 0

end

fprintf(fild, '\t%g\t',i-1); %地址编码

fprintf(fild, '%s\t',':'); %冒号

fprintf(fild, '%d',s0(i)); %数据写入

fprintf(fild, '%s\n',';'); %分号,换行

end

fprintf(fild, '%s\n','END;'); %结束

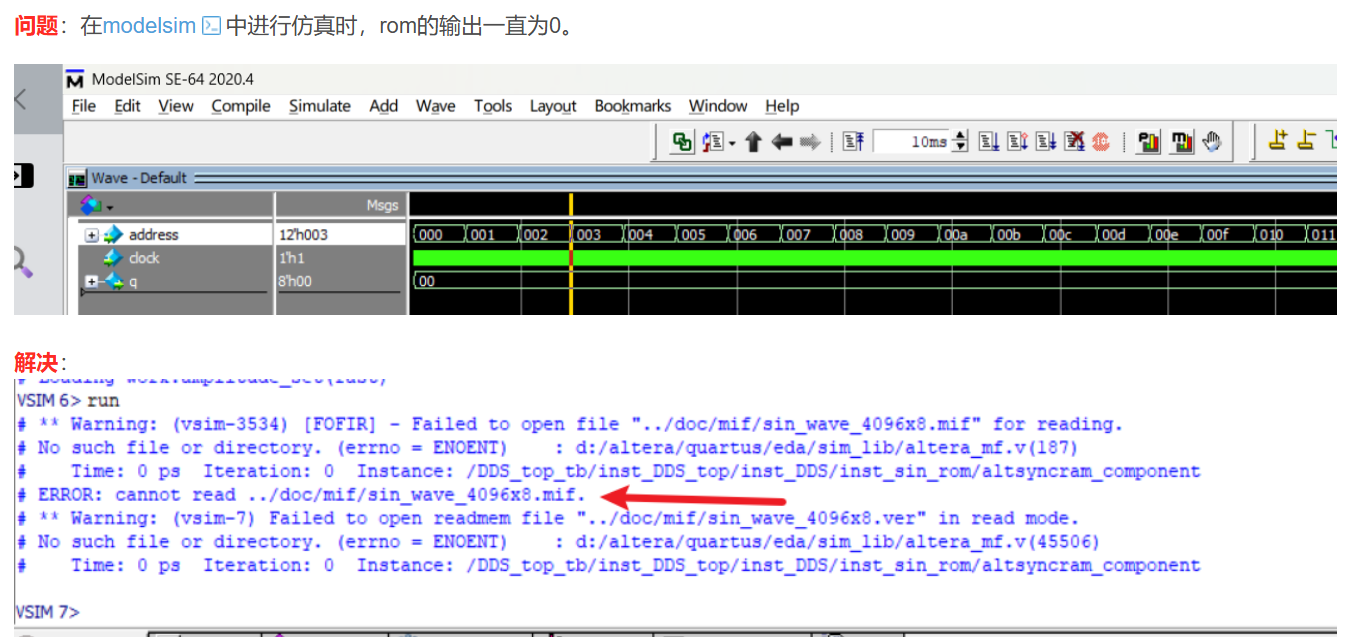

fclose(fild);这里需要注意一点的是,如果在modelsim进行仿真时,rom输出一直为0,是因为没有把生成的.mif文件放在quartus的工程目录下。具体可以看一下我的这篇文章modelsim无法读取.mif文件。

但是是否对实际输出波形有影响不知道,我没有实践过。

DAC驱动模块:

开发板上的DAC是MCP4802,采用的SPI通信。代码部分参考这篇文章基于FPGA的目标反射回波检测算法及其实现(准备篇)

在Quartus中查看RTL视图:

3. 实验结果

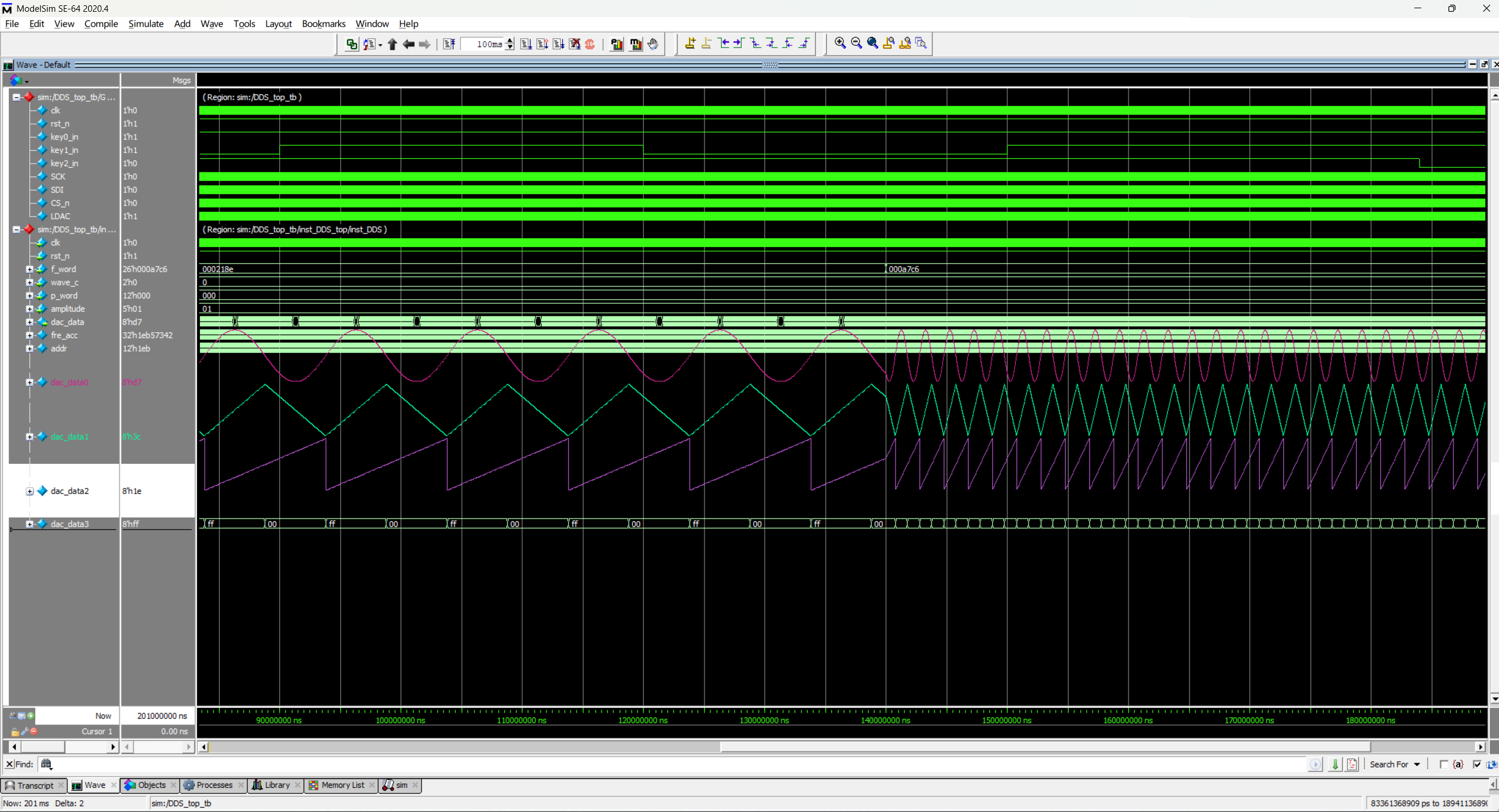

3.1 仿真结果

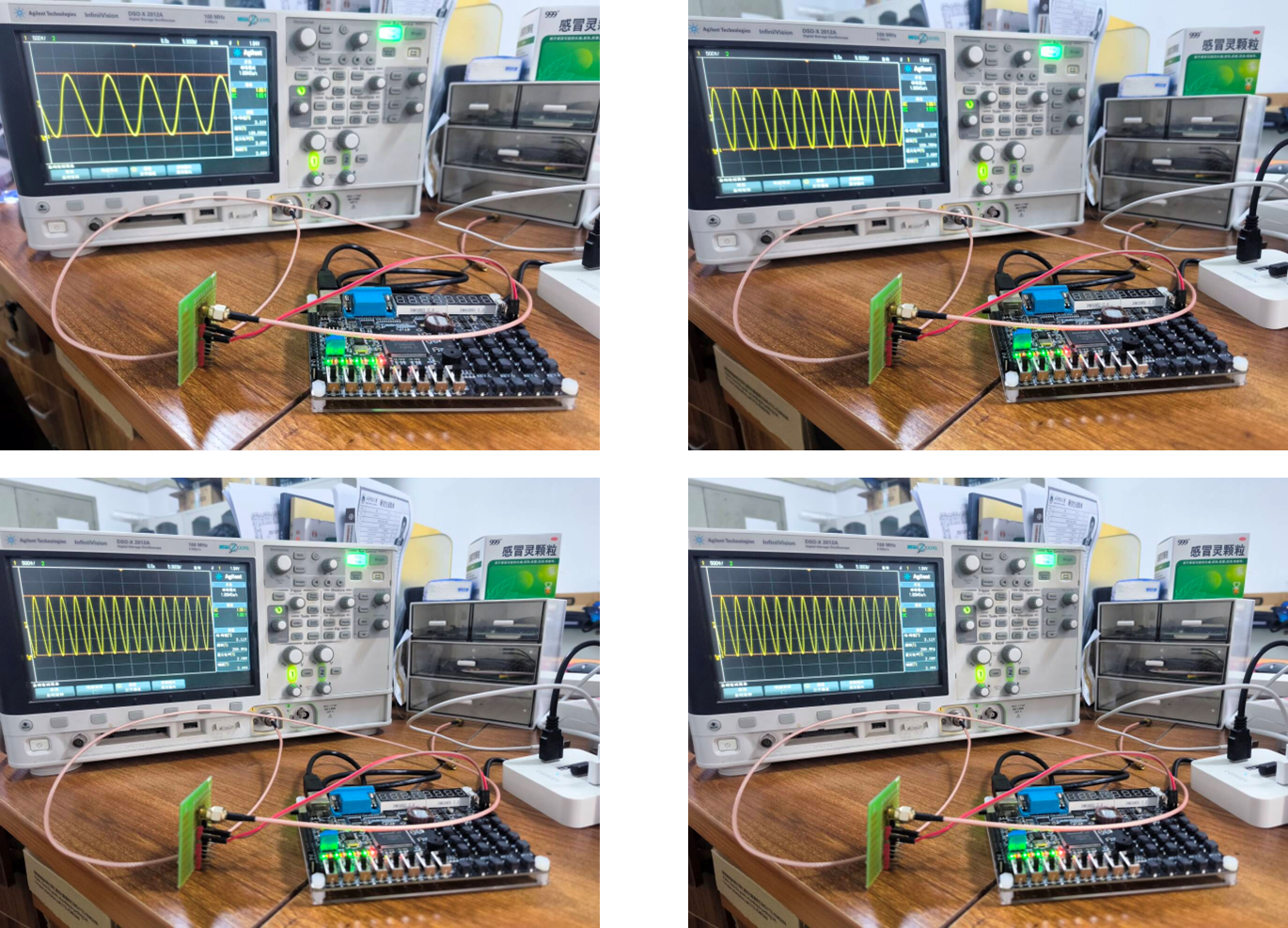

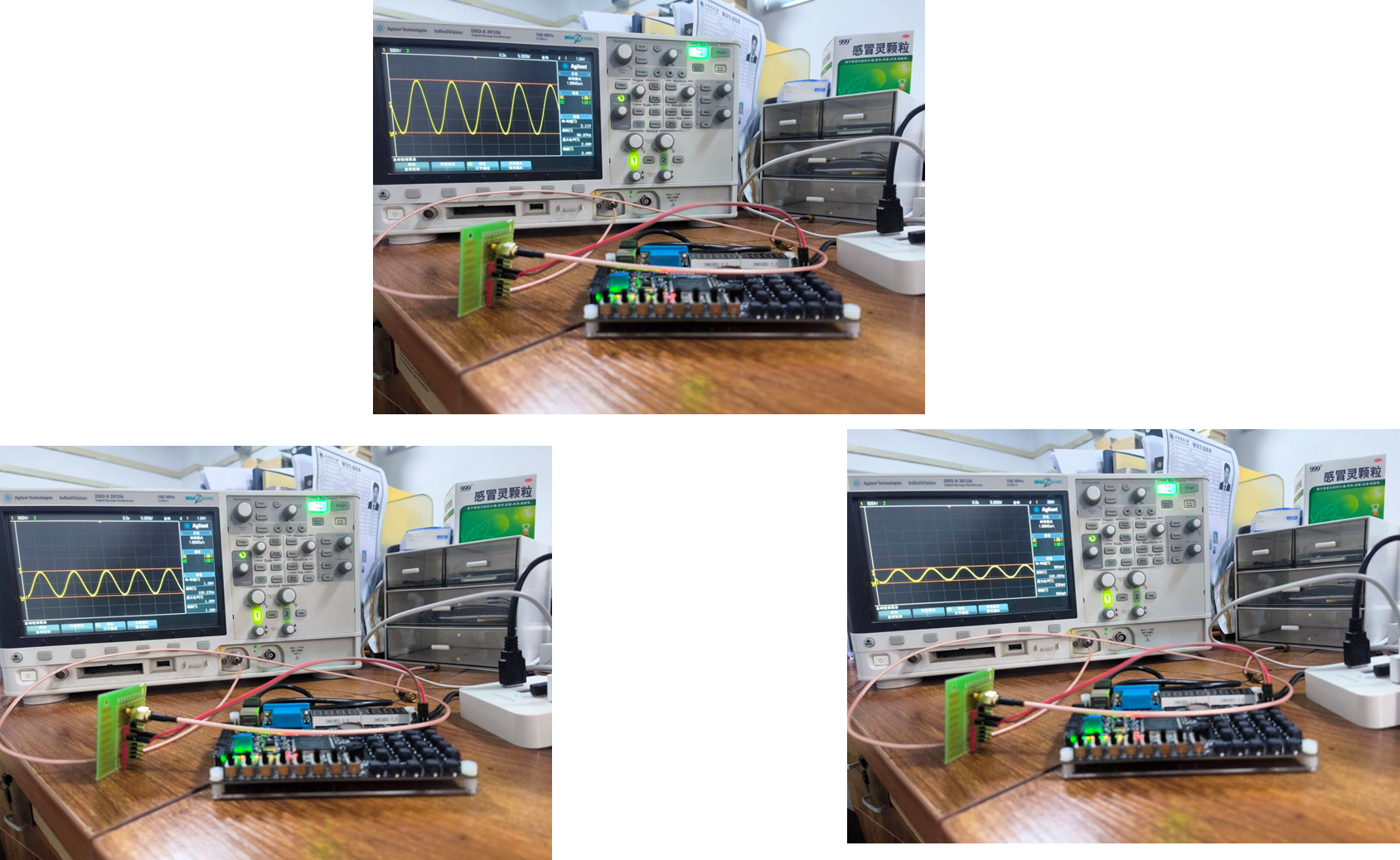

3.2 实际输出结果

3.2.1波形选择

3.2.2 频率控制:

3.2.3 幅度控制

若有不懂,不清楚的地方或有相关建议,欢迎留言!