哈希表详解

- 哈希表详解

- github地址

- 前言

- 一、什么是哈希

- 二、哈希的样例

- 三、哈希冲突

- 四、哈希函数

-

- [1. 哈希函数的定义](#1. 哈希函数的定义)

- [2. 哈希函数的特点](#2. 哈希函数的特点)

- [3. 哈希函数的设计原则](#3. 哈希函数的设计原则)

- [4. 常见的哈希函数](#4. 常见的哈希函数)

-

- [1. 直接定址法(常用)](#1. 直接定址法(常用))

- [2. 除法散列法(除留余数法)](#2. 除法散列法(除留余数法))

- [3. 乘法散列法](#3. 乘法散列法)

- [4. 全域散列法](#4. 全域散列法)

- 五、负载因子

-

- [1. 什么是负载因子](#1. 什么是负载因子)

- [2. 负载因子对哈希表性能的影响](#2. 负载因子对哈希表性能的影响)

- [3. 负载因子超过國值时会发什么?](#3. 负载因子超过國值时会发什么?)

- 六、哈希冲突的解决

-

- [1. 开放定址法(闭散列法)](#1. 开放定址法(闭散列法))

- [2. 链地址法(开散列法)](#2. 链地址法(开散列法))

- [七、开放定址法 代码实现](#七、开放定址法 代码实现)

-

- [1. 哈希结构](#1. 哈希结构)

- [2. 哈希函数设计](#2. 哈希函数设计)

- [3. 哈希表的相关操作](#3. 哈希表的相关操作)

- [八、链地址法/哈希桶 代码实现](#八、链地址法/哈希桶 代码实现)

-

- [1. 哈希结构](#1. 哈希结构)

-

- [Hash 结点类型](#Hash 结点类型)

- 哈希表结构设计

- [2. 哈希函数设计](#2. 哈希函数设计)

- [3. 构造与析构函数](#3. 构造与析构函数)

- [4. 相关操作](#4. 相关操作)

- 九、使用素数优化哈希表的大小

- 十、哈希表与红黑树性能对比

-

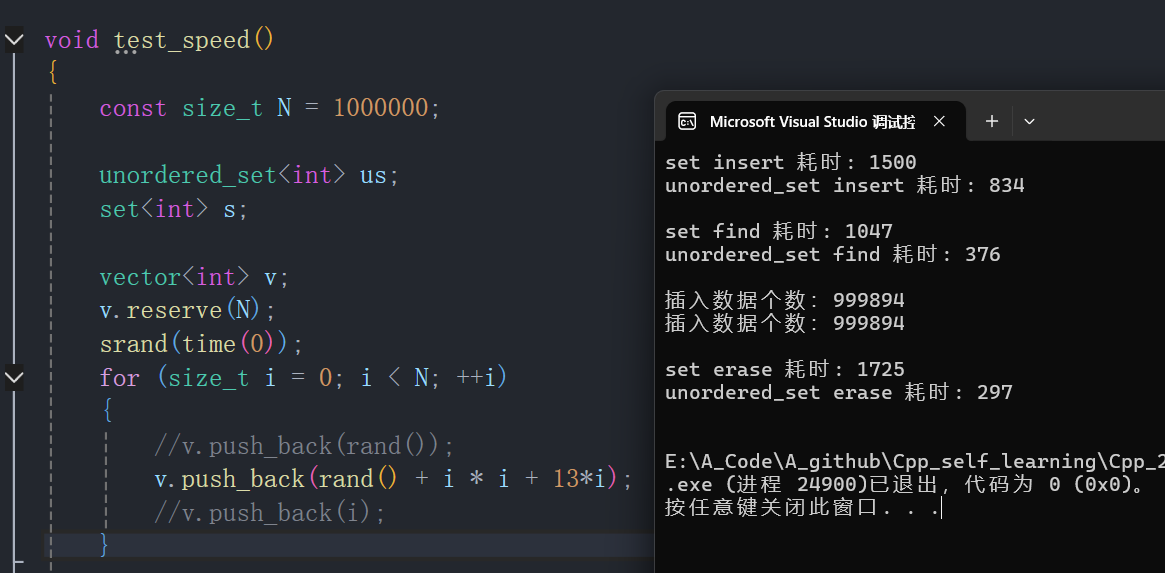

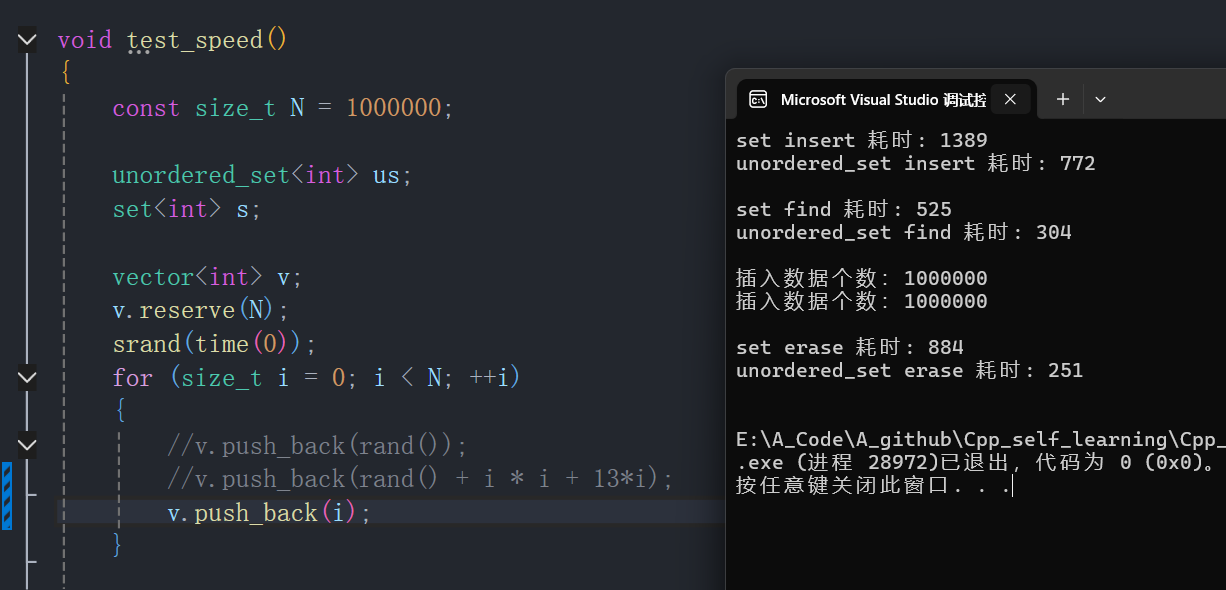

- [1. 测试代码](#1. 测试代码)

- [2. 结果分析](#2. 结果分析)

- 十一、完整代码实现

-

- [1. 开放定址法](#1. 开放定址法)

- [2. 链地址法/哈希桶法(==更重要==)](#2. 链地址法/哈希桶法(==更重要==))

- 结语

哈希表详解

github地址

前言

哈希表(Hash Table)是高效数据查找的核心结构之一,广泛应用于编译器、数据库、系统索引等场景。

它通过哈希函数将关键字直接映射到存储位置,实现平均 O(1) 的插入、查找与删除效率。

本文将从原理 → 冲突处理 → 哈希函数设计 → C++ 实现 → 性能对比 等角度,系统讲解哈希表的完整构造过程,涵盖开放定址法 与**链地址法(哈希桶)**两种典型方案。

阅读完后,你将不仅能使用 STL 的 unordered_map,更能亲手实现一个可运行的通用哈希表。

一、什么是哈希

顺序结构 以及平衡树 中,元素关键码与其存储位置之间没有对应的关系,因此在查找一个元素时,必须要经过关键码的多次比较。

顺序查找 时间复杂度为 O ( N ) O(N) O(N),平衡树中为树的高度 O( l o g 2 N log_2 N log2N),搜索的效率取决于搜索过程中元素的比较次数

理想的搜索方法:可以不经过任何比较,一次直接从表中得到要搜索的元素。

- 如果构造一种存储结构 ,通过某种函数 (

hashFunction)使**元素的存储位置与它的关键码之间能够建立一一映射的关系**,那么在查找时通过该函数可以很快找到该元素。

当向该结构中:

- 插入元素 :根据待插入元素的关键码,以此函数计算出该元素的存储位置并按此位置进行存放

- 搜索元素 :对元素的关键码进行同样的计算,把求得的函数值当做元素的存储位置,在结构中按此位置取元素比较,若关键码相等,则搜索成功

以上方法即为哈希(散列)方法。

哈希(Hash)又称为散列 :是一种将任意长度的输入数据(通常称为 "键" 或 "关键字")通过特定的数学算法(称为 "哈希函数")映射为固定长度输出的技术。

-

本质 :通过某种函数把关键字 key 跟它的存储位置建立一个映射关 系,查找时通过这个函数计算出

key存储的位置,进行快速查找- 哈希方法中使用的转换函数 称为哈希(散列)函数,构造出来的数据结构 称为哈希表(Hash Table) (或者称散列表)

- 哈希函数的输出值被称为 "哈希值"、"散列值" 或 "哈希码"。

-

哈希的核心目的是快速实现数据的查找、存储和比较 ,广泛应用于哈希表、密码学、数据校验等领域。

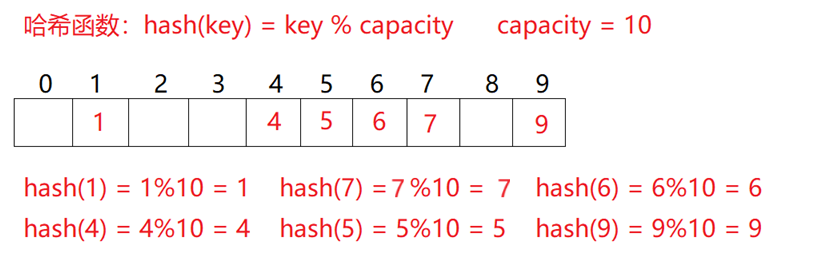

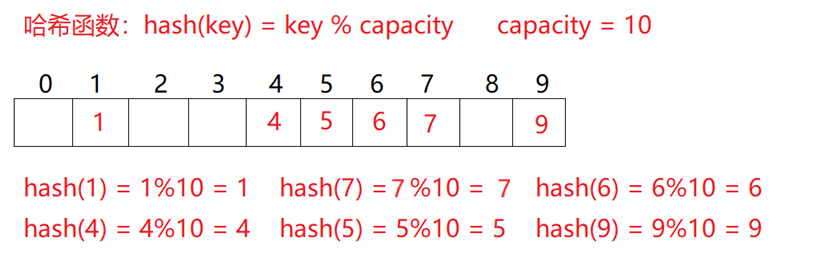

二、哈希的样例

哈希样例1:

例如:数据集合{1,7,6,4,5,9}

- 哈希函数 设置为:

hash(key) = key % capacitycapacity为存储元素底层空间总的大小

- 元素存储在下标为元素值的位置上 ,用该方法进行搜索不必进行多次关键码的比较,因此搜索的速度比较快

哈希样例2:

例如:在一个数组中存储英文字母 a,a 的 ascii 码值为 97 ,那么可以把它存储在数组下标为 97 的位置上 。这样一来我们**存储的数据就和数组的下标就建立了一个映射关系,查找数据时就可以直接根据 ascii 码值来查找**。

注:我们将关键字映射到数组中位置,一般是整数才好做映射计算,如果不是整数,我们要想办法转换成整数,这个细节我们后面代码实现中再进行细节展示。

三、哈希冲突

问题:按照上述哈希函数,向集合中插入元素44,会出现什么问题

- 会出现 元素4 和 元素44 映射到了同一个位置 ,这种情况被称为哈希冲突

哈希冲突(Hash Collision) :是哈希表设计与实现中无法避免的核心问题,指不同的关键字通过哈希函数计算后,得到相同的哈希地址 的情况。(即:映射到哈希表的同一个桶或位置)

- 定义 :于两个不同的关键字

key1 ≠ key2,若它们的哈希值 满足h(key1)= h(key2),则称这两个关键字发生了哈希冲突。 - 本质 :哈希函数是"多对一"的映射(输入空间无限,输出空间有限),根据鸽巢原理,冲突必然存在

产生冲突的原因:

- 哈希函数的"压缩映射"特性 :

- 哈希函数将任意长度的输入 (如:字符串、整数、对象)映射到固定长度的哈希值 (如:

size_t类型) - 再通过取模等操作 映射到哈希表的桶索引,这种"压缩"必然导致不同输入映射到同一输出

- 哈希函数将任意长度的输入 (如:字符串、整数、对象)映射到固定长度的哈希值 (如:

- 哈希表容量与关键字分布 :

- 哈希表容量 m 过小,或关键字分布集中(如大量关键字的哈希值在同一区间),冲突概率会急剧上升

- 示例:哈希表容量(

m == 10),若所有关键字的哈希值取模后都为 5,则所有数据会冲突到第5个桶

- 示例:哈希表容量(

- 哈希表容量 m 过小,或关键字分布集中(如大量关键字的哈希值在同一区间),冲突概率会急剧上升

四、哈希函数

1. 哈希函数的定义

哈希函数(HashFunction) :是哈希表(Hash Table)的核心组成部分。

- 它的作用是将任意长度的输入数据 (称为"键"或"关键字")映射到一个固定长度的输出值(称为"哈希值"或"散列值")

- 这个输出值通常用于确定该键在哈希表中的存储位置。

2. 哈希函数的特点

哈希函数的核心特点:

- 确定性 :同一输入必须始终映射到同一个哈希值。

- 压缩性 :无论输入数据的长度如何,输出的哈希值长度是固定的。

- 高效性 :计算哈希值的过程应快速且易于实现 ,时间复杂度通常为

O(1)或O(k)(k为输入数据的长度),避免成为哈希表操作的性能瓶颈。

3. 哈希函数的设计原则

哈希函数的设计原则:

- 均匀分布 :理想情况下,哈希函数应将不同的键均匀地映射到哈希表的各个位置 ,避免大量键集中在少数位置(称为"哈希冲突")

- 均匀分布能保证哈希表的操作(插入、查找、删除)效率接近O(1)

- 减少冲突 :由于输入空间(可能的键)远大于输出空间(哈希表长度),哈希冲突无法完全避免 ,但好的哈希函数能最大限度降低冲突概率

4. 常见的哈希函数

1. 直接定址法(常用)

直接定址法 :通过直接利用关键字本身 或关键字的某个线性函数 来确定哈希地址,从而实现关键字到存储位置的映射。

- 直接定址法 是一种简单直观的哈希函数构造方法。

直接定址法的常用哈希函数 :H(key) = key 或 H(key) = a * key + b

key:是待映射的关键字。(需要存储的数据的标识)a和b:是常数。(a ≠ 0,用于对关键字进行线性变换)H(key):是计算得到的哈希地址。(即:数据在哈希表中的存储位置)

优缺点与适用场景:

-

优点:

- 简单高效 :无需复杂计算,直接通过关键字映射地址,时间复杂度为 O ( 1 ) O(1) O(1)

- 无冲突 :只要关键字不重复,计算出的哈希地址唯一 (因为是线性映射,不存在不同关键字映射到同一地址的情况)

-

缺点:

- 空间浪费大 :如果关键字的范围很大(例如:

key是1000到1000000的整数),哈希表需要开辟对应范围的空间,但实际存储的关键字可能很少,导致大量空间闲置 - 关键字需为整型 :该方法的哈希函数是将关键字

key经过数学运算,因此若关键字是字符串、浮点数等非整型,需先转换为整型才能使用

- 空间浪费大 :如果关键字的范围很大(例如:

-

适用场景:

- 关键字的范围较小且连续(或分布集中)

- 关键字可以直接作为地址(或通过简单线性变换后作为地址)

直接定址法的实际使用案例:

- 存储学生的年龄(范围通常在5-25 岁),可直接用

H(age)= age,哈希表大小只需 30 左右- 存储月份(1-12月),可用

H(month)= month,哈希表大小为 12 即可

2. 除法散列法(除留余数法)

除法散列法 :核心逻辑是用关键字对一个整数取余,把大范围的关键字映射到哈希表的有效下标区间,以此确定存储位置。

- 除法散列法是哈希函数构造方法里的经典手段。

除留余数法的常用哈希函数 :H(key) = key % m

key:是待映射的关键字。(可以是整数、字符串经转换后的哈希值等)m:哈希表的大小。 (通常是数组长度,决定了哈希地址的范围)H(key):是计算得到的哈希地址。(即:数据在哈希表中的存储下标)

本质 :利用取余运算的**"截断"特性,把任意 整数** key 映射到 [0,m - 1]区间,让关键字适配哈希表的下标范围

优缺点与适用场景:

- 优点 :

- 实现简单:一行取余运算即可完成映射,编码成本极低

- 适用性广:只要能转成整数(或本身是整数)的关键字都能用,涵盖整数、字符串、自定义类型(需先哈希转整数)

- 控制范围 :通过调整

m灵活控制哈希地址范围,适配不同内存、性能需求

- 缺点 :

- 冲突概率与 m 强相关 :若 m 选得不好(比如:是关键字的公约数),会导致大量冲突

- 例如:关键字都是偶数、

m == 4,则哈希地址只能是0,1,2,冲突概率飙升

- 例如:关键字都是偶数、

- 依赖 m 的选取 :m 若为合数(尤其是2的幂),易让哈希地址分布不均 (比如:二进制低位相同的关键字会扎堆)

- 不适用于动态扩容:哈希表扩容后 m 改变,所有关键字需重新计算哈希地址,迁移成本高

- 冲突概率与 m 强相关 :若 m 选得不好(比如:是关键字的公约数),会导致大量冲突

- 适用场景 :值的分布范围分散

优化 m 的选取:

除法散列法的效果高度依赖

m的选择,工程中常用以下策略优化

优化策略一:选质数

优先选质数作为 m 的值,能大幅降低冲突概率。原因是:质数的约数少,关键字取余后分布更均匀

- 正例 :若

m == 11(质数),关键字10、20、30会映射到0、9、8,分布更分散 - 反例 :若

m == 10(合数),上述关键字都会映射到0,冲突严重

优化策略二:避免 m == 2 x 2^x 2x 或 m == 1 0 x 10^x 10x

若 m == 2 x 2^x 2x,key % m 等价于 "保留key的最后 X 位二进制数" 。此时,只要不同key的最后 X 位二进制数相同,哈希值就会冲突。

- 取

m == 16(即 2 4 2^4 24),计算63 % 16和31 % 16:63的二进制后 8 位是00111111,取最后 4 位1111→余数1531的二进制后 8 位是00011111,取最后 4 位1111→余数15

若 m == 1 0 x 10^x 10x,key % m 等价于 "保留key的最后 X 位十进制数" 。此时,只要不同key的最后 X 位十进制数相同,哈希值就会冲突。

- 取

m == 100(即 1 0 2 10^2 102),计算112 % 100和12312 % 100: - 两者最后 2 位都是

12→余数均为12,哈希值冲突

优化策略三:结合关键字分布调整

若已知关键字的分布(如:都是奇数、或集中在某个区间),选 m 时尽量让余数覆盖更全。

- 关键字全是奇数,

m选奇数可避免 "余数全为奇数 / 偶数" 的极端情况。

3. 乘法散列法

乘法散列法:

- 将关键字

key与一个在(0, 1)之间的常数A相乘,得到的结果会是一个小数 - 这个小数的小数部分,再乘以哈希表的大小

m - 最后对结果向下取整,就得到了哈希值

关键特性与优缺点:

- 优点 :

- 哈希值分布均匀 :当常数

A选择合适时,乘法散列法 能让哈希值在哈希表中较为均匀地分布,减少哈希冲突的发生。这是因

为乘法运算能充分打乱关键字的二进制位,使得不同关键字映射到相同哈希值的概率降低。 - 对哈希表大小要求不严格 :不像除法散列法对哈希表大小 m 的取值有较多限制(如:尽量取质数等),乘法散列法对 m 的取值

相对自由,m 可以是任意正整数。 - 计算效率较高:乘法散列法主要涉及乘法、取小数部分和取整操作,在现代计算机硬件上,这些操作都能高效执行。

- 哈希值分布均匀 :当常数

- 缺点 :

- 常数 A 的选择有难度:虽然理论上常数

A只要在(0, 1)之间且为无理数 就能工作,但要找到一个能在实际应用中让哈希值

分布最优的A并不容易,往往需要通过实验和对数据特征的了解来确定。 - 实现相对复杂:相较于简单的除法散列法,乘法散列法的计算步骤更多,实现代码也相对复杂一些。

- 常数 A 的选择有难度:虽然理论上常数

使用乘法散列法计算哈希值步骤示例:

假设要对整数关键字 key = 12345 进行哈希计算,哈希表大小 m = 100,常数 A 取黄金分割数 5 − 1 2 \frac{\sqrt{5}-1}{2} 25 −1,计算过程如下:

- 计算 key * A : 12345 * 5 − 1 2 \frac{\sqrt{5}-1}{2} 25 −1 ≈ 12345 * 0.6180339887 = 7625.08749

- 取小数部分 :7625.08749

mod1 = 0.08749 - 乘以哈希表大小:0.08749*100 = 8.749

- 向下取整得到哈希值:[8.749」= 8

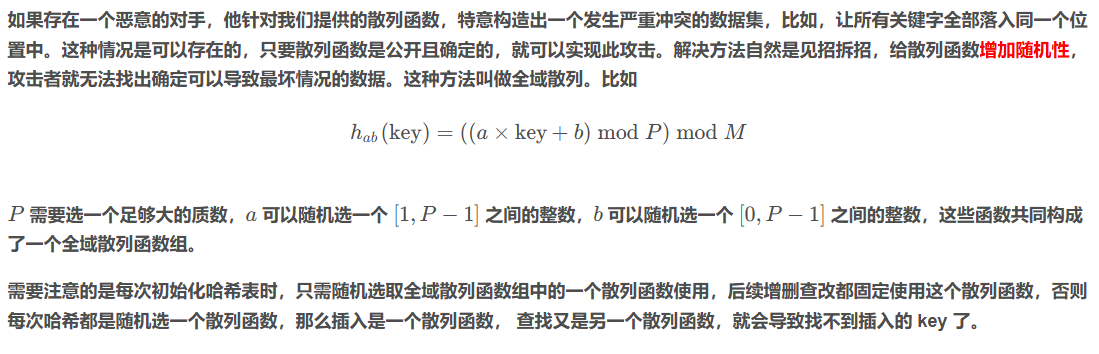

4. 全域散列法

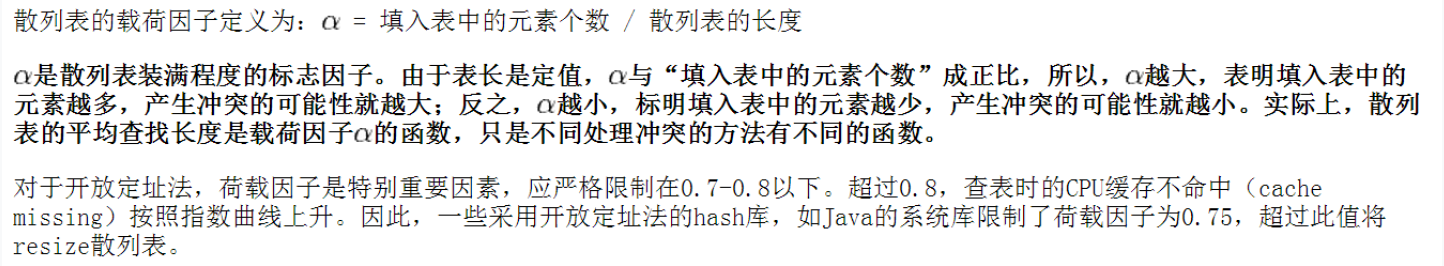

五、负载因子

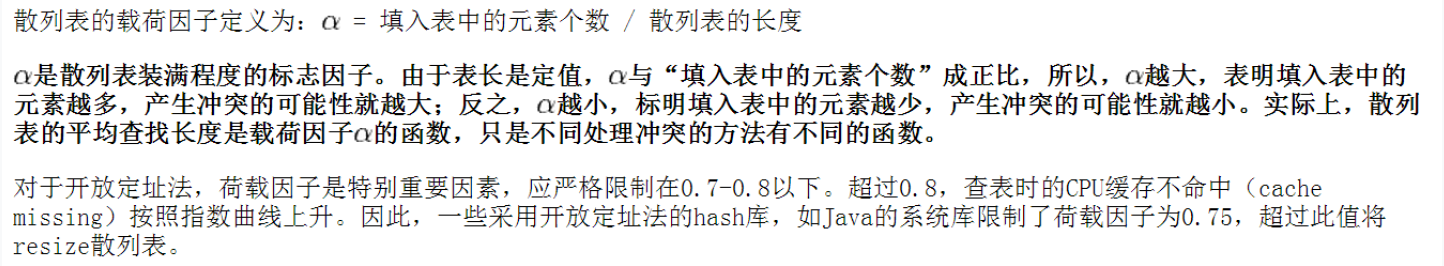

1. 什么是负载因子

负载因子 :是哈希表设计与性能分析中的核心概念,用于衡量哈希表的"填充程度" ,直接影响哈希冲突概率和内存利用率

负载因子的定义 :哈希表中已存储的元素数量 / 哈希表的总容量(或桶的数量)

计算公式 :load_factor = n/m

- n :是哈希表中当前存储的有效元素数量

- m :是哈希表的总容量 (即桶数组的长度,如:

vector<Node*>的大小

2. 负载因子对哈希表性能的影响

负载因子是哈希冲突概率和内存利用率的"平衡器",核心影响如下

(1)负载因子越小 → 哈希冲突概率越低

-

load_factor很小时,哈希表很空,每个桶的平均元素数少,链表或探测链短 ,插入、查找、删除的时间复杂度接近 O ( 1 ) O(1) O(1) -

但内存浪费严重(大量桶闲置),空间利用率低。

(2)负载因子越大→哈希冲突概率越高

load_factor很大时,哈希表快满,链表/探测链长 ,操作时间复杂度会退化到 O ( N ) O(N) O(N)(极端情况哈希表退化为链表)- 内存利用率高,但性能会暴跌

因此需要控制负载因子的值,在空间利用率和冲突率之间进行平衡

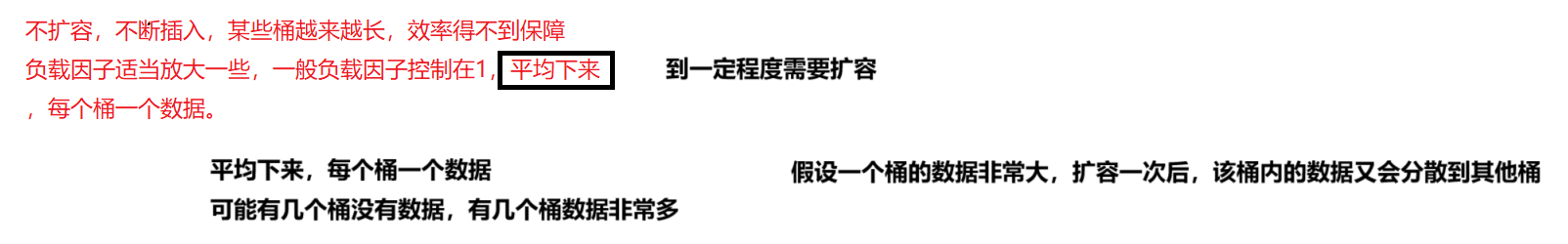

3. 负载因子超过國值时会发什么?

负载因子驱动扩容 :哈希表不能满了再进行扩容,控制负载因子到一定值就进行扩容

当负载因子超过阈值时,哈希表需要进行扩容(Resize),流程如下:

- 新建更大的桶数组:新容量通常是原容量的 2 倍(或接近的质数,依实现而定)

- 重新映射所有元素:遍历旧哈希表的所有元素,用新哈希函数(或新容量重新取模)将元素插入新桶

- 释放旧内存:销毁旧桶数组,替换为新桶数组

六、哈希冲突的解决

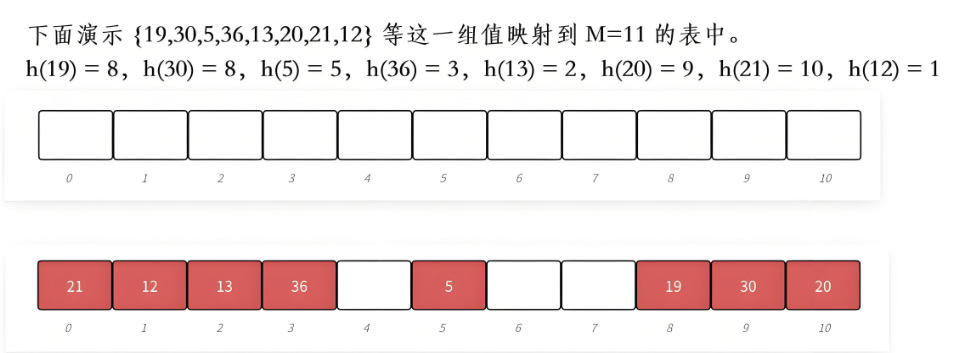

1. 开放定址法(闭散列法)

开放定址法(OpenAddressing) :开放定址法是处理哈希冲突的一种系统化方法,所有元素都存储在哈希表数组本身中,通过探测序列寻找可用的空槽位。

- 它的核心思路 是:当发生哈希冲突时,按照预定的探测规则 在哈希表中找下一个空闲位置 来存储冲突的元素。

原理分析:

- 设哈希表的大小为

m,哈希函数为h(key),当通过哈希函数计算出的地址h(key)已经被占用,即发生冲突时: - 开放定址法 会使用一个探测序列

h_i(key)(i = 0, 1, 2, ···)来寻找下一个空闲位置,直到找到可以插入的位置或者确定哈希表已满 - 探测序列的计算方式决定了开放定址法的具体类型

线性探测

线性探测(LinearProbing):

- 探测公式 :

h_i(key)= (h(key)+ i) % m,其中i = 0, 1, 2, ...- 即:在发生冲突时,从发生冲突的位置开始,依次向后探测,直到寻找到下一个空位置为止 (如果到达表尾则回到表头)

示例:

缺点:容易产生 "聚集"(或叫 "堆积")现象。

- 即连续的若干个位置被占用,导致后续插入元素时需要探测多个位置,降低插入和查找效率。

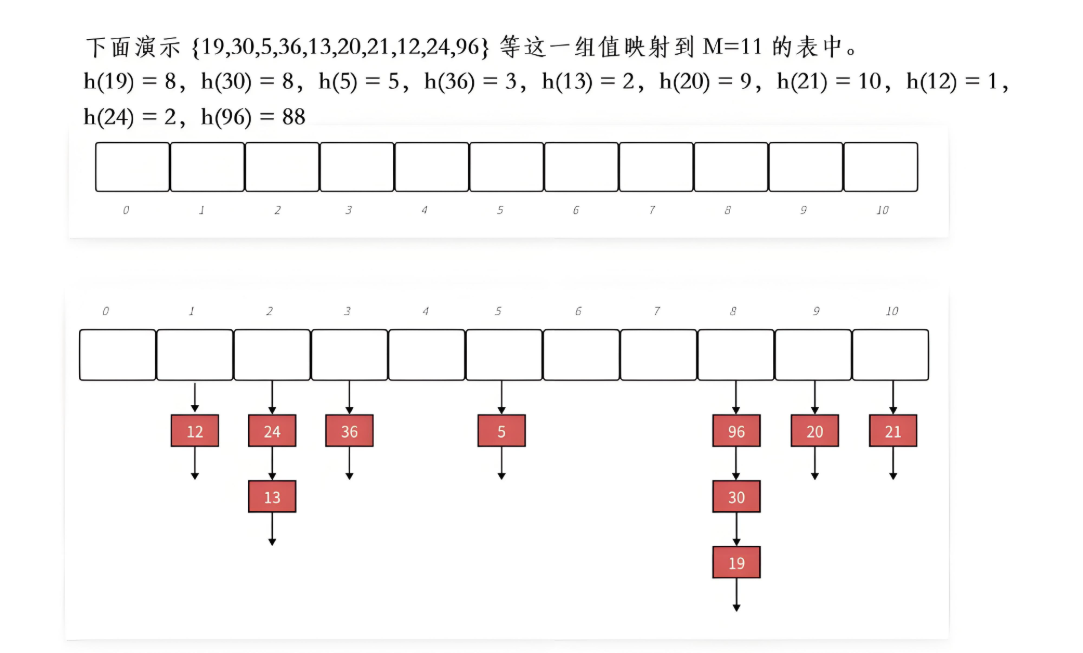

2. 链地址法(开散列法)

链地址法 (SeparateChaining)(也叫拉链法 、哈希桶法):是哈希表解决哈希冲突的经典方案之一。

- 它的核心思路是:用数组 + 链表 (或其他动态结构)的组合,让冲突元素"链"在一起,既简单又高效。

链地址法的原理:

- 链地址法哈希表 底层是一个数组 (称为"哈希桶数组"),每个数组元素 对应一个链表/动态结构

插入元素时:

- 通过哈希函数 计算

key的哈希值,确定要放入数组的哪个"桶"(即:数组索引) - 若该桶对应的链表为空,直接插入

- 若已存在元素(发生冲突),就进行头插 ,把新元素链入到桶中

查找/删除元素时:

- 先通过哈希函数找到对应桶

- 再遍历链表 逐个匹配

key

优缺点分析:

优点:

- 冲突处理简单:不管冲突多频繁,只需往链表追加,逻辑清晰易实现

- 空间灵活:链表是动态结构,负载因子(负载因子 = 元素数 / 桶数 )可大于 1 ,空间利用率高

- 无聚集问题:每个桶的冲突是独立链表,不会像开放定址法那样 "连累" 其他桶

缺点:

- 遍历开销:若某个桶的链表过长,查找 / 删除会退化为 O(n)(n 是链表长度 )

- 额外空间:链表节点需要存储指针,有一定内存开销

七、开放定址法 代码实现

在实践里,开放定址法的表现不如链地址法。

-

原因在于,开放定址法 不管采用哪种冲突解决方式,都是占用哈希表自身的空间 ,这就使得各元素的存储始终存在相互影响的问题。

-

所以,对于开放定址法 ,我们简单选用线性探测的方式来实现即可 。

1. 哈希结构

结点状态与结点数据类型

cpp

// 哈希表中每个位置的状态

enum STATE

{

EXIST,

EMPTY,

DELETE

};

// 哈希存储的数据

template<class K, class V>

struct HashData

{

std::pair<K, V> _kv;

enum STATE _state = EMPTY;

};enum State :定义哈希表中节点的三种状态的"枚举"

EXIST:存在状态EMPTY,:空状态DELETE:已删除状态

哈希节点结点数据类型:

- 存储键值对类型,方便映射 :

std::pair<K, V> _kv - 结点中存储当前结点的状态,初始值为

EMPTY:enum STATE _state = EMPTY;

哈希表结构设计

cpp

// 哈希表的结构

template<class K, class V, class HashFunc = DefaultHashFunc<K>> // 默认使用整型的哈希函数

class HashTable

{

private:

vector<HashData<K, V>> _table;

size_t _n = 0; // 存储的有效数据的个数 哈希是分散存储的,vector 是连续存储的,因此即使 vector 提供了 size 接口,也需要这个 _n

public:

// ... 相关成员函数实现

HashTable()

{

_table.resize(10);

}

}- 哈希表定义为模板实现 :模板参数设置为

template<class K, class V, class HashFunc = DefaultHashFunc<K>>,设置pair中存储的数据K、V类型,并设置默认的哈希函数,同时支持传入自定义的哈希函数 - 使用

vector作为表结构:由于vector为自定义类型,HashTable的默认构造函数会自动调用 vector 的 默认构造函数 size_t _n = 0:存储有效数据的个数 ,哈希是分散存储的,vector 是连续存储的 ,_n成员记录表中的有效结点个数,通过比较_n和vector.size()的大小判断哈希表是否需要扩容- 构造函数初始化哈希表

size为 10

2. 哈希函数设计

开放定址法 采用对关键字取模 来确定其存储位置,这种方法仅适用于可以进行取模运算的类型 ,而字符串也经常做哈希表中的

Key,因此我们需要解决字符串不能取模的问题

- 我们使用仿函数来控制指字符串的取模问题

常用的字符串哈希算法 :字符串哈希算法

各自使用单独的仿函数设计

cpp

// 使用仿函数控制 string 和 其他整型的取模

template<class K>

struct DefaultHashFunc

{

size_t operator()(const K& key)

{

return static_cast<size_t> (key);

}

};

struct StringHashFunc

{

size_t operator()(const string& str)

{

// BKDR

size_t hash = 0;

for (auto ch : str) {

hash *= 131;

hash += ch;

}

return hash;

}

};

// 哈希表模板参数控制

template<class K, class V, class HashFunc = DefaultHashFunc<K>>

class class HashTable

{}各自使用单独的仿函数设计 :设计两个单独的仿函数,重载operator(),通过哈希表的模板参数来控制取模运算

- 默认哈希函数 :

DefaultHashFunc,默认关键字key为可取模的整型,直接返回整型,可以进行取模操作 - 字符串的哈希函数 :

StringHashFunc:同样是返回一个整数,对字符串进行BKDR算法后,尽可能确保不同字符串的哈希值不同- 使用该方法设计出的哈希表,在使用时需要显式传入

string的哈希函数HashTable<string, string, StringHashFunc> dict;但STL的使用并不需要传入哈希函数 ,接下来介绍使用模板及其特化解决该问题

- 使用该方法设计出的哈希表,在使用时需要显式传入

使用模板及模板特化设计

STL设计的使用并不需要传入哈希函数 ,下面介绍使用模板及其特化解决该问题

cpp

// 使用仿函数控制 string 和 其他整型的取模

template<class K>

struct DefaultHashFunc

{

size_t operator()(const K& key)

{

return static_cast<size_t> (key);

}

};

// 默认哈希函数 为 string 特化出一个版本

template <>

struct DefaultHashFunc<string>

{

size_t operator()(const string& str)

{

// BKDR

size_t hash = 0;

for (auto ch : str) {

hash *= 131;

hash += ch;

}

return hash;

}

};

// 哈希表模板参数控制

template<class K, class V, class HashFunc = DefaultHashFunc<K>>

class class HashTable

{}- 默认哈希函数

DefaultHashFunc为模板设计,默认处理整型 ,直接返回size_t类型的整型值,方便外部进行取模运算 - 对默认哈希函数模板进行特化 ,为

string类型特化出一个版本,专用于处理string不能取模的问题,内部使用BKDR算法- 当哈希表的K为可取模的类型时 :调用默认哈希函数,直接返回整型,可进行取模操作

- 当哈希表的K为 字符串 类型时 :调用特化版本的哈希函数 ,对字符串用

BKDR算法计算出一个哈希冲突概率极低的、可取模的值

- 关于模板的特化见前文链接 :模版深入进阶及其特化

3. 哈希表的相关操作

insert

insert 函数的逻辑主要为三步:

- 查找Key,如果Key已存在,就不进行插入

- 插入前检查哈希表是否需要扩容

- 检查容量后,进行线性探测,查找下一个可用于插入的位置进行插入

cpp

bool insert(const pair<K, V>& kv)

{

if (find(kv.first))

return false;

// 插入前需要控制 负载因子 和 扩容

//if ((static_cast<double> (_n) / static_cast<double>(_table.size())) >= 0.7)

if (_n * 10 / _table.size() >= 7) // 牺牲一部分空间换取性能

{

size_t newSize = _table.size() * 2;

// 扩容后映射关系变了,需要重新映射

// 创建一个新的 哈希表 处理映射关系 和 冲突

HashTable<K, V, HashFunc> newHashTable;

newHashTable._table.resize(newSize);

// 遍历旧表的数据 重新插入,映射到新表 只把 存在的区域 进行映射

for (size_t i = 0; i < _table.size(); i++)

{

if (_table[i]._state == EXIST)

{

// 这里再调用 insert 时,已经resize过了,会走下面的线性探测逻辑

newHashTable.insert(_table[i]._kv);

}

}

_table.swap(newHashTable._table);

}

// 线性探测

HashFunc hs;

size_t hashi = hs(kv.first) % _table.size();

// 找到的 hashi 位置,可能 exist delete empty ,

// 插入时 需要找到 线性探测,只要位置已有数据存在,就向后继续探测

while (_table[hashi]._state == EXIST)

{

++hashi;

hashi %= _table.size();

}

// 循环结束后,找到了 状态为 empty 和 delete 的位置都可以插入

_table[hashi]._kv = kv;

_table[hashi]._state = EXIST;

++_n;

return true;

}查找:

if (find(kv.first)):如果当前Key已存在,不进行插入,返回false

线性探测:

-

首先利用哈希函数提取关键字 Key 后,对 Key 做取模运算 ,计算

hashi的值 -

再在表中找下一个可用于插入的位置:

-

状态为

EMPTY和DELETE的位置都可以插入,因此只要当前位置状态为EXIST,就循环向后找(++hashi)。

cppwhile (_table[hashi]._state == EXIST) { ++hashi; hashi %= _table.size(); }- 每次

++hashi后,对hashi进行取模,使得hasi移动到_table.size()位置时,通过取模运算重新回到表的开头位置 ,找到EMPTY位置即可进行插入

-

-

插入:

- 插入pair :

_table[hashi]._kv = kv; - 插入后更新状态为

EXIST:_table[hashi]._state = EXIST; - 插入后有效元素计数++ :

++_n;

- 插入pair :

扩容逻辑 :通过负载因子的大小判断哈希表是否需要扩容

-

采取二倍扩容逻辑 :

size_t newSize = _table.size() * 2; -

由于扩容后旧表中原有的映射会失效,因此需要对旧表中的数据进行重新映射 :这里采取的策略是==新创建一个局部哈希表,将旧表中的数据重新映射到新表==

-

设置新表的大小 :

newHashTable._table.resize(newSize); -

遍历旧表,仅需将

EXIST状态的结点映射到新表:cppfor (size_t i = 0; i < _table.size(); i++) { if (_table[i]._state == EXIST) newHashTable.insert(_table[i]._kv); }for循环中新表再调用insert时 ,新表已经resize过了,新表的大小为旧表的二倍,无需进行扩容,执行下面的线性探测逻辑 ,因此可以实现==将旧表中的数据重新映射到新表==

-

映射完成后交换两个哈希表 中的

vector,由于新表为局部哈希表,交换后,新表销毁时会自动销毁旧表的数据

-

find

cpp

HashData<const K, V>* find(const K& key) const

{

// 线性探测

HashFunc hs;

size_t hashi = hs(key) % _table.size();

// 仅在 不为 empty 的结点中查找

while (_table[hashi]._state != EMPTY)

{

if (_table[hashi]._state == EXIST && _table[hashi]._kv.first == key)

{

return (HashData<const K, V>*) & _table[hashi];

}

++hashi;

hashi %= _table.size();

}

// 循环内没有返回,说明没找到

return nullptr;

}查找逻辑:

-

创建哈希函数对象 ,计算

Key的hashi值 -

查找时仅需在不为

empty的结点中查找:while (_table[hashi]._state != EMPTY)-

状态为

EXIST且Key值== key的结点即为要查找的位置cppif (_table[hashi]._state == EXIST && _table[hashi]._kv.first == key) { return (HashData<const K, V>*) & _table[hashi]; } -

每次循环内不满足查找条件时,

++hashi的值 去下一个位置查找 -

每次

++hashi后,对hashi进行取模,使得hasi移动到_table.size()位置时,通过取模运算重新回到表的开头位置,便于进行第二轮查找

-

-

找到时返回当前节点的地址,找不到时返回空指针

erase

- 哈希表的删除需要找到对应的Key才能删除,因此需要先查找

cpp

bool Erase(const K& key)

{

// 找到了才能删除

HashData<const K, V>* ret = find(key);

if (ret)

{

ret->_state = DELETE;

--_n;

return true;

}

// 找不到时 return false

return false;

}-

查找 :指针

ret存储find的查找结果 -

删除 :

if(ret)为真时,代表找到了,可进行删除。删除时无需抹除数据,只需要将该节点的状态设为DELETE即可,修改完状态后--_n,return true; -

找不到时直接

return false;

八、链地址法/哈希桶 代码实现

1. 哈希结构

Hash 结点类型

cpp

template<class K, class V>

struct HashNode

{

std::pair<K, V> _kv;

struct HashNode<K, V>* _next;

HashNode(const pair<K, V>& kv)

:_kv(kv)

,_next(nullptr)

{ }

};采用哈希桶设计,Hash数据类型为一个个的结点,使用单链表串起来:

std::pair<K, V> _kv;:存储键值对struct HashNode<K, V>* _next;:单链表设计,存储指向下一个结点的指针HashNode(const pair<K, V>& kv):构造函数,初始化结点中的成员

哈希表结构设计

cpp

// 哈希表的结构

template<class K, class V, class HashFunc = DefaultHashFunc<K>> // 默认使用整型的哈希函数

class HashTable

{

private:

typedef struct HashNode<K, V> Node; // 类型重命名

vector<Node*> _table; // 需要写析构函数

size_t _n = 0;

public:

// ... 相关成员函数实现

};- 哈希表定义为模板实现 :模板参数设置为

template<class K, class V, class HashFunc = DefaultHashFunc<K>>,设置pair中存储的数据K、V类型,并设置默认的哈希函数,同时支持传入自定义的哈希函数 - 使用

vector作为我们的表结构:由于vector为自定义类型,HashTable的默认构造函数会自动调用 vector 的 默认构造函数 size_t _n = 0:存储有效数据的个数 ,哈希是分散存储的,vector 是连续存储的 ,_n成员记录表中的有效结点个数,通过比较_n和vector.size()的大小判断哈希表是否需要扩容- 构造函数初始化哈希表

size为10

2. 哈希函数设计

- 链地址法同样需要仿函数来控制指字符串的取模问题

各自使用单独的仿函数设计

cpp

// 使用仿函数控制 string 和 其他整型的取模

template<class K>

struct DefaultHashFunc

{

size_t operator()(const K& key)

{

return static_cast<size_t> (key);

}

};

struct StringHashFunc

{

size_t operator()(const string& str)

{

// BKDR

size_t hash = 0;

for (auto ch : str) {

hash *= 131;

hash += ch;

}

return hash;

}

};

// 哈希表模板参数控制

template<class K, class V, class HashFunc = DefaultHashFunc<K>>

class class HashTable

{}使用单独的仿函数设计 :设计两个单独的仿函数,重载了operator(),通过哈希表的模板参数来空指取模运算

- 默认哈希函数 :

DefaultHashFunc,默认关键字key为整型,直接返回整型,可以进行取模操作 - 字符串的哈希函数 :

StringHashFunc:同样是返回一个整数,对字符串进行BKDR算法后,尽可能确保不同字符串的哈希值不同 - 使用该方法设计出的哈希表,再使用时需要传入

string的哈希函数HashTable<string, string, StringHashFunc> dict;但STL的使用并不需要传入哈希函数 ,接下来介绍使用模板及其特化解决该问题

使用模板及模板特化设计

STL设计的使用并不需要传入哈希函数 ,下面介绍使用模板及其特化解决该问题

cpp

// 使用仿函数控制 string 和 其他整型的取模

template<class K>

struct DefaultHashFunc

{

size_t operator()(const K& key)

{

return static_cast<size_t> (key);

}

};

template <>

struct DefaultHashFunc<string>

{

size_t operator()(const string& str)

{

// BKDR

size_t hash = 0;

for (auto ch : str) {

hash *= 131;

hash += ch;

}

return hash;

}

};

// 哈希表模板参数控制

template<class K, class V, class HashFunc = DefaultHashFunc<K>>

class class HashTable

{}- 默认哈希函数

DefaultHashFunc为模板设计,默认处理整型 ,直接返回size_t类型的整型值,方便外部进行取模运算 - 对该哈希函数进行特出,为

string类型特化出一个版本,专用于处理string不能取模的问题,内部使用BKDR算法- 当哈希表的K为可取模的类型时 :调用默认哈希函数,直接返回整型,可进行取模操作

- 当哈希表的K为 字符串 类型时 :调用特化版本的哈希函数 ,对字符串用

BKDR算法计算出一个可取模的值

- 关于模板的特化见前文链接 :模版深入进阶及其特化

3. 构造与析构函数

构造函数和开放定址法相似,只不过多了一个步骤:

- 初始化哈希表

size为10 - 初始化结点指针为

nullptr

cpp

public:

HashTable()

{

_table.resize(10, nullptr);

}

// 需要手动析构桶中的节点

~HashTable()

{

for (size_t i = 0; i < _table.size(); i++)

{

Node* curNode = _table[i];

while (curNode)

{

Node* curNext = curNode->_next;

delete curNode;

curNode = curNext;

}

_table[i] = nullptr;

}

}析构函数:

cpp

// 哈希表的结构

template<class K, class V, class HashFunc = DefaultHashFunc<K>> // 默认使用整型的哈希函数

class HashTable

{

private:

typedef struct HashNode<K, V> Node; // 类型重命名

vector<Node*> _table; // 需要写析构函数

size_t _n = 0;

public:

// ... 相关成员函数实现

};-

回顾哈希表的设计,哈希表中的类型为自定义类型

vector,编译器会自动调用vector的析构函数释放资源,但哈希桶中挂载的一个个结点不会被释放,因此需要我们设计析构函数释放每个桶中的节点 -

析构函数核心设计 :遍历每个桶,再遍历每个桶中的所有结点,依次释放结点即可

cppfor (size_t i = 0; i < _table.size(); i++) { Node* curNode = _table[i]; while (curNode) { Node* curNext = curNode->_next; delete curNode; curNode = curNext; } _table[i] = nullptr; }

4. 相关操作

Insert

Insert 函数的逻辑主要为三步:

- 查找Key,如果Key已存在,就不进行插入

- 插入前检查哈希表是否需要扩容

- 检查容量后,查找对应的

hashi,采用头插法进行插入

cpp

bool Insert(const pair<K, V>& kv)

{

if (Find(kv.first))

return false;

HashFunc hf;

// 控制负载因子 为 1 时扩容

//if (static_cast<double> (_n) / static_cast<double> (_table.size()) == 1.0)

if (_n == _table.size()) // 扩容逻辑

{

size_t newSize = _table.size() * 2;

vector<Node*> newTable;;

newTable.resize(newSize, nullptr);

// 遍历每个桶,将每个桶中的节点都拿过来

for (size_t i = 0; i < _table.size(); ++i)

{

Node* curNode = _table[i];

while (curNode)

{

Node* curNext = curNode->_next;

// 把旧表中的每个结点重新映射后,再头插到新表中

size_t hashi = hf(curNode->_kv.first) % newSize;

// 头插

curNode->_next = newTable[hashi];

newTable[hashi] = curNode;

curNode = curNext;

}

_table[i] = nullptr;

}

_table.swap(newTable);

}

// 挂结点的逻辑

size_t hashi = hf(kv.first) % _table.size();

Node* newNode = new Node(kv);

// 头插

newNode->_next = _table[hashi];

_table[hashi] = newNode;

++_n;

return true;

}查找:

if (Find(kv.first)):如果当前Key已存在,返回false

头插逻辑:

-

首先利用哈希函数提取关键字Key后,对Key做取模运算 ,计算

hashi的值,确定在哪个桶进行头插 -

再在表中进行头插:

-

创建新结点 :

Node* newNode = new Node(kv); -

头插逻辑:

cpp// newNode 先链接,再成为新的头结点 newNode->_next = _table[hashi]; _table[hashi] = newNode; -

插入后有效元素计数++ :

++_n;

-

扩容逻辑 :通过负载因子的大小判断哈希表是否需要扩容

-

控制负载因子为1时进行扩容 :

if (_n == _table.size()),负载因子控制不大于1 ,可以确保每个桶的平均元素个数为1,因此查找的平均时间复杂度 为 O ( 1 ) O(1) O(1) -

由于扩容后旧表中原有的映射会失效,因此需要对旧表中的数据进行重新映射 :这里采取的策略是==新创建一个局部哈希表,将旧表中的每个结点重新映射到新表==

-

二倍扩容并设置新表的大小:

cppsize_t newSize = _table.size() * 2; vector<Node*> newTable;; newTable.resize(newSize, nullptr); -

遍历每个桶中的的每个结点,计算相应的

hashi值,再重新头插到新表中对应的桶中:cppfor (size_t i = 0; i < _table.size(); ++i) { Node* curNode = _table[i]; while (curNode) { Node* curNext = curNode->_next; // 把每个结点做重新映射 size_t hashi = hf(curNode->_kv.first) % newSize; // 头插 curNode->_next = newTable[hashi]; newTable[hashi] = curNode; curNode = curNext; } _table[i] = nullptr; }- 每个桶插入过后,将旧桶中的指针置空

-

映射完成后交换两个哈希表 中的

vector,由于新表为局部哈希表,交换后,局部新表销毁时会自动销毁旧表的数据

-

Find

cpp

Node* Find(const K& key) const

{

HashFunc hf;

size_t hashi = hf(key) % _table.size();

Node* curNode = _table[hashi];

while (curNode)

{

if (curNode->_kv.first == key)

return curNode;

curNode = curNode->_next;

}

return nullptr;

}查找逻辑 :本质是单链表的查找

- 创建哈希函数对象 ,计算

Key的hashi值 - 遍历

hashi值对应的桶中的单链表:Node* curNode = _table[hashi];- 遍历单链表进行查找即可

- 找到时返回当前节点的地址,找不到时返回空指针

Erase

- 由于单链表的删除需要更改前一个结点的

next指针 ,因此不适合复用Find函数

cpp

bool Erase(const K& key)

{

HashFunc hf;

size_t hashi = hf(key) % _table.size();

Node* curPrev = nullptr;

Node* curNode = _table[hashi];

while (curNode)

{

if (curNode->_kv.first == key)

{

if (curPrev == nullptr) // 头删

_table[hashi] = curNode->_next;

else // 非头删

curPrev->_next = curNode->_next;

delete curNode;

return true;

}

curPrev = curNode;

curNode = curNode->_next;

}

return false;

}-

本质是单链表的删除,利用

prevNode和curNode遍历单链表,对查找到的结点进行删除 -

删除节点时,需要区分头删和非头删两种情况

cppif (curNode->_kv.first == key) { if (curPrev == nullptr) // 头删 _table[hashi] = curNode->_next; else // 非头删 curPrev->_next = curNode->_next; delete curNode; return true; } -

**找到时,删除成功 return true,找不到时 return false; **

- 该函数实现的功能为打印每个桶中单链表的值 ,可根据需要进行格式自定义

cpp

void Print()

{

for (size_t i = 0; i < _table.size(); ++i)

{

printf("[%d]->", i);

Node* curNode = _table[i];

while (curNode)

{

cout << curNode->_kv.first << ":" << curNode->_kv.second << "->";

curNode = curNode->_next;

}

printf("NULL\n");

}

cout << endl;

}九、使用素数优化哈希表的大小

在设计哈希表时,一个常见但容易被忽视的细节是:桶(bucket)数组的长度选择 。

很多初学者在实现哈希表时,往往直接让数组容量按倍数扩展,如 size *= 2。

这种做法虽然简单,但可能在哈希分布上留下隐患------当哈希函数的结果模式与桶容量存在某种数学关系(如公因数),则容易导致哈希冲突集中、性能急剧下降。

为了避免这种问题,工业级哈希表(如 std::unordered_map)通常会让桶数组的长度为素数(prime number) 。

这是因为素数在取模运算中能更均匀地分散哈希值,减少周期性冲突,从而提高查找与插入的效率。

获取下一个素数

下面的实现中,HashTable 构造函数初始容量为 11(素数):

cpp

HashTable()

{

_table.resize(11, nullptr);

}而在扩容时,会调用 GetNextPrime() 获取下一个合适的素数容量:

cpp

inline size_t GetNextPrime(size_t prime)

{

const int PRIMECOUNT = 28;

static const size_t primeList[PRIMECOUNT] =

{

53ul, 97ul, 193ul, 389ul,

769ul, 1543ul, 3079ul, 6151ul,

12289ul, 24593ul, 49157ul, 98317ul,

196613ul, 393241ul, 786433ul, 1572869ul,

3145739ul, 6291469ul, 12582917ul, 25165843ul,

50331653ul, 100663319ul, 201326611ul, 402653189ul,

805306457ul, 1610612741ul, 3221225473ul, 4294967291ul

};

size_t i = 0;

for (; i < PRIMECOUNT; ++i)

{

if (primeList[i] > prime)

return primeList[i];

}

return primeList[i];

}这里预置了 28 个经过验证的素数,涵盖从几十到数十亿的范围。 当表满时,哈希表调用 GetNextPrime() 获取一个比当前容量更大的素数,作为新表的桶数。

扩容与重新映射过程

在 Insert() 函数中,当元素数量 _n 达到表的大小时,就会进行扩容:

cpp

// 以下为 insert 的扩容逻辑

if (_n == _table.size())

{

// size_t newSize = _table.size() * 2; // 取代旧的扩容大小

size_t newSize = GetNextPrime(_table.size()); // 取代旧的扩容大小,扩容的其他步骤相同

vector<Node*> newTable;

newTable.resize(newSize, nullptr);

// 重新哈希映射

for (size_t i = 0; i < _table.size(); ++i)

{

Node* curNode = _table[i];

while (curNode)

{

Node* curNext = curNode->_next;

size_t hashi = hf(curNode->_kv.first) % newSize;

// 头插

curNode->_next = newTable[hashi];

newTable[hashi] = curNode;

curNode = curNext;

}

_table[i] = nullptr;

}

_table.swap(newTable);

}整个过程包含三步:

- 选择新容量 :通过

GetNextPrime()找到更大的素数; - 重新映射节点 :将所有旧桶中的结点重新计算哈希值 并头插入新表;

- 交换表指针:用新表替换旧表,实现无缝扩容。

素数优化的意义

相比简单的"容量翻倍"方案,使用素数有以下优势:

- 降低哈希冲突概率:素数取模减少了哈希值周期性重复的可能;

- 提升查询与插入性能:分布更均匀,负载因子接近 1 时仍保持良好性能;

- 提升通用性:对于不同类型的哈希函数(尤其是简单的整数或字符串哈希),素数桶数能起到"天然扰动器"的作用,使映射更随机。

十、哈希表与红黑树性能对比

1. 测试代码

cpp

void test_speed()

{

const size_t N = 1000000;

unordered_set<int> us;

set<int> s;

vector<int> v;

v.reserve(N);

srand(time(0));

for (size_t i = 0; i < N; ++i)

{

//v.push_back(rand());

v.push_back(rand() + i * i + 13*i);

//v.push_back(i);

}

size_t begin1 = clock();

for (auto e : v)

{

s.insert(e);

}

size_t end1 = clock();

cout << "set insert 耗时: " << end1 - begin1 << endl;

size_t begin2 = clock();

for (auto e : v)

{

us.insert(e);

}

size_t end2 = clock();

cout << "unordered_set insert 耗时: " << end2 - begin2 << endl;

cout << endl;

size_t begin3 = clock();

for (auto e : v)

{

s.find(e);

}

size_t end3 = clock();

cout << "set find 耗时: " << end3 - begin3 << endl;

size_t begin4 = clock();

for (auto e : v)

{

us.find(e);

}

size_t end4 = clock();

cout << "unordered_set find 耗时: " << end4 - begin4 << endl << endl;

cout << "插入数据个数:" << s.size() << endl;

cout << "插入数据个数:" << us.size() << endl << endl;;

size_t begin5 = clock();

for (auto e : v)

{

s.erase(e);

}

size_t end5 = clock();

cout << "set erase 耗时: " << end5 - begin5 << endl;

size_t begin6 = clock();

for (auto e : v)

{

us.erase(e);

}

size_t end6 = clock();

cout << "unordered_set erase 耗时: " << end6 - begin6 << endl << endl;

}

int main()

{

test_speed();

return 0;

}2. 结果分析

- 插入随机数据:

- 插入有序数据:

一、实验结果说明

虽然不同机器、编译器、随机数分布可能导致绝对时间不同,但趋势是非常稳定的:

| 操作类型 | set(红黑树) |

unordered_set(哈希表) |

原因分析 |

|---|---|---|---|

| 插入 | 慢 | 快 | 哈希表平均 O(1),红黑树 O(logN) |

| 查找 | 慢 | 快 | 哈希表直接定位桶,红黑树需要多次比较 |

| 删除 | 慢 | 快 | 红黑树删除要维持平衡,哈希表平均 O(1) |

| 有序性 | 有序 | 无序 | 红黑树保持中序有序,哈希表完全无序 |

实验结果的核心结论:

哈希表型容器(unordered_set / unordered_map)在插入、查找、删除操作上远快于红黑树型容器(set / map)。

但红黑树型容器具备自动排序、有序遍历和范围查询能力,是哈希表无法替代的。

二、两类容器底层机制区别

| 对比项 | set/map(红黑树) |

unordered_set/unordered_map(哈希表) |

|---|---|---|

| 底层结构 | 红黑树(平衡二叉搜索树) | 哈希表(数组 + 链表/桶) |

| 元素有序性 | 自动排序(中序遍历有序) | 无序存储 |

| 插入复杂度 | O(logN) | 平均 O(1) |

| 查找复杂度 | O(logN) | 平均 O(1) |

| 删除复杂度 | O(logN) | 平均 O(1) |

| 空间开销 | 相对较小 | 需要额外哈希桶,空间大 |

| 内部机制 | 通过比较函数维护平衡 | 通过哈希函数定位桶 |

| 迭代器稳定性 | 插入删除后仍有效 | rehash 时所有迭代器失效 |

| 支持范围操作 | ✔(lower_bound, upper_bound) | ❌(无序无法范围查找) |

三、适用场景总结

| 使用场景 | 推荐容器 | 原因 |

|---|---|---|

| 需要保持元素有序 | set / map |

红黑树自动排序,可用中序遍历输出有序结果 |

| 需要范围查找(如区间查询、上下界) | set / map |

支持 lower_bound() / upper_bound() |

| 频繁插入、查找、删除(只关心是否存在) | unordered_set / unordered_map |

哈希结构,平均 O(1) 时间复杂度,速度远快 |

| 键值分布随机、冲突较少 | unordered_set / unordered_map |

哈希表性能极佳 |

| 键值分布集中或需要自定义比较顺序 | set / map |

哈希冲突可能严重时,树结构更稳定 |

| 内存敏感或要求迭代器稳定 | set / map |

哈希表扩容(rehash)会使迭代器失效 |

四、总结

✅ 红黑树(set/map) :适合有序数据、范围查找、稳定性要求高的场景。

✅ 哈希表(unordered_set/unordered_map):适合频繁查找、插入、删除且不要求顺序的高性能场景。

十一、完整代码实现

1. 开放定址法

cpp

// 闭散列的 开放定址法的哈希表

namespace open_addr

{

// 哈希表中每个位置的状态

enum STATE

{

EXIST,

EMPTY,

DELETE

};

// 哈希存储的数据

template<class K, class V>

struct HashData

{

std::pair<K, V> _kv;

enum STATE _state = EMPTY;

};

// 使用仿函数控制 string 和 其他整型的取模

template<class K>

struct DefaultHashFunc

{

size_t operator()(const K& key)

{

return static_cast<size_t> (key);

}

};

//// 方式一: 专门为 string 写一个 哈希函数,使用第一个 char 控制

//struct StringHashFunc

//{

// size_t operator()(const string& str)

// {

// return static_cast<size_t> (str[0]);

// }

//};

// 为 string 特化一个版本 哈希函数

template <>

struct DefaultHashFunc<string>

{

size_t operator()(const string& str)

{

// BKDR 哈希算法

size_t hash = 0;

for (auto ch : str) {

hash *= 131;

hash += ch;

}

return hash;

}

};

// 哈希表的结构

template<class K, class V, class HashFunc = DefaultHashFunc<K>> // 默认使用整型的哈希函数

class HashTable

{

private:

vector<HashData<K, V>> _table; // vector 存自定义类型,无需实现析构函数

size_t _n = 0; // 存储的有效数据的个数 哈希是分散存储的,vector 是连续存储的,因此即使 vector 中有 size,也需要这个 _n

public:

HashTable()

{

_table.resize(10);

}

bool insert(const pair<K, V>& kv)

{

if (find(kv.first))

return false;

// 插入前需要控制 负载因子 和 扩容

//if ((static_cast<double> (_n) / static_cast<double>(_table.size())) >= 0.75)

if (_n * 10 / _table.size() >= 7) // 牺牲一部分空间换取性能

{

size_t newSize = _table.size() * 2;

// 扩容后映射关系变了,需要重新映射

// 创建一个新的 哈希表 处理映射关系 和 冲突

HashTable<K, V, HashFunc> newHashTable;

newHashTable._table.resize(newSize);

// 遍历旧表的数据 重新插入,映射到新表 只把 存在的区域 进行映射

for (size_t i = 0; i < _table.size(); i++)

{

if (_table[i]._state == EXIST)

{

// 这里再调用 insert 时,已经resize过了,会走下面的线性探测逻辑

newHashTable.insert(_table[i]._kv);

}

}

_table.swap(newHashTable._table);

}

// 线性探测

HashFunc hs;

size_t hashi = hs(kv.first) % _table.size();

// 找到的 hashi 位置,可能 exist delete empty ,

// 插入时 需要找到 线性探测,只要位置已有数据存在,就向后继续探测

while (_table[hashi]._state == EXIST)

{

++hashi;

hashi %= _table.size();

}

// 循环结束后,找到了 状态为 empty 和 delete 的位置都可以插入

_table[hashi]._kv = kv;

_table[hashi]._state = EXIST;

++_n;

return true;

}

HashData<const K, V>* find(const K& key) const

{

// 线性探测

HashFunc hs;

size_t hashi = hs(key) % _table.size();

while (_table[hashi]._state != EMPTY)

{

if (_table[hashi]._state == EXIST && _table[hashi]._kv.first == key)

{

//return (HashData<const K, V>*) & _table[hashi];

return (HashData<const K, V>*) & _table[hashi];

}

++hashi;

hashi %= _table.size();

}

return nullptr;

}

bool Erase(const K& key)

{

// 找到了才能删除

HashData<const K, V>* ret = find(key);

if (ret)

{

ret->_state = DELETE;

--_n;

return true;

}

return false;

}

};

}2. 链地址法/哈希桶法(更重要)

cpp

namespace hash_bucket

{

// 使用仿函数控制 string 和 其他整型的取模

template<class K>

struct DefaultHashFunc

{

size_t operator()(const K& key)

{

return static_cast<size_t> (key);

}

};

//// 方式一: 专门为 string 写一个 哈希函数,使用第一个 char 控制

//struct StringHashFunc

//{

// size_t operator()(const string& str)

// {

// return static_cast<size_t> (str[0]);

// }

//};

// 为 string 特化一个版本 哈希函数

template <>

struct DefaultHashFunc<string>

{

size_t operator()(const string& str)

{

// BKDR

size_t hash = 0;

for (auto ch : str) {

hash *= 131;

hash += ch;

}

return hash;

}

};

template<class K, class V>

struct HashNode

{

std::pair<K, V> _kv;

struct HashNode<K, V>* _next;

HashNode(const pair<K, V>& kv)

:_kv(kv)

, _next(nullptr)

{

}

};

template<class K, class V, class HashFunc = DefaultHashFunc<K>>

class HashTable

{

typedef struct HashNode<K, V> Node;

private:

vector<Node*> _table; // 需要写析构函数,桶中的节点需要手动析构

size_t _n = 0;

public:

HashTable()

{

_table.resize(10, nullptr);

}

// 需要手动析构桶中的节点

~HashTable()

{

for (size_t i = 0; i < _table.size(); i++)

{

Node* curNode = _table[i];

while (curNode)

{

Node* curNext = curNode->_next;

delete curNode;

curNode = curNext;

}

_table[i] = nullptr;

}

}

bool Insert(const pair<K, V>& kv)

{

if (Find(kv.first))

return false;

HashFunc hf;

// 扩容逻辑

// 控制负载因子 为 1 时扩容

//if (static_cast<double> (_n) / static_cast<double> (_table.size()) >= 1.0)

// 控制负载因子 到 1 时扩容

if (_n == _table.size())

{

size_t newSize = _table.size() * 2;

vector<Node*> newTable;;

newTable.resize(newSize, nullptr);

// 遍历每个桶,将每个桶中的节点都拿过来

for (size_t i = 0; i < _table.size(); ++i)

{

Node* curNode = _table[i];

while (curNode)

{

Node* curNext = curNode->_next;

// 把每个结点做重新映射

size_t hashi = hf(curNode->_kv.first) % newSize;

// 头插

curNode->_next = newTable[hashi];

newTable[hashi] = curNode;

//curNode = curNode->_next;

curNode = curNext;

}

_table[i] = nullptr;

}

_table.swap(newTable);

}

// 挂结点的逻辑

size_t hashi = hf(kv.first) % _table.size();

Node* newNode = new Node(kv);

// 头插

newNode->_next = _table[hashi];

_table[hashi] = newNode;

++_n;

return true;

}

Node* Find(const K& key) const

{

HashFunc hf;

size_t hashi = hf(key) % _table.size();

Node* curNode = _table[hashi];

while (curNode)

{

if (curNode->_kv.first == key)

return curNode;

curNode = curNode->_next;

}

return nullptr;

}

// 单链表的删除需要更改前一个结点的 next 指针,不适合复用 find

bool Erase(const K& key)

{

HashFunc hf;

size_t hashi = hf(key) % _table.size();

Node* curPrev = nullptr;

Node* curNode = _table[hashi];

while (curNode)

{

if (curNode->_kv.first == key)

{

if (curPrev == nullptr) // 头删

_table[hashi] = curNode->_next;

else // 非头删

curPrev->_next = curNode->_next;

delete curNode;

--_n;

return true;

}

curPrev = curNode;

curNode = curNode->_next;

}

return false;

}

void Print()

{

for (size_t i = 0; i < _table.size(); ++i)

{

printf("[%d]->", (int)i);

Node* curNode = _table[i];

while (curNode)

{

cout << curNode->_kv.first << ":" << curNode->_kv.second << "->";

curNode = curNode->_next;

}

printf("NULL\n");

}

cout << endl;

}

};

}结语

哈希表 以简单的思想实现了极高的效率,但其背后蕴含着精妙的算法与设计权衡。

本文从理论到实践展示了哈希函数、冲突处理、扩容机制及与红黑树的性能差异。

实际开发中:

- 追求速度 → 选用 哈希表(unordered 系列)

- 需要有序与范围查询 → 选用 红黑树(set/map)

理解哈希表的底层原理,不仅能优化代码性能,更能加深对数据结构与系统设计的整体把握。

以上就是本文的所有内容了,如果觉得文章对你有帮助,欢迎 点赞⭐收藏 支持!如有疑问或建议,请在评论区留言交流,我们一起进步

分享到此结束啦

一键三连,好运连连!你的每一次互动,都是对作者最大的鼓励!

征程尚未结束,让我们在广阔的世界里继续前行!🚀