1 题目

给定一个二叉搜索树的根节点 root ,和一个整数 k ,请你设计一个算法查找其中第 k小的元素(从 1 开始计数)。

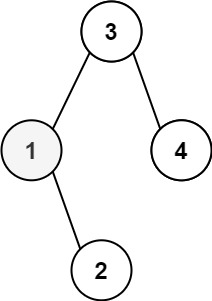

示例 1:

输入:root = [3,1,4,null,2], k = 1

输出:1示例 2:

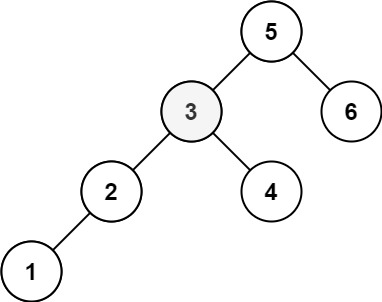

输入:root = [5,3,6,2,4,null,null,1], k = 3

输出:3提示:

- 树中的节点数为

n。 1 <= k <= n <= 1040 <= Node.val <= 104

2 代码实现

cpp

/**

* Definition for a binary tree node.

* struct TreeNode {

* int val;

* TreeNode *left;

* TreeNode *right;

* TreeNode() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}

* TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}

* TreeNode(int x, TreeNode *left, TreeNode *right) : val(x), left(left), right(right) {}

* };

*/

class Solution {

private:

int res = 0 ;

int rank = 0 ;

void traverse (TreeNode * root , int k ){

if (root == nullptr){

return;

}

traverse(root -> left , k);

rank ++ ;

if (k == rank){

res = root -> val ;

return ;

}

traverse(root -> right , k);

}

public:

int kthSmallest(TreeNode* root, int k) {

traverse(root , k );

return res;

}

};题解

这个解法是利用二叉搜索树(BST)的中序遍历特性来寻找第 k 小元素的递归实现,逻辑清晰且充分利用了 BST 的核心性质。下面从原理、代码细节和优缺点三个方面详细解释:

一、核心原理

BST 的关键性质是:中序遍历结果为升序序列(左子树 → 根节点 → 右子树)。因此,中序遍历过程中访问的第 k 个节点,就是整棵树中第 k 小的元素。

递归解法通过深度优先搜索(DFS)模拟中序遍历,在遍历过程中计数,当计数达到 k 时,当前节点的值即为答案。

二、代码细节拆解

1. 成员变量定义

cpp

private:

int res = 0; // 存储第 k 小的元素值

int rank = 0; // 记录当前访问到的节点是第几个(计数用)res:最终结果,找到第 k 小元素后赋值。rank:遍历计数器,每访问一个节点(中序顺序)就 +1,直到等于 k。

2. 递归遍历函数 traverse

cpp

void traverse(TreeNode* root, int k) {

if (root == nullptr) {

return; // 空节点直接返回,终止递归

}

// 1. 先递归遍历左子树(中序遍历的"左")

traverse(root->left, k);

// 2. 访问当前根节点(中序遍历的"根")

rank++; // 每访问一个节点,计数 +1

if (k == rank) { // 当计数达到 k 时,找到目标

res = root->val; // 记录结果

return; // 提前返回,无需继续遍历

}

// 3. 再递归遍历右子树(中序遍历的"右")

traverse(root->right, k);

}- 递归终止条件 :遇到空节点(

root == nullptr)时返回,避免无效递归。 - 中序遍历顺序 :严格遵循 "左 → 根 → 右":

- 先遍历左子树,确保左子树的所有节点(比当前根小)先被访问。

- 访问当前根节点时,计数器

rank加 1,若等于 k,说明当前节点就是第 k 小元素,记录结果后直接返回(剪枝,减少无效遍历)。 - 最后遍历右子树(右子树的节点都比当前根大)。

3. 主函数 kthSmallest

cpp

public:

int kthSmallest(TreeNode* root, int k) {

traverse(root, k); // 启动递归遍历

return res; // 返回找到的结果

}- 调用递归函数

traverse开始遍历,最终返回存储在res中的结果。

三、优缺点分析

优点:

- 逻辑简洁:直接利用 BST 中序遍历的升序性质,无需额外数据结构(如栈或数组),代码可读性高。

- 提前终止 :当找到第 k 小元素后,通过

return提前终止递归,避免遍历完整棵树(尤其是 k 较小时,效率很高)。 - 空间高效:空间复杂度为 O (h)(h 为树的高度),仅为递归栈的深度(平衡树 h=log n,最坏情况 h=n,即退化为链表)。

缺点:

- 递归栈限制:对于极端深的树(如 h=10^4),可能触发栈溢出(递归深度过深)。

- 成员变量依赖 :使用了类的成员变量

res和rank传递状态,若在多线程环境下需注意同步问题(但算法题中无需考虑)。

四、示例验证

以 root = [3,1,4,null,2](BST 结构如下),k=3 为例:

bash

3

/ \

1 4

\

2- 中序遍历顺序为:1 → 2 → 3 → 4。

- 遍历过程:

- 左子树遍历:1 的左为空 → 访问 1(rank=1)→ 1 的右为 2 → 访问 2(rank=2)。

- 访问根节点 3(rank=3),此时 rank == k=3 → res=3,返回。

- 最终结果为 3,符合预期。

总结

该解法是 BST 第 k 小元素问题的经典递归实现,核心是通过中序遍历的升序特性,在遍历过程中计数并提前终止。适合理解递归思想和 BST 性质,实际工程中若担心栈溢出,可改用迭代版(用栈模拟中序遍历),但递归版的简洁性更适合算法题场景。

【冗余的想法:这题怎么做?我想中序遍历二叉搜索树,然后hash表映射,给出所要的k】

在 LeetCode 230 题 "二叉搜索树中第 K 小的元素" 中,你的思路(中序遍历 + 哈希表映射)是可行的,但可以进一步优化。

不过核心逻辑确实依赖 BST 中序遍历为升序的性质,下面详细说明实现步骤和优化点:

题目分析

- 目标:在 BST 中找到第 k 小的元素(k 从 1 开始计数)。

- 关键性质:BST 的中序遍历结果是严格升序的,因此第 k 个被访问的元素就是答案。

方法:中序遍历(无需哈希表,直接计数)

你的思路中**"哈希表映射" 其实是多余的**,因为中序遍历的顺序本身就是升序,只需在遍历过程中记录访问到的第 k 个元素即可,无需存储所有元素再映射。

步骤:

- 对 BST 进行中序遍历(左 → 根 → 右)。

- 遍历过程中维护一个计数器,每访问一个节点就将计数器 +1。

- 当计数器等于 k 时,当前节点的值就是第 k 小的元素,直接返回。

C 语言实现(迭代版,推荐)

迭代版使用栈模拟中序遍历,效率高且避免递归栈溢出风险:

cpp

#include <stdlib.h>

// 二叉树节点定义

struct TreeNode {

int val;

struct TreeNode *left;

struct TreeNode *right;

};

int kthSmallest(struct TreeNode* root, int k) {

// 用数组模拟栈(存储节点指针),假设树高不超过 10000(题目约束范围内足够)

struct TreeNode* stack[10000];

int top = -1; // 栈顶指针(-1 表示空栈)

struct TreeNode* curr = root;

int count = 0; // 计数:当前访问到第几个元素

while (top != -1 || curr != NULL) {

// 左子树全部入栈(找到最左节点)

while (curr != NULL) {

stack[++top] = curr; // 入栈

curr = curr->left;

}

// 弹出栈顶元素(当前最小未访问元素)

curr = stack[top--];

count++;

// 找到第 k 个元素,直接返回

if (count == k) {

return curr->val;

}

// 转向右子树

curr = curr->right;

}

return -1; // 理论上不会执行(k 合法)

}C++ 实现(迭代版)

C++ 可使用 std::stack 简化栈操作,代码更简洁:

cpp

#include <stack>

// 二叉树节点定义

struct TreeNode {

int val;

TreeNode *left;

TreeNode *right;

TreeNode() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}

TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}

TreeNode(int x, TreeNode *left, TreeNode *right) : val(x), left(left), right(right) {}

};

class Solution {

public:

int kthSmallest(TreeNode* root, int k) {

std::stack<TreeNode*> stk; // 栈存储节点指针

TreeNode* curr = root;

int count = 0;

while (!stk.empty() || curr != nullptr) {

// 左子树入栈

while (curr != nullptr) {

stk.push(curr);

curr = curr->left;

}

// 弹出栈顶并计数

curr = stk.top();

stk.pop();

count++;

if (count == k) {

return curr->val;

}

// 转向右子树

curr = curr->right;

}

return -1; // 冗余返回(k 合法时不会触发)

}

};为什么不需要哈希表?

- 中序遍历的顺序就是升序,第 1 个访问的是最小元素,第 2 个是次小元素,...,第 k 个就是目标。

- 用哈希表存储所有元素再取第 k-1 个(下标),虽然能得到结果,但会额外占用 O (n) 空间,且无需遍历完整棵树(找到后可提前退出),哈希表反而增加了不必要的开销。

时间复杂度

- 最优情况:O (h + k),其中 h 是树的高度(栈的深度),当 k 较小时(如 k=1),只需遍历到最左节点即可。

- 最坏情况:O (n)(当 k=n 时,需遍历所有节点)。

空间复杂度:O (h)(递归栈或迭代栈的深度,平衡树 h=log n,最坏情况 h=n)。

这种方法充分利用了 BST 的中序遍历性质,是该题的最优解之一。

3 二叉搜索树(BST)的中序遍历结果为升序(推导)

在算法题中,二叉搜索树(BST)的中序遍历结果为升序是一个极其重要的性质,它是解决许多 BST 相关问题的核心突破口。

我们可以从 BST 的定义出发,严格推导这一性质,并理解其在解题中的应用价值。

一、从 BST 定义推导中序遍历的升序性

BST 的核心定义是:对任意节点,其左子树中所有节点的值 < 该节点的值,且右子树中所有节点的值 > 该节点的值 (注:若允许重复值,可能为<=或>=,但算法题中通常默认严格不等)。

结合中序遍历 "左子树 → 根节点 → 右子树" 的顺序,可递归证明中序遍历结果必然升序:

- 基础情况:空树或单节点树,中序遍历结果显然有序。

- 递归假设 :对任意节点

root,其左子树的中序遍历结果是升序,右子树的中序遍历结果也是升序。 - 递归推导 :

- 左子树中所有节点的值 <

root.val(由 BST 定义),因此左子树的中序遍历结果(升序)中,所有元素 <root.val。 - 右子树中所有节点的值 >

root.val(由 BST 定义),因此右子树的中序遍历结果(升序)中,所有元素 >root.val。 - 中序遍历顺序为 "左子树结果 → root.val → 右子树结果",拼接后整体必然是升序(例如:

[1,2] → 3 → [4,5]拼接为[1,2,3,4,5])。

- 左子树中所有节点的值 <

因此,BST 的中序遍历结果一定是严格递增的序列。

二、这一性质的算法题应用场景

该性质将 BST 的结构特征与 "有序序列" 这一易于处理的数据形式关联起来,大幅简化问题。常见应用包括:

1. 验证 BST 合法性

问题:判断一棵二叉树是否为 BST。

常规思路:对每个节点,检查其值是否大于左子树最大值、小于右子树最小值(需递归传递范围,较繁琐)。

利用中序遍历:中序遍历该树,若结果是严格升序,则为 BST;否则不是。

优势:只需一次遍历,时间复杂度 O (n),实现简单。

2. 寻找 BST 中的第 k 小元素(本题)

问题:在 BST 中找到第 k 小的节点值。

常规思路:遍历整棵树收集所有值,排序后取第 k 个(时间复杂度 O (n log n),效率低)。

利用中序遍历:中序遍历是升序,第 k 个被访问的节点即为答案。可在遍历到第 k 个节点时直接返回,无需遍历完整棵树(最优时间 O (k))。

3. 恢复被错误交换的 BST 节点

问题:BST 中两个节点被错误交换,导致结构破坏,找出这两个节点并恢复。

利用中序遍历 :正常 BST 的中序遍历是升序,错误交换后会出现1~2 处 "降序对" (例如:正确序列[1,3,4,6,7],交换 3 和 6 后变为[1,6,4,3,7],降序对为 (6,4) 和 (4,3))。

- 若有 1 处降序对:直接交换这两个节点。

- 若有 2 处降序对:交换第一对的前者和第二对的后者。

4. 构造 BST

问题:根据升序数组构造一棵平衡 BST(或任意 BST)。

利用中序遍历:升序数组是 BST 的中序遍历结果,因此可选择数组中间元素作为根,左半部分为左子树,右半部分为右子树(递归构造,天然平衡)。

三、总结

BST 的中序遍历升序性,本质是将 "树的结构约束" 转化为 "序列的有序性"。

在算法题中,这一性质允许我们用**处理有序序列的思路(如找第 k 小、检测逆序对、二分构造等)**解决 BST 问题,大幅降低思维复杂度和实现难度。

记住这一性质,能在解题时快速找到突破口。